vision50:カーボンニュートラル達成目標の2050年に向けて、住民の進化する自治はどこへ向かうべきなのかを模索する。

再開発問題

再開発問題 枚方リデザイン 第2回

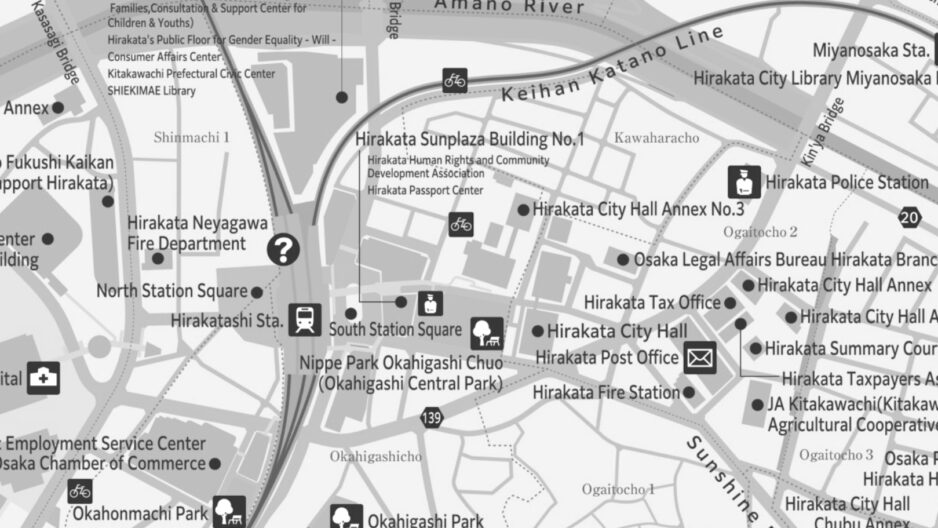

駅前-市役所-旧市民会館を縫合する“連結型シビックコア”という提案枚方市駅周辺多言語マップより (Hirakata city station area multilingual map) | 枚方市ホームページ枚方市駅から市役所まで、歩いた...

エネルギー地産化、地域化

エネルギー地産化、地域化 能勢・豊能まちづくりが目指す「自治」とエネルギー循環 [3]

省エネ・若者・交通がつなぐ、参加するエネルギー再生可能エネルギーの議論は、発電所や設備の話に偏りがちだ。だが、能勢町・豊能町で行われてきた取り組みは、エネルギーを「どう使うか」から自治を組み立て直すことに重きを置いてきた。省エネ、若者、交通...

再開発問題

再開発問題 枚方リデザイン 第1回

枚方の都市核をどう再定義するか──一極集中か、多極連結か、それとも再編か枚方市駅前再開発をめぐる議論は、これまで「是か非か」「移転か否か」に集中してきた。しかし、私たちはまだ一度も、もっと根本的な問いを正面から扱っていない。それは――枚方の...

エネルギー地産化、地域化

エネルギー地産化、地域化 能勢・豊能まちづくりが目指す「自治」とエネルギー循環 [2]

メガソーラーの課題に能勢町が選んだ「ゾーニング」という自治再生可能エネルギーは、脱炭素社会に不可欠な存在である一方、各地で深刻な対立や環境問題を引き起こしてきた。その多くは再エネそのものではなく、「どこに、どのようにつくるのか」が決められて...

大阪市地方自治の現在地

大阪市地方自治の現在地 大阪の小選挙区化と「強い政治」

大阪の政治を語るとき、多くの人は人物や政党から議論を始める。しかし本当に問うべきは、制度の設計である。なぜ大阪では「強い首長」が支持され続けるのか。なぜ対立構図が繰り返されるのか。その背景には、日本の選挙制度、とりわけ小選挙区制の影響が横た...

レポート

レポート 「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたら・・・5

インフラ復旧への甘い期待は捨てるしかないいまだ暗中模索の防災対策のA-B-C2024年8月8日、日向灘を震源とする地震を受けて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発令された。発令した側もされた側も初めての経験で、何をどうすればいいのか。...

大阪市地方自治の現在地

大阪市地方自治の現在地 「避難所」に行けない「一時避難場所」

大阪湾岸0メートル地帯に突きつけられた現実「一時避難場所」と「避難所」は、似た言葉でありながら、その意味も役割もまったく異なる。しかしこの違いが、災害時の現実として市民に十分共有されているかと問われれば、答えは極めて心もとない。とりわけ南海...

レポート

レポート 「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたら・・・4

最大クラス地震の想定が描く直後の避難者像前回は、「地震発生による被害想定から家庭での備えを考える」として、時間差で発生する地震と被害エリアを確認した。またそれに伴う、近畿地方での被害想定や、避難のあり方や避難者の環境がはどのような状況になる...

エネルギー地産化、地域化

エネルギー地産化、地域化 能勢・豊能まちづくりが目指す「自治」とエネルギー循環 [1]

まちづくりの手段としての電力会社自治体が抱える課題は、人口減少、財源不足、インフラ老朽化、防災、そして地域経済に占めるエネルギー比率。それらは個別の問題ではなく、本来は一つの構造としてつながっている。大阪府北部の中山間地域、能勢町・豊能町で...

進化する自治 vision50

進化する自治 vision50 学校防災訓練の「次」とは何か

─学校は、どこまで防災を担うのか学校で行われる防災訓練には、長い歴史がある。避難経路の確認、点呼、校庭への整列。多くの人が、子どもの頃に一度は経験してきた光景だろう。この訓練自体は、今もなお重要である。しかし、地区防災計画という視点から見た...