提案・選定型と提案・共創型 県民との対話を通じた予算づくり-2

官民協働のありかたを進化させる対話と共創の手法

ucoでは、昨年2024年に市民が行政の施策に関与するアプローチを検討するuco講座「進化する自治を構想する」の1つとして、「市民参加型予算から見る市民自治」を実施した。その際に、国内でこれまで紹介した海外の事例と同じようなスタイルで実施している自治体を調査した。長野県では、2022年(令和4)に県民参加型予算を試行的に導入している。

※取材は2023年から2024年にかけて行ったもので、「長野県 県民参加型予算」令和5年度の事業内容である

長野県企画振興部 広報・共創推進課 対話・共創推進係

宮本武彰さんにインタビューに応えていただいた。

前半では、提案・選定型についてそのしくみと内容についてみてきた。

再度掲載となるが、キーワードとポイントをおさらいしておこう。

キーワードは「対話」と「共創」

導入にあたってのポイント

知事公約を踏まえ、「対話と共創」による県政の推進にあたっての具体的な手法の一つとして、県民等の新たな発想や問題意識を取り入れ、県予算を共に創り上げるため制度を導入。

対話と共創の手法を多角的に検討するため、選定型と共創型の2つのスキームを試行的に実施。

オリジナリティが見られる制度設計

先の提案・選定型県民参加型予算は、三重県や東京都の先行事例を参考に庁内で検討して制度設計が行われた。

一方、提案・共創型県民参加型予算は、提案者との対話過程を重視した、県民と行政が共創を目指すスキーム。長野県独自の制度として、一から組み立てられている。事業を進めるため、県民等との対話や協働・共創の推進を所管する広報・共創推進課が担当。(令和5年4月、組織改正により「県民協働課」と「広報県民課」を統合し設置している)県民の提案事業に行政が伴走しながら事業を組み立て、予算化、議会提案、知事決済に至る手法となっている。

対話による事業構築が前提となっていることから、応募にあたっては完全に固まった事業提案ではなく、大きな方向性を示す程度の提案内容としている。提案者と県の担当部局の担当者が対話を重ね、事業構築におけるブラッシュアップの可能性を見込む形としたところにオリジナリティがある。

実施にあたって特に重視したのが「対話」の質。

「予算要求までの半年以上を県民等との対話期間とすることで、県民等の意見を深く県予算に反映させられるようプロセスを構築した。」という。実際の提案後の流れはこのようになっている。

- 提案内容の確認

- 提案内容のうち提案の対象から除外するものを確認し除外

- 県民協働課及び提案を受けた担当課が提案者から提案内容を事前にヒアリング

- 提案内容が類似していたり 、複数の提案内容を一緒に検討した方がより効果が見込めると判断した場合は、提案者との協議により、関係する提案者と共に事業構築を行うこととする

- 事業の構築

- 事業の決定

事業の決定後は、予算案の公表時に決定事業を公表。予算成立後は、事業スキーム、提案の独創性、市場の成熟度などを勘案して事業を実施していくことになる。

提案の受付から、事業の決定までは、県民等との対話や協働・共創の推進を所管する広報・共創推進課が担当し、つなぎ役を引き受けている。

募集にあたり、提案・共創型県民参加型予算の実施目的として、「県予算の構築に当たり県民の新たな発想や問題意識を取り入れるため、県が提示するテーマ(課題)に対して、県民等との対話を通じて県予算を共に創り上げる」とある。

テーマを決めるために事前に庁内でテーマを募集している。共創で取り組みたい課題や困りごととして庁内から応募のあったテーマについて、課題の具体性、課題内容、予算要求時期等を踏まえ、広報・共創推進課で総合的に判断している。

県内の課題をテーマに官民の力を糾合する

長野県では、2022年(令和4)10月より以下のようなテーマで提案募集を行い、2023年(令和5)年度に提案者とともに事業構築を行っている。

募集テーマ[担当課]

信州まつもと空港における賑わいの創出・活性化[松本空港課]

テーマの概要

信州まつもと空港では、飛行機利用者の増加を図るとともに、地域活性化の拠点として魅力ある施設を目指しています。飛行機を利用しない人でも多くの方 に集まっていただけるような魅力ある空港を目指すため、空港の新たな活用策や企画の提案を募集します。

募集テーマ[担当課]

共生社会の実現に向けた体験機会の創出[障がい者支援課]

テーマの概要

「障がいの社会モデル」という考え方に対する理解を促進し、障がいのある人とない人との間にあるバリアを解消する事業を募集します。

募集テーマ[担当課]

伝統工芸品を含むクラフト産業の振興[産業技術課]

テーマの概要

SDGsエシカル消費、多様な働き方等、近年クラフト産業の価値が見直されつつある中、クラフトを県内産業として活性化させるための企画提案を募集します。

募集テーマ[担当課]

スマート農業による「匠の技術」の伝承[園芸畜産課]

テーマの概要

農業の規模拡大に伴う省力化や「匠の技術」の継承を目指すため、AI技術等を活用した『スマート農業モデル事業』の提案を募集します。

募集テーマ[担当課]

県営住宅空き住戸の有効な利活用[公営住宅室]

テーマの概要

県営住宅の空き住戸の一部を入居要件にかかわらず活用して、学生や若者、子

育て世代や移住者などの利用を促し、入居者との交流や地域で多様な世代がつながり支えあう「ミクストコミュニティ」の形成に繋がる有効な利用方法の提案と実践を募集します。

募集要項にはこのほかに、テーマの背景や課題、県のこれまでの取組、解決策イメージ、県が提供するリソース、期待する成果などが提示されている。

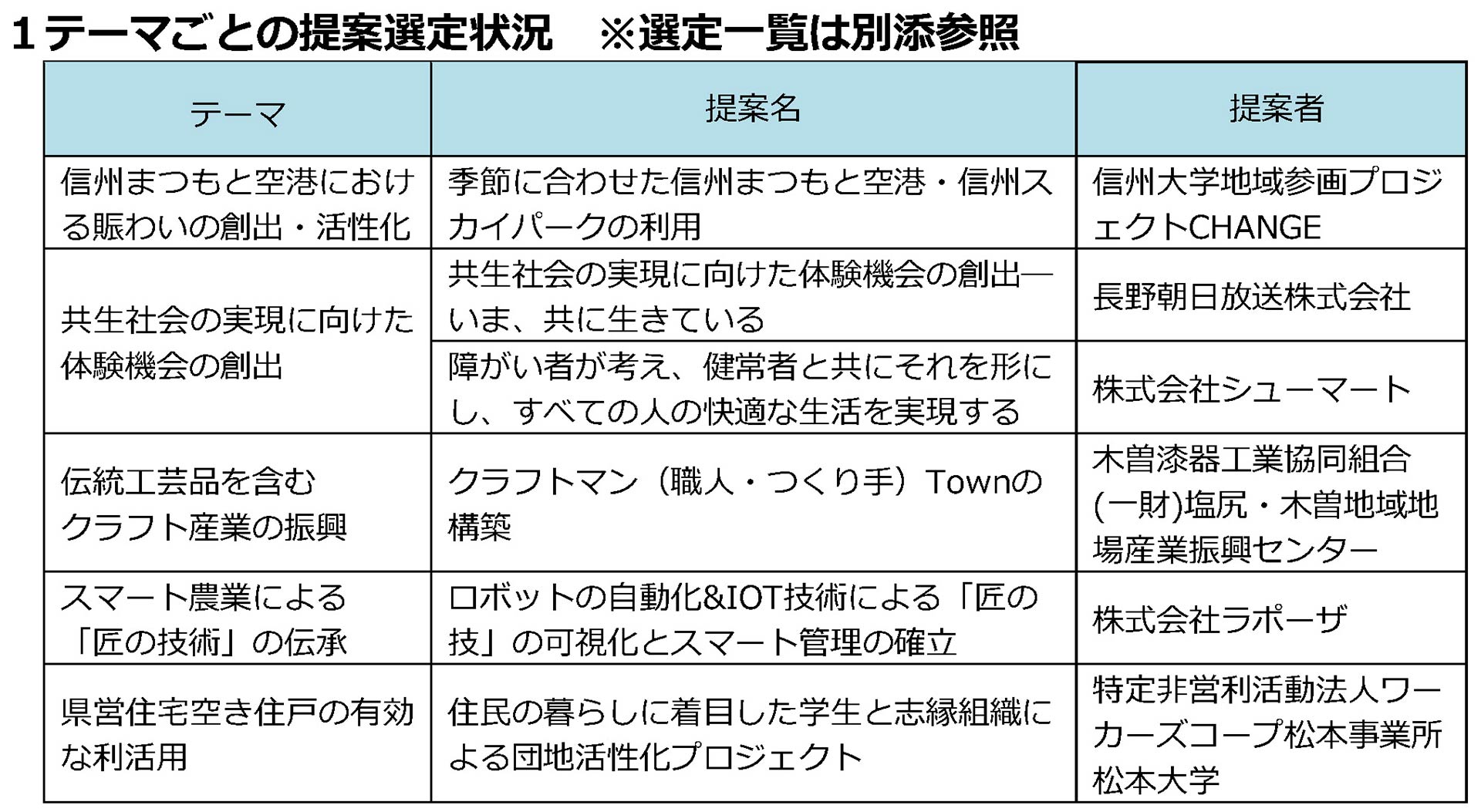

令和4年度の募集では、上記5つのテーマで計28件の提案があった。

2023年(令和5)3月15日に選定結果が公表された。

提案のあった28件のうち、6件(各テーマ 1~2件)を選定している。

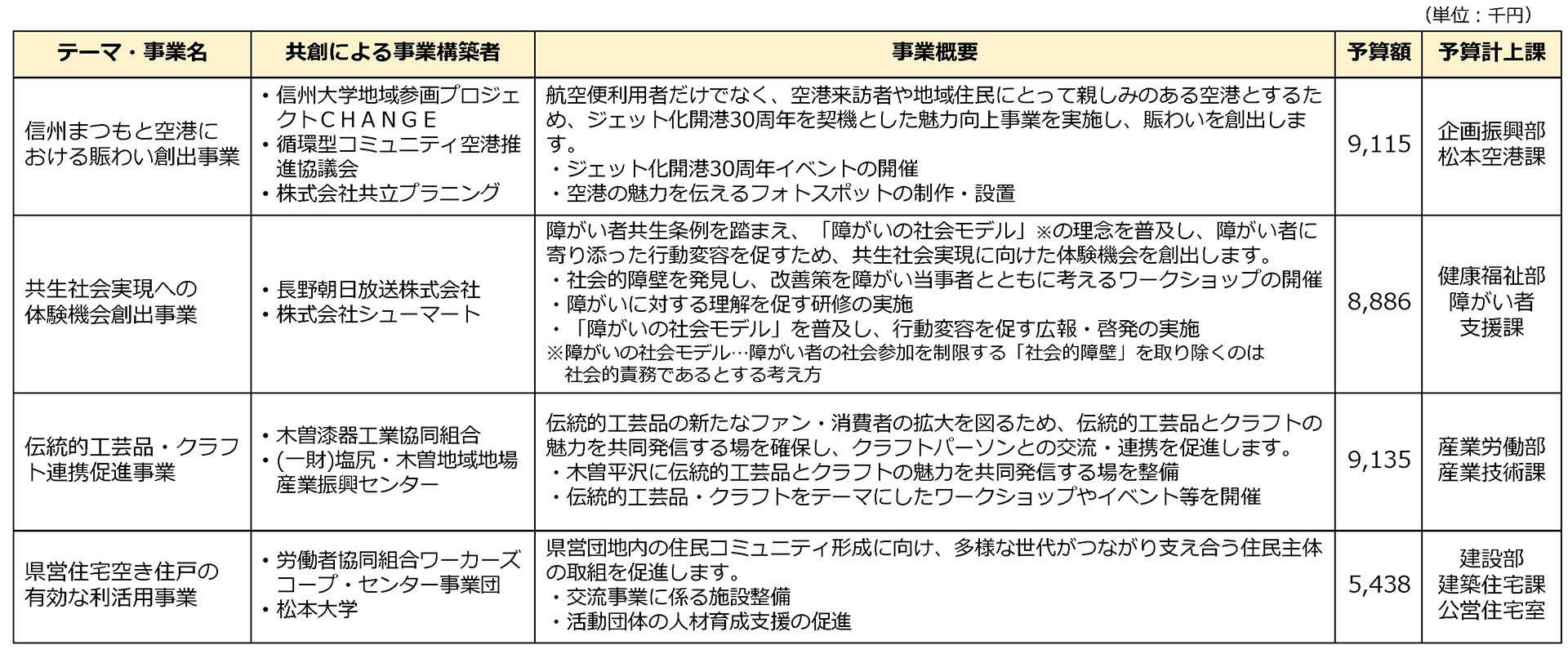

各テーマの事業について予算編成過程で検討が行われた結果、2024年(令和6)年度当初予算案へ4事業が計上され、発表されている。

発表内容は以下の通り。

各テーマの事業について予算編成過程で検討が行われた結果、2024年(令和6)年度当初予算案へ4事業が計上され、発表されている。

発表内容は以下の通り。

5テーマに対して、県内の企業・団体等の皆様から事業提案をいただき、ヒアリング等を経て選定。

選定された提案について、提案者とテーマ担当課を中心に約半年間継続的に対話を重ねて事業内容を検討し、事業を構築。

5テーマのうち4テーマにおいて事業構築し、R6当初予算案に計 32,574千円を計上

※「スマート農業による「匠の技術」の伝承」については、採算性の面から事業化を見送り

実際に受けた提案内容については、「必ずしも一致したものばかりではない。ただし、そこから対話することが共創型の狙いであるため、特に問題視していない。」と考えられている。また、「行政にとっては県民等の新たな発想や問題意識の取り入れ。県民にとっては県政への参画実感。」をもたらしたのではないかという。

提案・選定型と異なり、足掛け3年にわたっての事業化となるため、提案者も提案を受ける側も、お互いに息の長い作業となっている。実際に半年間にわたる事業構築の間も、様ざまなアイデアや軌道修正が行われたことは想像に難くない。このように対話を重視する施策は、県民、県庁双方ともに、人的にも予算的にも多くのリソースを費やされているだろう。これまでのお任せ行政のあり方からすれば、余分な作業とみなされてしまうと思う。しかし時代と共に市民が行政に求めることや官民協働の概念は大きく変わろうとしている。「民」の力、「民」の発想とは、民間企業だけでなく、県民、市民の力をも糾合していくところに、新しい自治の姿があるのではないか。

ucoの活動をサポートしてください