プラスチック汚染を終わらせるための地方自治体および地方自治体連合

前回、海洋排出をはじめとするプラスチックによる環境汚染防止に関する国際条約が合意できないまま終了し、次回の開催に先送りされたことを取り上げた。この会議は、国連内での政府間交渉委員会ではあるが、地方自治体の国際的ネットワーク「ICLEI(イクレイ/持続可能な都市と地域をめざす自治体協議会)」は、この会議への提言を行い、「議長文書」内に地方自治体の位置づけ、役割、必要とするリソースや権限などについて盛り込むよう関与してきたという。

国連加盟の政府間での枠組みとはいえ、プラスチック汚染対策であったり、持続可能な社会環境づくりは、地域での実効性のある取り組みであったり、地方自治体が核となって地域のステークホルダーとの協働なしには成しえない。

今回の会議に向けて、ICLEIがどのような要望を提案していたのかをICLEIでは次のように述べている。

「議長文書」には、自治体の立場が限定的に盛り込まれています。

「廃棄物管理」第8.2条:プラスチック汚染に取り組む上で、地方レベルが果たす重要な役割を強調

「キャパシティ・ビルディングとマルチレベル協力」第12.2条:自治体を国家政府のパートナーとして明示的に言及

今後、私たちはこれらの条項を保持し、拡充するよう働きかけます。自治体が、単なるプラスチックごみ処理の運用主体というだけでなく、適切な資金調達へのアクセスを確保する上で不可欠なパートナーとして認識されるようにする必要があります。資金調達の仕組は、自治体の視点を考慮して設計されるべきであり、それによって施策の拡大や長期的な持続可能性を支援できるようにすることが求められます。

そして今後必要なこととして、「指針となる基本原則の明確な言及、既存のプラスチック汚染への対処条項、資金面の仕組み、国家計画、市民の情報アクセスの保障など」が挙げられている。こうした内容の整備が行われないまま進められれば、必要な資源も正式な権限も与えられないまま、目標の達成でけを求められることを危惧している。

ICLEIでは、今後より強い介入がなければ、水生生態系に流入するプラスチック廃棄物の量は、2016年の年間約900万~1,400万トンから、2040年には年間2,300万~3,700万トンへとほぼ3倍に増加すると予測している。このような状況を転換する機会として「プラスチック環境汚染防止に関する国際条約」の合意が期待されたわけだが、合意はもう少し先になった。合意はされなかったが、ICLEIが示している通り、政府間の合意ができなかったからといって、実効性のあるアクションをしなくてよくなったわけではない。地方自治体として、それぞれが取り組むべき対策はいくらでもある。

大きなマイルストーンとして、2019年のG20大阪サミットで2050年までに海洋へのプラスチックの流出 をゼロにすること目指すとした「大阪ブルーオーシャン・ビジョン」が合意されている。

大阪府・市は、この合意を受けて「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」実行計画を策定し、「経済、社会、環境の三側面から、3R+Renewableなどの普及啓発や、海岸漂着ごみの実態調査、海ごみの回収などを府域全域で幅広く実施します。」と具体的な行動を実施するとした。そしてこの実行計画を核とする推進事業について「本事業は、自治体によるSDGsの達成に向けた優れた取組を支援する、国の「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」を活用して推進します。」としている。しかし、この実行計画で語られている内容は、ICLEIが提案しているような地方自治体の立場を示す高い目標には程遠いと言わざるを得ない。

残念な「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」実行計画の進捗報告

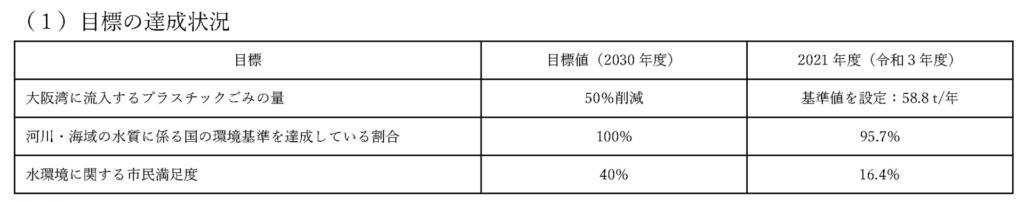

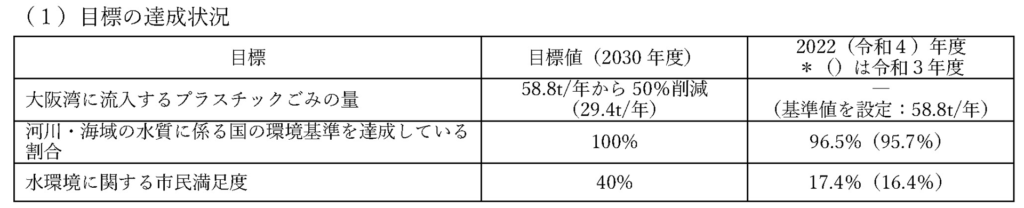

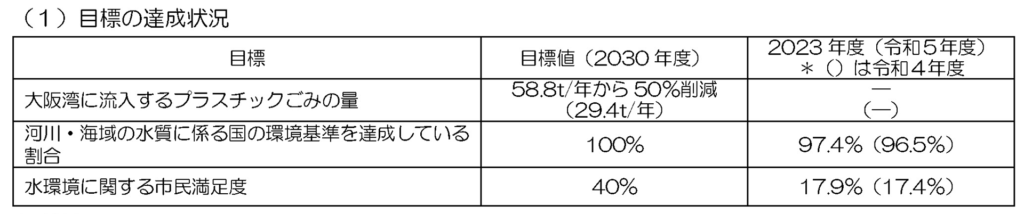

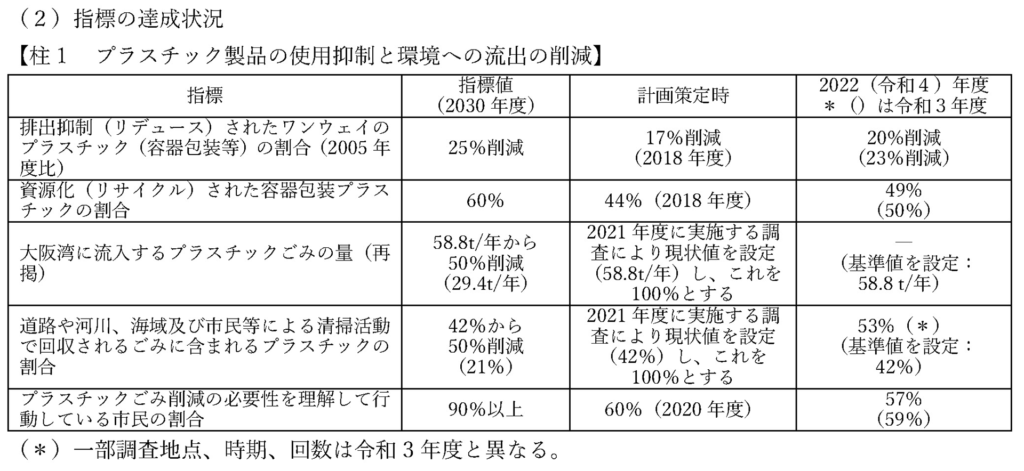

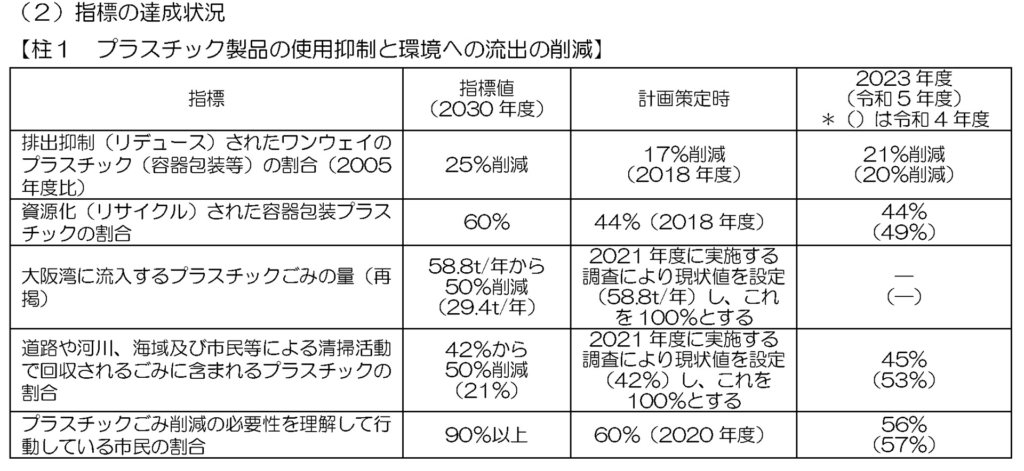

大阪府・市では、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画の進捗状況を公表しており、現在webサイト上で令和3年~5年の3年度の報告書が閲覧できる。この報告書内で「目標の達成状況」として「大阪湾に流入するプラスチックごみの量」という項目があるのだが、目標値(2030 年度)として58.8t/年から50%削減(29.4t/年)は記載があるが、3年度に渡って数値の記載はない。

令和3年度(2021)「大阪湾に流入するプラスチックごみの量についてはAI を活用して河川を流下するプラスチックごみ量を推計し、それを基準値に設定した。今後も目標となる50%削減に向け効果的な発生抑制対策等を推進していく。」と記載されている。しかし、令和5年度(2023)においても同様の記述があるのみで、削減値は空欄のままだ。

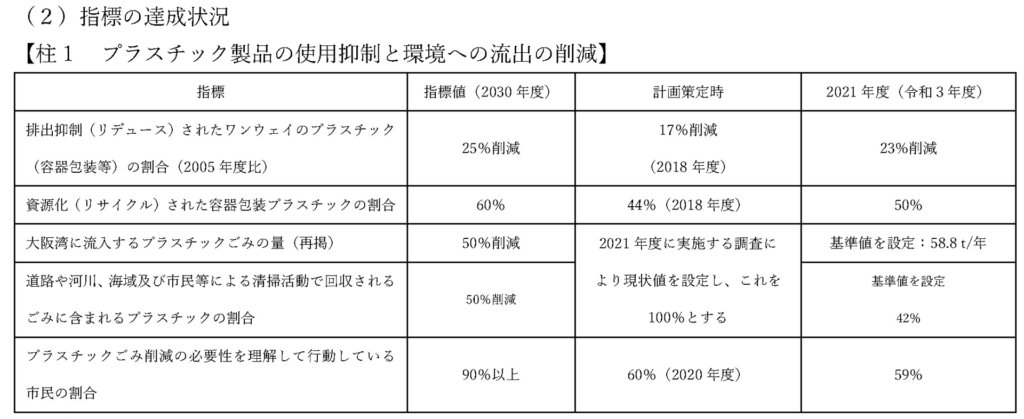

また「排出抑制(リデュース)されたワンウェイのプラスチック(容器包装等)の割合(2005年度比)」にしても、そもそもの指標値(2030 年度)が25%削減と目標があまりにも低すぎる。

もともとの「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」実行計画では、プラスチック(特にワンウェイプラスチック)の削減について全く言及されていない。

例えば、新たなプラスチックごみを発生させないライフスタイルへの変革という項目の取組み例として紹介されているのは、「エコバッグやマイボトルの利用促進」だけだ。また「プラスチック製品の使用抑制と環境への流出の削減」についても、「廃プラスチック類などの産業廃棄物の多量排出等 の事業者や産業廃棄物処理業者に対して、立入調査の実施や処理状況の報告を求めるなど、規制・指導を行います。」という記載があるだけだ。

廃棄されるプラスチックの削減、特に海洋を含む水環境に排出されるプラスチックを減らすには、発生抑制が必要なことは、プラスチック抑制にかかわっている者にとっては常識だ。1度きりの使用で廃棄される容器からリユース食器への転換を進めたり、プラスチック包装を紙やバイオプラスチックなどの代替包装に切り替えたりするなど、削減量を計測することで初めて削減目標にどの程度届いているかがわかる。しかし実行計画では、そのような発生抑制や、プラスチック利用事業者への啓発もなければ、ましてや排出規制を求めるような条例制定さえ盛り込まれていない。

国の「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」を活用している割には、その取り組みがなおざりではないか。

「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」が発表された際には、環境NGOが海洋プラスチック汚染問題への対策としては不十分であると共同声明を出すほどに実効性が問われた。

残念なことに、大阪府をはじめ大阪市も府下の都市もイクレイ会員にはなっていない。少なくとも「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」の発信地となった都市として、最低限、持続可能な都市開発に取り組む2,500以上の地方自治体および地域自治体と連携するグローバルネットワークであるイクレイに名前を連ねることをしたらどうだろう。

「大阪ブルー ・オー シャン・ビジョン」実行計画内には、「目標年度はSDGsのゴー ルを踏まえ2030年度とし、2025年度を目途に見直しを実施します。」とある。プラスチック削減の目標達成が実現するよう、ぜひとも大幅な見直しをしていただきたい。ucoも市民として目標達成のための提言を行いたいと思う。

ucoの活動をサポートしてください