大分市佐賀関の大きな火災でつらい思いをされた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。不安な日々が少しでも早く落ち着き、いつもの景色と気持ちが戻ってきますように祈っております。

「北の大火」という記憶

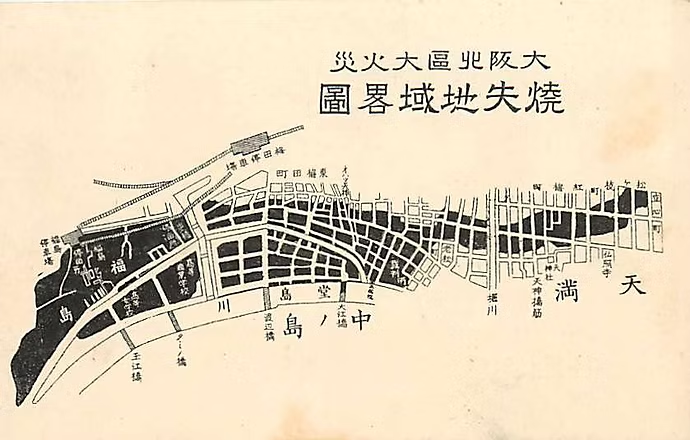

大阪には、都市伝説のように語り継がれる「北の大火」という出来事がある。明治24年(1891年)に北区を中心に発生し、焼失家屋は約9,000戸にも及んだ。当時の新聞は「大阪市街の北半分灰燼に帰す」と見出しを打ち、その記憶は戦後もしばらく「大阪の都市災害の象徴」として共有されていたらしい。私はこの話を子どもの頃に社会科の先生から聞いた覚えがある。「火は一度狂うと町を飲み込む」という、今思えば少し怖い教訓が背中に貼りついたような感覚があった。

北の大火については、下記がオススメ

古絵葉書蒐集家 | 北の大火を調べる -おとらのしっぽ-

しかし大人になるにつれ、建築や都市のことを学び、今ではその“教訓”だけでは語れない多層的な背景が見えてきた。大火は単に「木造だから」「密集しているから」起こるのではない。むしろ、都市の制度、経済、人間の暮らし方、地域社会のつながり、そしてその歴史的な資産――それらが絡み合った上での現象である。

今回の大分県大分市佐賀関の大規模火災を見て、私は久しぶりに「北の大火」が頭の中に蘇った。報道では「木造密集地」「不燃化の遅れ」「空き家」「高齢化」「一人住まい」という言葉が並ぶ。だが、火災の映像を観るほどに、私は「危険」という単語だけでこの町を語ってしまってよいのだろうかと、妙な違和感が込み上げてくる。

火は確かに恐ろしい。しかし、街を“危険カテゴリー”に押し込めてしまうと、その場所が持つ価値や、人々が住み続ける理由を見失ってしまうのではないか。私はその点に、どうしても自分の立場として声を上げたくなる。

なぜ「木造密集=危険」の構図にとらわれるのか

木造密集市街地(いわゆる“木密”)は、日本の都市計画の文脈では長らく「問題」とされてきた。延焼速度が速い、防災道路が通っていない、老朽家屋が多い、避難が難しい……。これらの指摘は事実である。しかし、私はその“事実の語り口”に偏りがあると感じている。

そもそも、なぜ木密は放置されたまま残っているのか。

なぜ行政は大胆な再整備ができないのか。

そしてなぜ人々はその地域から離れないのか。

答えは単純ではなく、一つの“危険”という言葉では包み込めない。

大阪でいえば、海老江や野田(福島区)、今里、生野、浪速区の三角地帯……木造密集地帯は「都市の隙間」に生まれた、歴史の堆積そのものである。戦前の区割り、戦後の住宅政策、工業と住居の混在、市場の移転、低コストで住まいを得るための選択……。そのコンテクストを無視したまま、「危険だから建て替えるべき」という正論だけを掲げてしまうと、街の記憶も文化も丸ごと削り取ってしまう。

私はそれが一番怖い。

都市の怖さは“関係の薄さ”

佐賀関の火災の報道を見ながら私は、建築技術の話よりも、地域のコミュニティのあり方が頭をよぎった。

火災が拡大する要因には、

・建物の構造 ・道路幅員・消防水利 だけでなく、

・住民同士の連絡手段

・隣家の顔が見えるかどうか

・「火の気づき」を共有できる関係性

といった、人間のネットワークが深く影響する。

大阪の“木密”を見ると、実はそこに他の都市では失われつつある「濃度の高い関係性」が残っている地域が少なくない。路地が細くても、おばちゃん同士の声がよく通る。祭りや集会所がコミュニティの骨格を維持している。誰がどこに住んでいるかが、名前ではなく“気配”でわかることが残されているケースも多い。

これは、火災が発生したときに災害を小さく抑えられる可能性を秘めた強みでもある。木造だから危険、密集しているから危険という二元論では測れない。都市の安全は、建築構造だけでなく、社会構造にも依存しているのだ。

木密市街地を「価値あるストック」と捉え直す視点

私は、木造密集市街地を“危険な街”ではなく、“価値ある都市ストック”として扱うことも必要ではないかと考えている。もちろん危険性を放置してよいわけではないが、危険だけを理由に消してしまうのは、都市の色を失わせる。

木密には、次のような価値がある。

1)都市文化の多層的な記憶

高度成長以前の都市構造、人々の移動史、さまざまな生活習慣が路地にしみ込んでいる。

2)小さなコミュニティ

「目の届く距離」での暮らしは孤立を防ぎ、高齢者にとっても実は安全性を生む。

3)小規模事業者の拠点

工房や店舗、外国人コミュニティなど、新しい経済の土壌がある。

4)環境負荷の少ないリノベーション可能性

全てを建て替えるのではなく、“部分的アップデート”で持続性を高められる。

大阪では、この価値を見極めながら、地区防災計画やエリアマネジメント、防災道路と木造家屋の更新をセットで行う動きが少しずつ広がっている。私はこの方向性こそ、未来の都市づくりの鍵になると考えている。

「危険」だけでなく、「価値を残し守る」へ

火災のニュースを見るたびに、「また木造密集地だ」という言葉が繰り返される。だが私は、もうその反射的なレッテル貼りから卒業すべき時代に来ているとも思う。

木造密集市街地は、危険性と価値の両面を抱えた“都市のリアル”である。

そこに生きる人々は、危険だから住んでいるわけではなく、“理由があってここにいる”。

その声を丁寧に聞き取り、火災のリスクを技術とコミュニティで下げつつ、文化と暮らしを残していく。

危険を理由に街を削り取るより、価値を理由に未来へつなぐ。

私はその方が、都市として成熟した選択だと思うのである。

<山口 達也>