都市を信じるために ― 関係を編み直す時代へ

バブル崩壊から30年あまりが経過した今、日本の都市は新たな岐路に立っている。人口減少、気候危機、災害リスク、社会の分断。

もはや都市を成長の象徴として描く時代は過ぎ去り、「持続」と「共生」をどう再構築するかが、都市計画の最大のテーマとなっている。

しかしこの課題は、都市計画の枠組みどころか、環境政策や福祉の問題をも含む大転換である。

それは、「都市という存在を、もう一度信じられるか」という根源的な問いでもある。

1990年代に失われた「都市への信頼」をどう取り戻すのか。都市を単なるハードの集積としてではなく、人と人との関係が織りなす生きた生態系として再定義することが求められている。

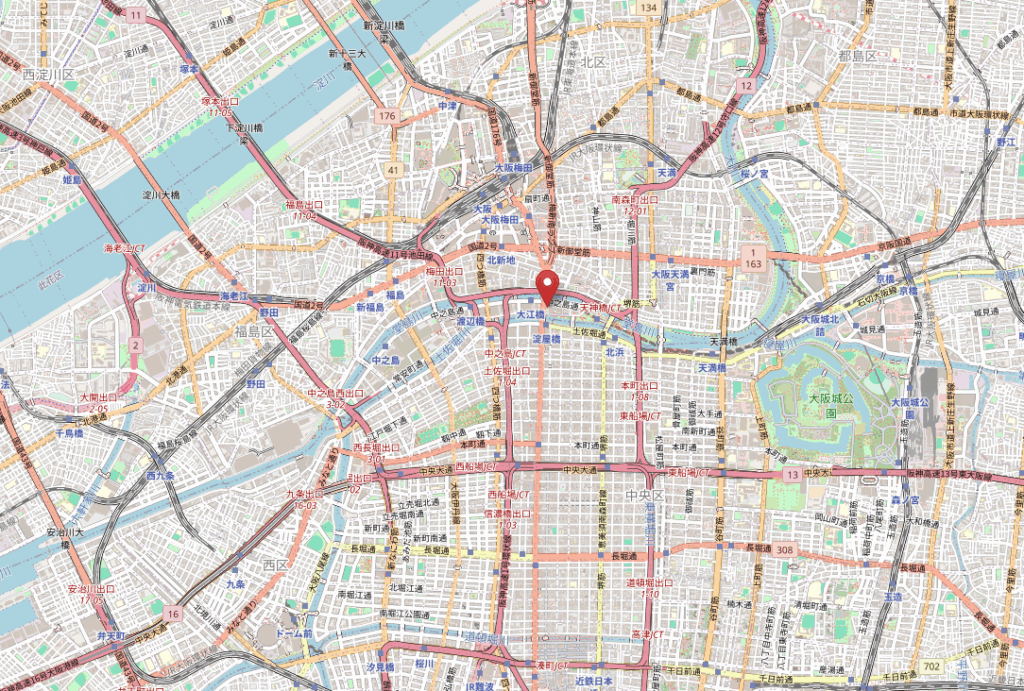

この再構築を「統治機構を変える」という文脈に置き換えて、さも新しい改革が起こり得るかのような錯覚と幻想を振りまいたのが、大阪の都構想論議でもある。

このポイントにはまだまだ議論の余地があるため、いろんな論が出てくるが、ここでタスキを掛け違えてはいけない。

「制度としての計画」から「関係としての計画」へ

戦後日本の都市計画は、法制度と図面による「空間の制御」を主軸に発展してきた。区画整理、用途地域、容積率といった数値が、都市の骨格を形づくってきた。しかし、その制度的都市計画は、社会の変化に追いつかない時代に入っている。

いま求められているのは、「制度としての計画」から「関係としての計画」への転換である。

都市を構成するのは建物や道路ではなく、人々のつながりである。たとえば、カフェを拠点とした地域活動、SNSを通じたまちの情報共有、災害時の共助ネットワーク。これらは都市計画図には現れないが、実際には都市を機能させている「見えないインフラ」である。

この「関係の都市計画」は、従来のハード整備を否定するものではない。むしろ、ハードを支えるソフトとしての信頼関係を再構築する試みである。制度が関係を支え、関係が制度を更新する――この循環が生まれたとき、都市は新たな段階に生まれ変われるのではないだろうか。

災害が教えた「生きものとしての都市」

東日本大震災、熊本地震、そして能登半島地震。日本列島を覆う災害の連鎖は、都市のもろさと同時に、人々のつながりの強さを浮き彫りにした。

電力・通信・物流といったハードインフラが止まっても、地域の中で自発的に食や水を分け合う人々の行動が、都市の生命線を支えた。これこそ、都市を単なる構造物ではなく、「生きもの」として捉える視点である。

都市計画の未来は、この生命的都市観を取り戻すことにある。

建築物の耐震性や交通計画の合理性と同じくらい、人間関係のレジリエンスを設計することが重要になっている。

都市を生きものとみなすなら、その血流は人の移動と交流であり、神経は情報ネットワークであり、細胞は地域コミュニティである。これらをどう健康に保つか――それが21世紀の都市計画の使命である。

市民が「設計者」となる時代

ここで改めて問いたい。

都市計画とは、誰のための行為なのか。

行政や専門家だけが都市をデザインする時代は終わりつつある。いまや市民こそが「共創の設計者」である。DIYリノベーション、コミュニティファーム、エリアマネジメント、クラウドファンディング――これらの動きは、まちを自分たちでつくる意思の表れである。

市民が主体的に都市を編み直すことで、計画の意味が変わってくる。

それは「与えられた計画を理解する」段階から、「ともに計画をつくる」段階への移行である。

この変化を支えるのが「参加」ではなく「共創(co-creation)」という概念である。共創は、意見を述べるだけではなく、責任と成果を共有することを意味する。つまり、まちを自分のものとして引き受ける覚悟のことである。

テクノロジーが開く新しい公共圏

デジタル技術の進展も、都市を信じるための新しい道具となっている。

地域SNS、オープンデータ、デジタルツイン、生成AI。これらは、かつて行政しか扱えなかった情報を、市民が自ら分析・発信できる時代を拓いた。

たとえば、オープンストリートマップに地域の避難所情報を共有する市民、空き家を3Dマッピングして利活用を提案する学生グループ、AIを使って地域防災計画を可視化する住民協議会。これらはすべて、「知の民主化」とも言うべき現象である。

テクノロジーは、行政を補完するだけでなく、新しい公共圏のプラットフォームを生み出している。

都市を信じることとは、もはや信頼を一方向的に委ねることではない。互いに可視化し、共有し、支え合うことで、分散的に信頼をつくることである。

計画の再定義 ― 都市を「語り続けること」

結局のところ、都市を再び信じるとは、都市について語り続けることではないだろうか。計画は完成図ではなく、会話の過程である。

誰が語るか。どこで語るか。どう共有するか。

その問いに対する実践こそが、これからの都市計画の礎となる。

行政の計画図面の外で、市民がストリートを歩き、空き地にベンチを置き、対話を始める。そこから新しい都市像が生まれる。都市は与えられるものではなく、日々の関係の積み重ねとして存在するのだ。

経済の浮沈、災害、人口減少といった外的要因に左右されず、人が人を支える仕組みをどう設計するか。それが、21世紀の都市計画の核心であろう。

そういった制度設計をしない限り、大阪が人が集う場所としての豊かさは望めないし、それは統治機構の改革では断じて成り立たない。

大阪の人々は、2回の都構想住民投票を経て、「大阪」について多くの議論や会話を重ねてきた。これをひとつの資産として、次世代の都市計画を考えていってほしい。

<山口 達也>