はじめに

まちづくりという言葉が溢れている。

しかし、多くの都市計画家や学者は、1990年代のバブル期にとりかえしのつかないような挫折を味わっている。

現在の狂乱的で投機的タワーマンションの乱立の背景をバブル期の挫折から考えてみたい。(前編)

バブルが壊したもの ― 都市計画の無力感

1990年代初頭、日本はバブル経済の崩壊という激震を経験した。

それは単なる経済現象にとどまらず、都市の形、建築の思想、そして都市計画そのものの存在意義を問い直す事件であった。地価の高騰と資本の奔流は、都市空間を市場原理に委ねる構造を生み出し、多くの都市計画家たちは、自らの理論や理念が経済の暴力の前で無力であることを痛感した。

バブル期の都市は、言わば「地価を中心とした宇宙」であった。土地が資産であり、商品であり、投機の対象であるという思想が、まちづくりの隅々にまで浸透していた。都市計画法や建築基準法といった制度的枠組みも、経済のうねりの前ではあまりに脆弱であった。容積率、用途地域、開発許可といった法的手続きは、資本の流れを止める力にはなり得ず、むしろ「どう解釈すれば通るか」という抜け道探しの道具に変質していった。

都市計画家や行政担当者の中には、理論的正義と現実の経済行動の狭間で葛藤する人々が多かった。計画の理念として語られてきた「公共性」や「合理性」は、資金の流れや地上げの圧力の前で後退し、都市が「誰のものか」という根本的な問いは、投資家と開発業者の手に委ねられた。都市は、市民のための空間であるよりも、資産運用の場と化していったのである。

ハードとしての都市計画の崩壊

バブル崩壊後に明らかになったのは、ハードとしての都市計画がいかに脆い基盤の上に立っていたかという事実である。全国各地で進められた再開発事業は、経済の引き潮とともに頓挫し、巨大な空き地や未利用地を生んだ。都市の中にぽっかりと空いた「未完の空間」は、計画の敗北を象徴していた。

たとえば、駅前再開発でつくられた複合ビルがテナント不在のまま閉鎖される、ニュータウンが高齢化と空洞化で持続不能になる、といった現象が全国的に広がった。これらは、単なる経済不況の結果ではない。都市計画が「経済を前提としたハード整備」へと偏った構造そのものが崩壊したのである。

かつての都市計画は、道路、公園、区画整理といったインフラを整えることで都市を制御できるという信念に基づいていた。しかし、バブル期を境に、それらの計画的整備が「資本の論理」に飲み込まれていった。土地利用の合理化は、経済効率の別名となり、公共空間の創出は採算性の議論の前に後景に退いた。ハードの整備だけでは都市を持続させられないという現実を、社会全体が突きつけられたのである。

計画の理念と現実の乖離

1980年代後半、日本の都市計画界では「都市デザイン」「地区計画」「景観形成」といった概念が注目を集めていた。住民参加や地域特性を尊重した柔軟な計画手法への転換が模索されていた時期でもある。

だが、バブル期の過熱は、こうした新しい計画思想を押し流してしまった。行政も民間も、短期的利益を優先するあまり、計画理念が現実の都市形成に反映される余地はほとんどなかった。

都市計画家たちは、「理念を守ること」と「現実に食い込むこと」の間で揺れ動いた。経済に対抗しようとする理論的抵抗は、現実的な影響力を持ち得ず、一方で経済に迎合すれば専門職としての倫理を失う。こうしたジレンマは、計画技術者としての存在そのものを問い直す契機となった。

多くの都市計画家がこの時期に感じた「無力感」とは、単なる敗北感ではなく、公共を担う専門職としての役割を見失う恐れであったのではないか。

形骸化する都市計画と「まちの断絶」

そしてバブル崩壊の影響は、物理的な空間にも顕著に現れた。計画途中で放棄された造成地、未利用のインフラ、再開発ビルの空洞化。これらは「都市の傷跡」と呼ばれるべきものであり、同時に、計画が社会と断絶した象徴でもあった。

かつて都市計画は、公共空間を通じて社会を統合する役割を担っていた。しかし、バブル期以降は、公共性よりも所有権が優先され、都市空間が断片化していった。街路が分断され、人々の行動範囲が商業空間に限定されるようになり、都市の連続性は失われていった。これは、単なる土地利用の問題ではなく、社会の信頼関係の崩壊でもある。

このようにして、都市計画の「ハード」は壊れた。だが、それ以上に深刻だったのは、「まちを構想する力」そのものが社会の中で失われたことである。人々が都市を共にデザインする感覚を持てなくなり、行政と市民の距離は広がっていった。

公共性の再生への手がかり

バブルが壊したのは、都市の形だけではない。都市計画への失望と、行政のしくみそのものの崩壊である。

その後の日本の都市計画は、2000年代に入ってから「景観」「コミュニティ」「持続可能性」など、ソフトな要素を重視する方向へと舵を切った(切らざるを得なかった)。これは、バブル崩壊で失われた「公共性の再生」を目指す動きでもあった。

「ハードによる制御」から「関係性による構築」へ。

「経済性の優先」から「暮らしの質の優先」へ。

この価値転換は、バブル崩壊の痛みを経たからこそ芽生えたものである。

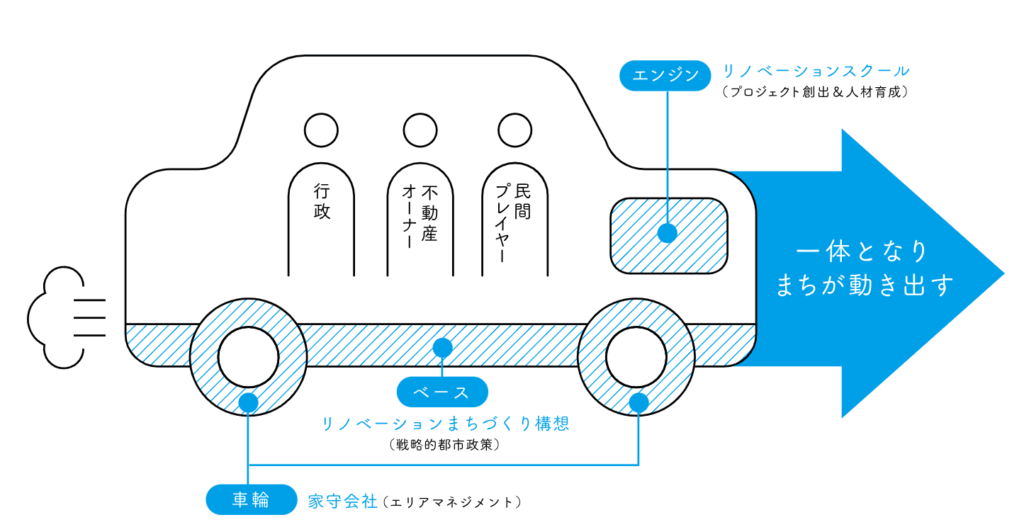

都市計画が再び信頼を得るためには、都市を所有ではなく共有の対象として捉える思想が不可欠であろう。近年のまちづくりの現場では、住民対話、リノベーションまちづくり、エリアマネジメントといった新しい実践が広がっている。

これらは、かつて失われた「まちをともにつくる力」を取り戻す試みなのである。

そういう意味では新しいまちづくりがスターとしているとも言えるのであるが、その一方で、バブルの後遺症はより大きな形で私達の前に立ちふさがっている。

(次号につづく)

<山口 達也>