地域の活動を掘り下げるに当たって、どうしても気にかけておきたい課題がある。それが「単位」だ。様々な建築家や都市計画家が100年以上前からどのサイズ・スケールで、仕組みを作っていくべきなのかを模索している。

私自身も建築設計を生業としていることもあり、この「単位」には大きな関心がある。どういった単位で防災共助を組み立てていけばよいのか、この「単位」について取り上げていきたい。

共助のサイズ感

防災を語るとき、自助・公助に加え、必ず浮かび上がるのが「共助」である。自助が各人の備え、公助が行政による支援だとすれば、その間に位置するのが共助である。すなわち、地域社会の力を活用し、互いに支え合う仕組みだ。この共助の実効性を高めるためには、適切な「単位」を設定することが欠かせない。

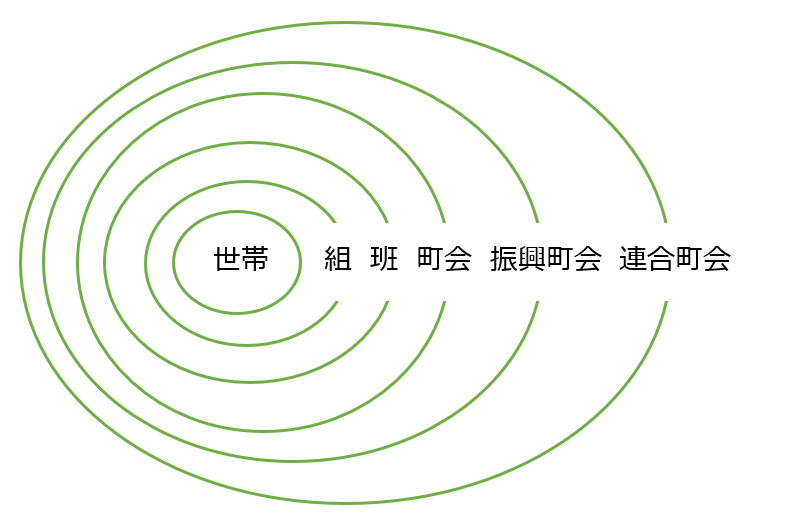

地区防災計画を構築するにあたっての白地図ワークショップもこの単位によって、見えてくる姿が大きく変わる。この共助の単位は大きく5層程度に整理できるとされている。大阪市内の振興町会を例にイメージしてみよう。

1.組:超近隣ミニ班

最小は「超近隣ミニ班」であり、5〜10世帯の小グループである。これはマンションの1フロアや路地の数軒といった規模で構成される。役割は発災直後の安否確認、初期消火、簡易救出などである。人間関係が濃く、顔が見える範囲だからこそ迅速な行動が可能となる。大阪市内の町会では「組(10〜30世帯程度)」等にあたる。

このサイズでのワークショップだと、消火器の位置や、罹災時に保護が必要な人間の把握等、細かな助け合いが可能となる。

2.班:近隣ブロック

次に「近隣ブロック」がある。これは徒歩2〜5分圏、数十人から百人程度である。一次集合場所での点呼や要配慮者の搬送、初動情報の集約を担う。徒歩400m程度が集合可能な限界距離とされる。これ以上になると機動性が失われるとされている。大阪市内の町会でいうところの「班」にあたる。

3.町会

さらに「自治会・町会」の単位が続く。大阪市内では町会(100〜500世帯程度)だ。数百から千人規模で、自主防災組織の核である。消火班、救出救護班、避難誘導班、物資班といった役割分担が可能となり、市区町村との連携も整う。ここで地区防災計画を策定すれば、行政計画と直接結びつき、公助との接合点となる。まさに核と言えよう。

4.振興町会:小学校区=避難所圏域

その上に「小学校区=避難所圏域」がある。これは数千人規模であり、避難所運営の実際を担う。大阪市内では連合町会がこれにあたる。総務班、情報班、物資班、衛生班、ボランティア班などが組織される。小学校は近隣住区論においても中核施設とされてきたが、防災でも避難所の中心として現実的な役割を果たしている。

5.連合町会:区・市(公助の受皿)

最上層には「区・市」がある。ここでは数万人から数十万人を対象とし、物資輸送、広域避難、インフラ復旧を行う。人口8万人超えの福島区での防災担当者は2名であり多くの人材を割り振られていない。そんな人数では、発災直後は機能が麻痺する可能性が高く、住民側=連合町会が少なくとも72時間は自立的に凌ぐ必要があると考えられる。

典型的な重層モデル

以上のように、防災共助は「小さい単位の即応性」と「大きい単位の持続性」を重層的に組み合わせることで成立する。小さすぎれば資源が足りず、大きすぎれば機動力が落ちる。したがって多層的に設計し、状況に応じて切り替えていくことが重要である。

この階層構造は、日本の防災計画において事実上の標準となっている。ミニ班で命を守り、ブロックで集約し、自治会で組織化し、小学校区で避難所運営を行い、最後に行政と接続する。この重層モデルは、災害多発国日本における「生き抜く知恵」なのである。

理論的バックボーン:近隣住区論

防災共助の単位論を考えるとき、無視できないのが近隣住区論の影響である。これは1920年代にクラレンス・ペリーが提唱した都市計画理論であり、後に世界各地のニュータウン計画に導入された。

近隣住区論の要点は、小学校を核とした徒歩圏生活単位にある。人口規模は約5,000〜9,000人、徒歩圏は400〜800mと設定された。小学校、児童公園、商店街といった日常施設を内包し、自動車交通を外周道路に排除する構造である。この単位で生活が完結するように設計することで、安心で秩序ある都市生活が可能になるとされた。

日本では戦後のニュータウン開発において広く採用された。千里ニュータウン、多摩ニュータウンなどが典型である。その結果、「小学校区=自治会=生活単位」という構造が半ば制度化された。現在でも自治体の地域防災計画は小学校区を基本単位としており、避難所の設定も同様である。

防災共助単位との接続は明快である。避難所の運営単位が小学校区であること、徒歩圏が400〜800mであること、数千人規模が適正とされること、すべてが近隣住区論と一致する。すなわち日本の防災単位構造は、近隣住区論のロジックをそのまま継承しているといえる。

近隣住区論を超えた「単位」論へ

しかし現実には課題がある。少子化に伴い小学校統廃合が進み、避難所圏域が拡大してしまう状況が生まれている。徒歩圏という近隣住区論の前提が崩れつつある。また高層マンションや大規模団地では「住区=小学校区」よりも「棟単位」「フロア単位」の方が機能的である。さらにデジタル通信手段が進化し、物理的な距離を超えた「つながり」が新しい共助単位を形成しつつある。

そして決定的だったのは、個人情報保護の名の下、プライバシー侵害という理由から、名簿や連絡先、個人情報の習得と共有が非常に困難になったこと、そしてその文化が浸透しきってしまったことだ。

理想的だった規模論、単位論は、再定義しなくてはならない所まで来ている。

このように、近隣住区論は防災単位論の土台である一方、今日の都市状況には合致しない部分も増えている。だからこそ、防災の現場では「住区規模」と「関係単位」をより柔軟に組み合わせる必要があるのではないか。

ペリーが100年前に描いた理想像を下敷きにしつつ、現実の都市と住民関係に即した新しい単位論を組み立てなければならないと考える。後編では、その後の共助の「単位」論について、観ていきたい。

<山口 達也>