人口増でも空き家増―大阪市政の無策

大阪市の空き家率は17.1%、空き家戸数はおよそ28万6000戸。全国平均を上回る数字である。だが、これは「人口減少による住宅余り」ではない。むしろ大阪市の人口は増えている。

都道府県別・市区町村別の空き家数・空き家率 – 令和5年 | 不動産ガイダンス

都心三区(北区・中央区・西区)を中心にタワーマンションが林立し、若年層や子育て世代が流入を続けている。関西全体が人口減にあえぐなかで、大阪市だけは転入超過を維持しているのだ。

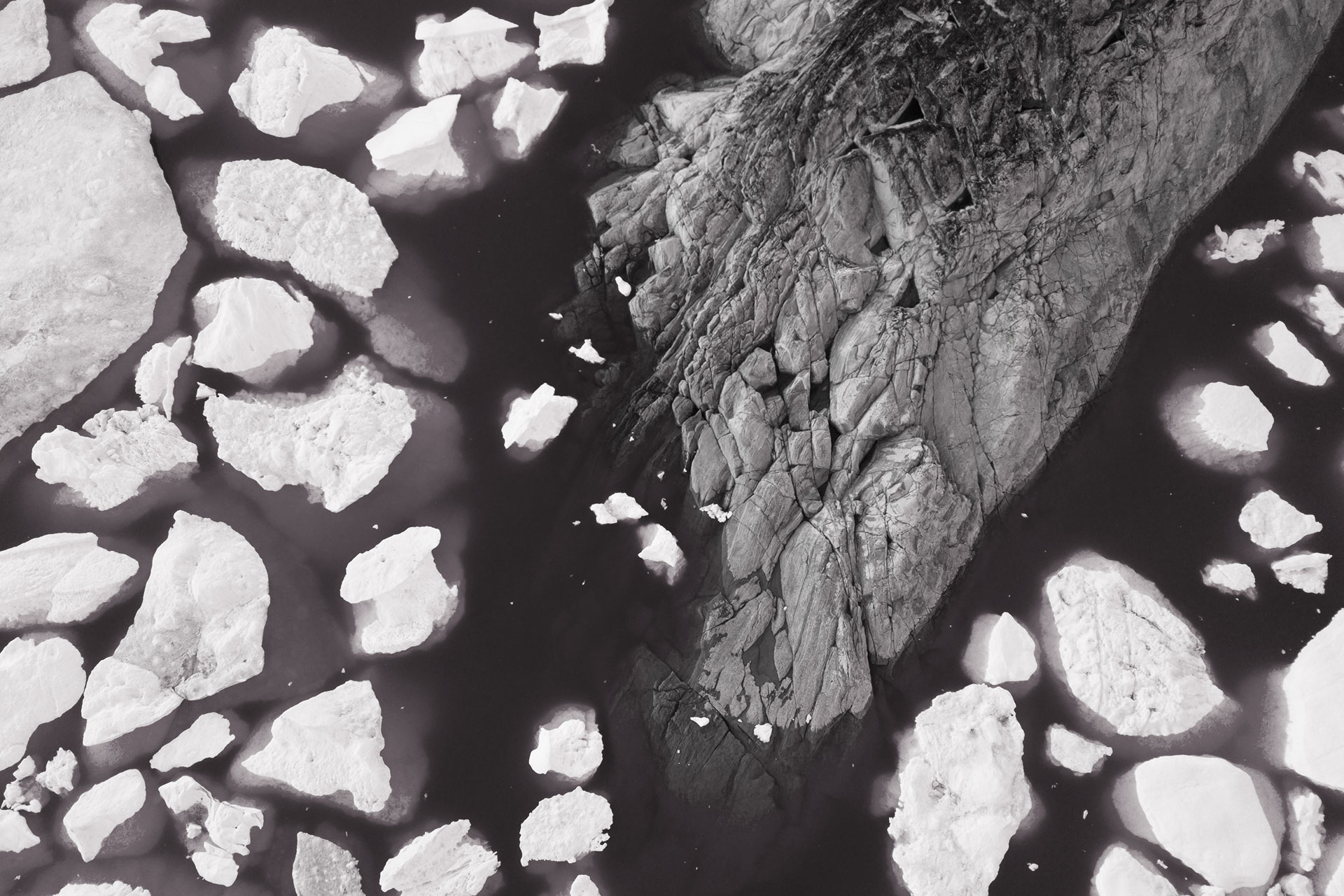

それにもかかわらず、空き家は減らない。いや、むしろ高止まりしたまま更新の兆しがない。人口増と空き家増という矛盾。この現象を説明する鍵は、「都市の表層的成長と内部構造の老化」にある。外見だけは若返り、内部では骨格が朽ちている――これがいまの大阪市の真の姿である。

この点に着目して、空き家問題を論じていきたい。

新築偏重の都市構造と“動かないストック”

大阪市の空き家の特徴は、いわゆる「放棄」ではなく「動かない」ことにある。統計によれば、戸建空き家の約6割が転勤や入院などによる長期不在の「その他の住宅」であり、市場に出回っていない。売却も賃貸もされず、ただ存在している。老朽化が進んでも解体費用を負担できず、所有者は手をつけない。土地価格が高いために買い手も現れず、結果として「動かないストック」が都市の底に沈殿する。

特に西成区(空き家率22.5%)、東住吉区(21.8%)、港区(20.3%)などでは、戦後の木造密集市街地に高齢化が重なり、空き家が連鎖的に増えている。腐朽や破損のある住宅が戸建全体の16%にのぼり、火災・倒壊・不法占拠といったリスクが高まっている。防災上の危険を承知しながらも、誰も実質的に管理できない。行政も指導はしても動かない。都市の内部で、静かに崩壊が進んでいる。

その一方で、都心ではタワーマンションが次々と建ち、人が集まり、街がきらびやかに見える。だが、そのエネルギーは既存ストックの更新には向かわない。古い住宅は壊されず、ただ「別の層の都市」として並存する。つまり大阪市の成長は“新築偏重型の膨張”であり、既存住宅を再生させる仕組みが欠落している。人口が増えても、街は古びたまま――この停滞こそが都市の老化である。

「人がいなくなる」ではなく「建物が動かない」

地方の空き家問題は「人がいなくなって空き家が生まれる」という因果で説明できる。だが大阪市の空き家は逆である。「人はいるのに、建物が動かない」。人の流動性が高く、転入出が多い都市でありながら、住宅ストックは固定化し、世代交代が進まない。所有者の高齢化、相続放棄、登記未更新、区分所有の複雑化。これらの要素が絡み合い、物理的にも制度的にも建物が動かなくなっている。

この「動かない住宅群」が、都市空間の更新を阻んでいる。老朽住宅は地域防災の弱点であり、景観の劣化要因であり、同時に空間資源の浪費でもある。

しかし大阪市は、これを都市政策の中心課題として扱っていない。むしろ「問題の可視化を避けている」と言ってよい。表層では万博、IR、都心再開発などの“成長演出”が続くが、生活圏のストック政策は後景に退いている。都市の健康診断をしないまま、化粧だけを濃くしているような状態である。

行政の「無策」――数字を示して終わり

大阪市の空家等対策計画を読むと、事態の深刻さはきちんと記述されている。

「管理不全の増加」「所有者不明土地の拡大」「流通の停滞」。

しかし、そこから先がない。実施事業は啓発パンフレット、セミナー、相談窓口、補助制度の周知など、いずれも“計画の体裁を整えるための措置”にとどまっている。現場を動かす強度がない。

他都市と比較すれば、その遅れは明白である。たとえば北九州市は「空き家バンク」を地元NPOと連携して運営し、移住・店舗活用を含む再生事例を数多く生み出している。横浜市では地域ごとに「空家活用モデル地区」を設定し、解体・改修・再利用を一体的に支援している。これに対し大阪市の取組は「計画をつくった」で止まっている。条例はあるが実動はほとんどない。補助金はあっても手続きが煩雑で利用件数が伸びない。要するに、制度はあっても使われていないのである。

その背景には、大阪市政の構造的な問題がある。

都構想騒動以降、市の組織は“成長戦略”と“行政改革”に偏り、生活基盤の維持や都市ストックの更新にリソースを割いてこなかった。市職員の現場力が弱まり、担当局間でも所管が分断されている。空き家は「誰の担当でもない」まま放置され、結局は個人の責任に押し戻されてしまう。行政としてのビジョンが見えないのだ。

筆者自身、空き家対策の公募委員をしていた時期があるが、空き家対策の多くは行政区に丸投げ状態であり、各区で取り組んでいる状態とはとても言いがたかった。

「人口増」でも街が若返らない理由

では、なぜ人口が増えても都市が若返らないのか。それは、流入人口が新築市場にしかアクセスしていないからである。新しく来た人々は、古い住宅地ではなく、再開発エリアや駅近タワーマンションを選ぶ。

残念ながら築40年の長屋をリノベして住もうとする層は限られており、行政もそれを後押ししない。結果として、都市は外側だけ更新され、内部の住宅地は取り残される。

大阪市の都市構造は、いまや二層に分かれている。

表層には、インバウンド需要と不動産投資が駆動する「新築タワー都市」がある。

その一方、昭和期の住宅が密集し、空き家が増える「沈黙する住宅都市」がある。

この二層の断絶こそが、都市の老化を加速させていると思われる。

そして行政は、上層だけを都市政策として扱い、下層を“民間任せ”にしてきた。だが、民間市場だけでは再生は起こらない。空き家は利益を生まないからである。ここに行政が介入しなければ、都市は更新しない。大阪市の“無策”は、結果として民間にも再生のインセンティブを与えない構造を生んでいる。

都市ストック政策の欠落とこれからの方向

大阪市に必要なのは、「成長」ではなく「維持」と「更新」を軸にした政策転換である。

まず、空き家を「リスク」としてだけでなく「資源」として捉えること。

建築士、地域団体、不動産業者、大学などが連携して、改修・暫定利用・地域拠点化を支援する仕組みを整えること。

さらに、エリア単位での戦略を立て、老朽密集地では防災・共同再建を、中心部では築古マンションの管理再生を進める必要がある。

そして何より、大阪市自身が“動く”覚悟を持たねばならない。

現状の大阪市は「データを示して終わり」「制度を並べて終わり」。

その先にある「再生の現場」に足を踏み入れていない。

空き家問題は、行政の態度を最も明確に映し出す鏡である。

数字で示されるよりも先に、市民の目はそれを見抜いている。

人口が増えても、都市が老いていく。

新しいマンションが立ち並んでも、街の奥では屋根が落ち、窓が割れた家が風に晒されている。

大阪市の空き家問題は、もはや“住まいの問題”ではない。

それはこの都市の意思、つまり「どこを見て都市をつくっているのか」という問いそのものなのだ。

成長の幻を追い続けるうちに、都市の足元が腐っていく。

そのことに気づけるかどうか――それが、これからの大阪の成熟を決める分かれ道ではないだろうか。

副首都なんて言っている場合ではない。市民感覚ではごく当たり前の声が、今の市政には全く届いていない。

<山口 達也>