空家対策を含む住宅問題

空家対策を含む住宅問題 市民参加が「建築的に」失敗する理由

市民参加ワークショップという言葉は、いまや行政計画や公共建築では当たり前のように使われている。「みんなで考える」「対話を重ねる」「合意形成を大切にする」。どれも正しい。理念としては。しかし、私のように、建築の現場に身を置いてきた立場から見る...

空家対策を含む住宅問題

空家対策を含む住宅問題  再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  大阪市地方自治の現在地

大阪市地方自治の現在地  進化する自治 vision50

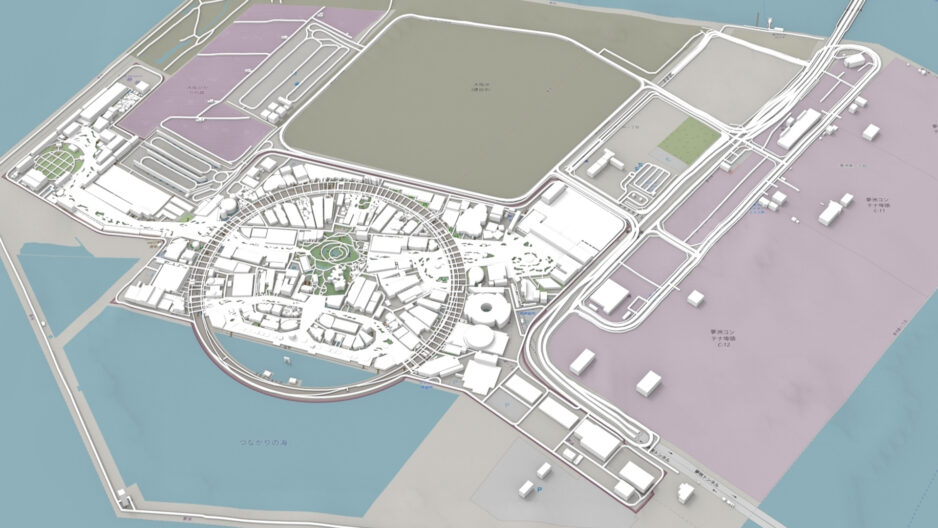

進化する自治 vision50  再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  再開発問題

再開発問題  空家対策を含む住宅問題

空家対策を含む住宅問題  コラム

コラム