「住民の関与」が「市民自治」につながるか? 日本で導入された事例から考える

地方分権改革を起点に始まった地方行政の変化とともに

日本で「市民参加型予算」の実例が見られるようになるのは、2000年に地方分権一括法が施行されて以降。従来自治体の予算は法令や国の補助金で制約された部分が多かったが、一括法により予算編成の自由裁量権が広がったことがひとつ。もう一つには、1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、市民活動の幅の広がりなどが要因とみられている。

「自治体予算編成過程への市民参加」(末尾出典参照)によれば、2003年の時点で、日本における自治体予算編成過程への市民参加として3つのタイプを挙げられている。

- 既存の制度の説明責任の向上を目指して予算編成過程を公開するあるいはわかりやすい予算書を作成する

- 市役所とは別に市民が自治体予算全体の見直しと予算案作成を行う

- 市予算のうちの一部を自治体内の地区に交付し市民が地区予算を編成する

この時点では、海外で多く見られるような「事業アイデアを住民から募る」は、3の予算の一部を自治体内の地区に交付・配分する形式が該当する。「自治体予算編成過程への市民参加」でも事例として挙げられている三重県名張市の「ゆめづくり地区予算制度」が代表的で、2003年(平成15)にスタートし現在も行われている。

時代をさかのぼり2010年ころには、その取り組み方も多様化し、中でも(4)の「1%支援制度」が注目されるようになっている。

「まちづくりに関する日本の参加型予算の現状と可能性」(末尾出典参照)では、参加型予算の取り組みを5つのタイプに分類。各タイプは、下記に示すような手法で行われているが、いずれも海外事例のような「市民の直接的参加」という手法とまでは言えない。

- 予算編成過程の公開 編成過程での情報公開と市民意見の収集・反映 参考:全国市民オンブズマン連絡会議「予算編成過程・住民参加状況調査」 (予算編成過程=予算要求・予算査定段階での情報公開、住民参加=意見を述べる手段の有無や意見の公表、回答の公表 など)

- 市民委員会による予算案の作成(現在は行われていない) 例:志木市「市民委員会」設置と「市民予算編成」 (市民委員会は公募。情報は行政各部署が提供、それに基づき予算のムダを分析して積算の増減の可能性を検討 (優先順位ではなく変更可能性を提示)、市民予算説明会で行政の予算案とともに公表)

- 予算の一部を自治体地区に交付 例:名張市ゆめづくり地域予算制度

- 市民活動団体への支援 例:和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業(R2まで)個人住民税1%を市民投票により補助 市民税1%相当額を予算枠とし、その配分を市民活動団体への市民の投票で決める

- 市民提案事業 予算前にNPOから事業提案を受ける 例:千葉県「パートナーシップ市場」(現在は廃止、詳細不明) 成功の要因(兼村2024「再び住民参加予算の登場と今後の展望」) ※これらの取り組みの一部(③類似の取り組み)や、日本版BID(業務地区、商業地区の事業者についての合意をとったうえで、エリアマネジメントのための費用を徴収して使うしくみ)、ふるさと納税がPB World Atlasでは参加型予算類似の仕組みとして扱われたこともあったが、2020年版では外されている(「ポルトガルにおける参加型予算の制度と実践」藤原 遥 2023年)

日本での市民参加型予算は、政府以外の主体が課題解決するためのスキームを含んでいるが、国際的にみれば必ずしもそうではない

海外にも事業提案型の市民参加型予算が存在するが、事業提案段階、説明会や投票段階には、行政やNPOなどの関与がある。提案~決定~実行の各段階において市民が参加できるチャネルがあり、参加する機会をつくる多様なしくみが用意されている。

1%支援制度

「1%支援制度」は、一定の条件を満たした市民が、自分の応援したい市民活動団体を選択して届け出ることができ、その選択結果に基づき団体に支援金が交付される制度である。ハンガリーで始まった、自身の所得税の1%を指定した団体に寄付できる制度が発端のため、俗にこう呼ばれている。市民が直接、意思表示をする点がこの制度のポイントである。現在、千葉県市川市、北海道恵庭市、岩手県奥州市、愛知県一宮市、大分県大分市、千葉県八千代市、大阪府和泉市で制度が導入されている。

3つの特徴

1.市民が直接選択する

地域課題の解決方法を市民活動団体が市民に提案し、その賛同票を得られれば、その分補助金が得られる。

2.多様な市民活動団体に公的資金が流れるルートができる

従来の補助金という枠組みでは公的資金が流れることがなかった団体に補助金が流れている

3.地域全体を巻き込んだ取り組み

これまで市民活動とあまり接点のなかった市民もが、参加するチャネルを開く仕組みとなっている

地方分権から都市内分権へを謳う名張市「ゆめづくり地域予算制度」

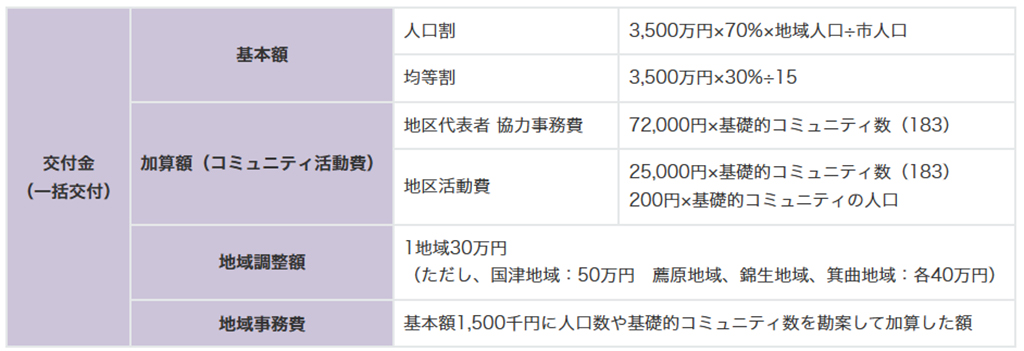

先に挙げた、日本における参加型予算の事例として名張市の「ゆめづくり地域予算制度」は、使途自由の一括交付金として始まった制度だった。

当初(2003年)、14地域で結成された「地域づくり委員会」に対し、使途自由な一括交付金(5,000 万円:現在の基本額に相当)を交付。応募型の市民公益活動実践事業として始まった。

しかし20年の間に改善を重ね、2012年に「ゆめづくり協働事業提案制度」という、地域と市が協議しながら新たなサービスや価値を生み出すための協働事業に刷新され、現在に至っている。住民の合意により設立された住民主体のまちづくり組織である「地域づくり組織」→各地区ごとの「まちづくり協議会」が事業の提案者であり担い手でもある。

地域に対する予算割り当てを基本としてはいるが、現在の同制度は、「市民の直接参加」、「市民提案」、「熟議」、「市民×行政の協働」というかたちを備えていると言えよう。

各地区の「まちづくり協議会」の運営に当たっては行政のサポートが行われているので、行政主導とも言えなくはない。例えば事業分野では、次のように分類され、それぞれのテーマに合った事業提案が行われている。

- 自主防犯、自主防災

- 人権、健康、福祉

- 環境、景観の保全

- 高齢者の生きがいづくり

- 子どもの健全育成

- 地域文化の継承、創出

- コミュニティビジネス

- 住民交流、地域振興

- その他

各地域ごとに振り分けられれば個々の予算額はそれほど大きいわけではないが、地域の課題改善、市民の主体的なまちづくりという点では、大いに機能していると思われる。

【事業例】

70歳以上単身高齢者交流会

小学校新入生に「命の笛」贈呈

ラジオ体操支援

防災関係資機材の整備

給食ボランティア支援

稲作体験教室

防災井戸を活用した蔵清水カフェ

ウォークラリー大会

伝統文化教室(獅子神楽)開催

コミュニティバス運行

放課後児童クラブ支援

道標(案内板)設置事業

くわしくは、webサイト名張市ゆめづくり地域予算制度

これまで見てきたように「市民参加型予算制度」には様ざまな手法が行われてきた。しかし、海外で始まり発展を遂げてきている、市民が地域や市民生活をテーマに行政に対し直接「事業提案」を行うしくみについては、2017年に東京都が行った事例が挙げられる。ucoでは、市民がより行政に関与する手法として、「市民参加型予算制度」について理解を深めるため、そうした事例について一昨年に調査。東京都、三重県、長野県、東京都杉並区の4自治体へのインタビューを行った。 次回はそれぞれの自治体の制度のしくみや実施内容についてみていこうと思う。

出典●「自治体予算編成過程への市民参加」松田真由美(公立鳥取環境大学客員研究員)(調査研究報告 地域生活空間 TORCレポート №26 2004年)

出典●まちづくりに関する日本の参加型予算の現状と可能性 ~NPOをはじめとする市民社会組織による役割を中心に~松原 明、鈴木 歩

『まちと暮らし研究』 No.13 (一般財団法人 地域生活研究所 2011年6月20日発行)「新しい公共」の社会設計にむけて

出典●「ポルトガルにおける参加型予算の制度と実践」(藤原 遥 福島大学経済経営学類准教授)

ucoの活動をサポートしてください