市民参加型予算から市民自治のあり方を考える

市民参加型予算は公共への市民参加の一形態

2000年代以降、「市民参加型予算」という市民が公共(行政)の予算と事業に関与する手法の海外事例が紹介され、日本の自治体でも実施事例が紹介されている。「これが市民参加型予算」という決まった形式や定義が定まっているわけではなく、その形態は多様で、それぞれの自治体がその目的や市民に何を求めるかによって定めている。

まずは「市民参加型予算」がどのようにして始まり、なぜ行政が住民参加の方法として導入していったのかを海外での普及事例から見ていこう。

市民参加型予算は、1989年ブラジルのポルトアレグレで行われたのが始まり。ブラジルでは社会民主主義などの社会思想や社会運動がヨーロッパから移入され、市民の政治参加が可能となる制度が導入されていたという前提があった。参加型予算もそのひとつとして導入されたという。

事業の決定までに住民参加のプロセスは3段階からなり、1年をかけて行われている。

第1段階:全住民評議会(全員が参加できる地区ごとの評議会の開催)

第2段階:地区代表者評議会(全住民評議会で選ばれた代表者による代表者評議会の開催)

第3段階:市代表者会議

ポルトアレグレから始まった参加型予算はブラジルの多くの都市で採用されるようになるとともに、その後ヨーロッパを経由して世界に広がっている。

文献から読み解いた6つの都市での事例から、市民参加型予算の意義として次の5点があると考えられる。

- 市民の意見の反映

- 代議制民主主義の補完、討議デモクラシーの実現

- 公共圏への市民参加←*NPM(ニューパブリックマネジメント)的な効率重視の公共サービスから参加、民主主義的決定をベースにしたサービスへ

- 社会的公正の改善

- 行政の透明性向上

NPM(ニューパブリックマネジメント)

新公共経営手法とも呼ばれる。公共部門に民間的経営手法を導入する、行政組織における経営・運営の効率化を図る自治体の行財政改革。

①成果志向、②組織内分権、③市場機構の活用、④顧客志向

を標榜する手法。1990年代半ば以降全国の自治体に取り入れられてきたが、「導入自体が目的化しただけの改革」、あるいは改革の効果を評価する基準がないため、言われているほどの成果がなく「形だけの改革」とも評価されている。

そして、どのような経過で市民参加型予算が採用されたかという視点から、次の3つの形態がよく実施・採用される形態と考えられる。

- 住民が公共事業の優先順位を決める熟議を行うことで予算編成へ直接的に参加する 例:ポルト・アレグレ(地区ごとの評議会、テーマ別評議会の2系統で議論して、市全体の議論にかける)

- 事業アイデアを住民から募ることで予算の使途への関与を深める 例:グルノーブル(岸見2023「フランス、グルノーブルにおける参加型予算の実践」)

- 政治的要因との距離を保つ(政治に左右されない意思決定)

市民参加型予算を実現する4つの要因

世界銀行(The World Bank)のグッド・ガバナンスに貢献する「参加予算」の解説によると、次の4つの要因が組み合わさることで、市民参加型予算が実現する可能性が高くなるという。

『Participatory Budgeting』2007年

- 市長の強力な支援

- 進行中の政策議論に積極的に貢献できる内容

- 市民社会、議員の攻撃から参加型予算の予算編成を隔離する政治環境

- 財政資金

そして、参加型予算はグッド・ガバナンス、透明性と説明責任の強化、政府支出の削減に役立つ可能性があるとし、非効率性を改善し、顧客主義、汚職の抑制に貢献するとしている。

出典●再び住民参加予算の登場と今後の展望

兼村高文(かねむら たかふみ NPO法人市民ガバナンスネットワーク理事長、金沢学院大学講師)

-自治総研通巻546号 2024年4月号-

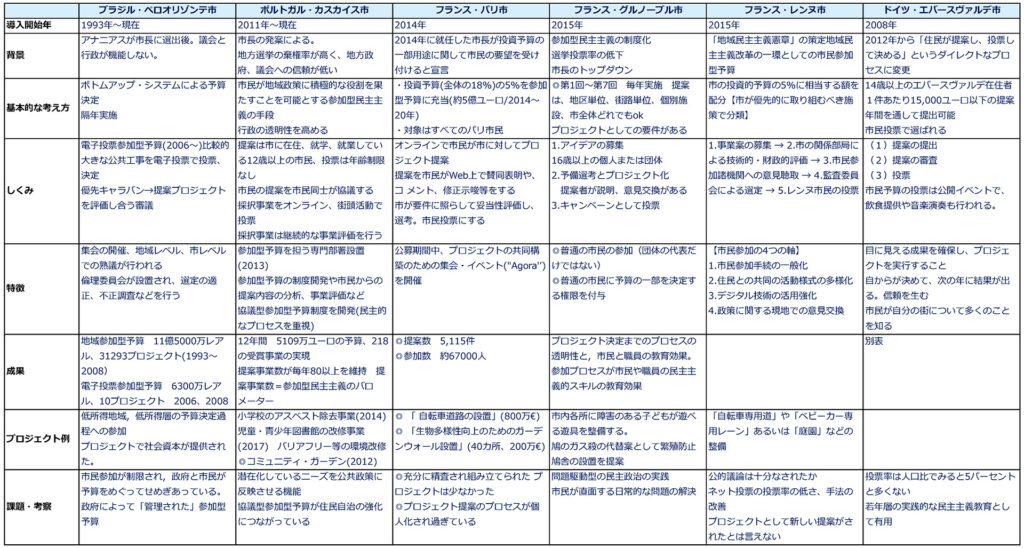

海外事例として、次の6都市についてその背景やしくみ、特徴や成果について整理した。

年号は導入開始年

詳細は別表の通り

参加型予算制度によって市民が行政に参加のあり方としておよそ次のようなことに集約される。導入の背景として

実施手法としては

行政の意向として市民に諮りたいプロジェクトがありそのプロジェクトの実施について投票するスタイル

(※ただし投票に至るまでに市民による熟議を行う)

※ネット、街頭など選択肢によって参加率が変わる

市民からのプロジェクト提案を受け付け、市民の熟議を通して決定していくプロセス

民衆集会式ボトムアップスタイル

議論を重ね、提案者や参加する市民が納得を得る時間が必要。市民活動の活性化がみられる。

いずれにしてもここで重視されるのは「熟議」にある。

日本での事例も含め、首長の交代とともに終了したり、試験的に行っただけなど継続して行われている事例ばかりではない。

では、参加型予算が継続して採用・実施されるために必要なこととは何だろうか。

各事例から考えられる要素として必要十分条件としては次ようなことが挙げられるだろう。

☆透明性 ☆公平性 ☆共同構築 ☆熟議 ☆市民参加の証

先に引用した「再び住民参加予算の登場と今後の展望」では、下記のような記載がある。

「ポルトアレグレ市の事例では、貧困層を中心とした住民が政府の予算編成プロセスに直接に加わったことで、政府の透明性が高まり汚職が削減され、効率性が確保されたというのである。そしてこのことが達成されたのは、ポルトアレグレ市の当時の状況のもとで可能であったとし、そこでは市民、非政府組織(NGO)、市民社会組織(CSO)の役割が大きかったことが強調されている。」と紹介されている。

すなわち、参加型予算は、市民(住民)が直接政策決定に参加することによって、自治体の事業や予算の決定プロセスがオープン(透明化)になることで、行政への不信感が払しょくされたり、信頼性を築くこともできる。また、行政側だけでなく、地域にかかわる様ざまなステークホルダー[住民、市民活動団体、NPO、民間企業、農家や商店などなど]かそれぞれの視点から意見を出し、熟議を重ねることで、参加者(つまり地域の関係者全員)が納得し合意する成果を得られるということではないだろうか。

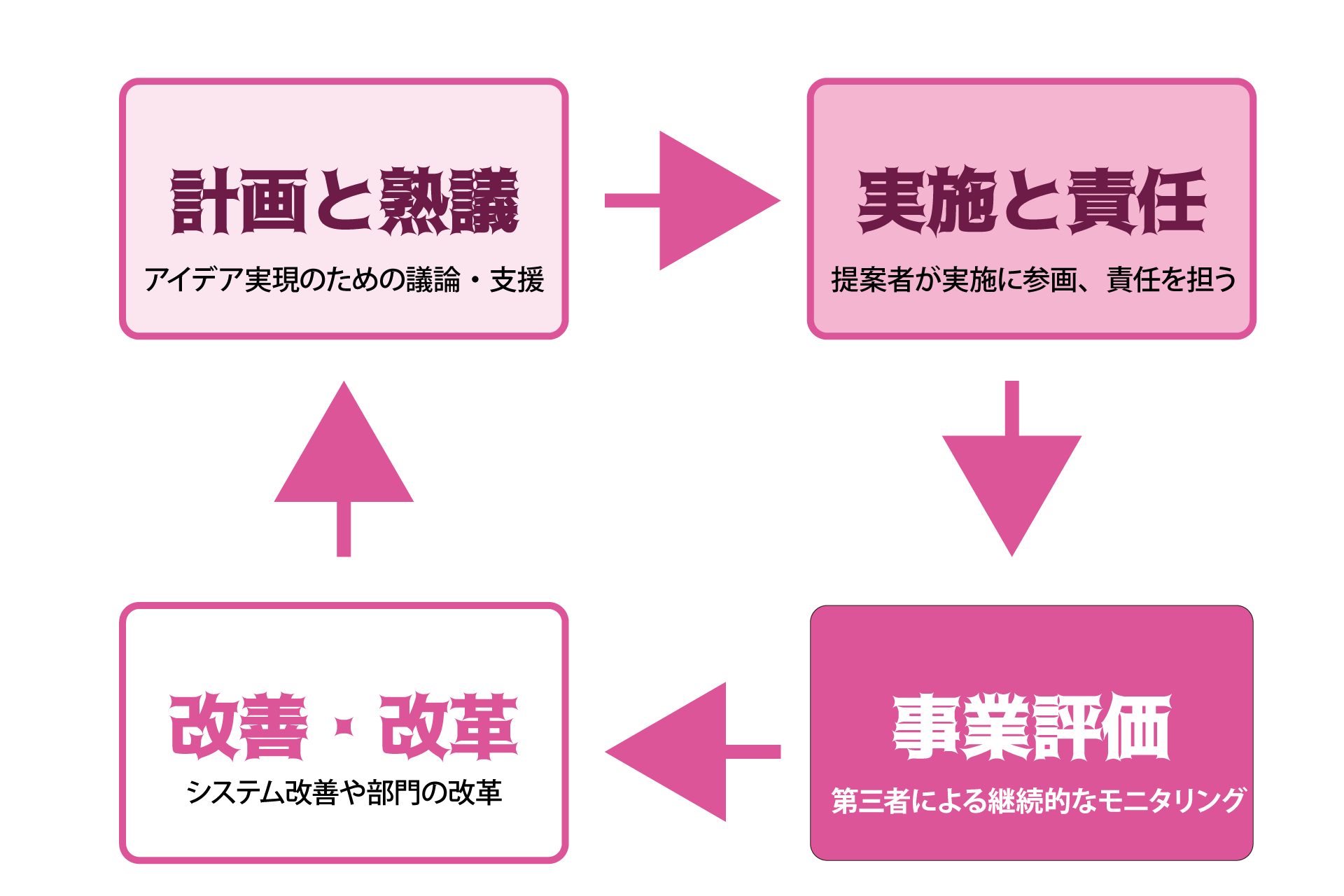

そして、このような取り組みを継続し、自治体の制度として確立させるためには、継続させるためのPDCAも必要となってくる。

今回は、海外の事例をもとに市民参加型予算がどのような制度かについて文献を中心に読み解いた。次回は、日本国内ではどのような形で導入され、行政、市民それぞれにとって制度の意義や課題などについて調査もとに探っていく。

出典●再び住民参加予算の登場と今後の展望

兼村高文(かねむら たかふみ NPO法人市民ガバナンスネットワーク理事長、金沢学院大学講師)

-自治総研通巻546号 2024年4月号-

ブラジル・ポルト・アレグレ

出典●「ブラジルにおける参加・民主主義・権力」(松下冽立命館大学国際関係学部教授)

ドイツ・ブランデンブルク州エバースヴァルデ市

出典「ADレポート「ドイツにおける市民参加型予算制度 ~ブランデンブルク州エバースヴァルデ市の事例から~」 (JLGC)」

フランス・グルノーブル市

出典「フランス,グルノーブルにおける参加型予算の実践」(岸見太一福島大学行政政策学類准教授)

ポルトガル

出典「ポルトガルにおける参加型予算の制度と実践」(藤原 遥福島大学経済経営学類准教授)

ブラジル・ペロオリゾンテ市

出典「ブラジル・ペロオリゾンテ市の参加型予算」(小池洋一立命館大学経済学部特任教授)

フランス・パリ市

出典「パリ市における市民参加型予算 」(山口まみ 価値総合研究所主任研究員)

ucoの活動をサポートしてください