問題意識

私自身、全国で講習会を行う仕事をしているのだが、大阪市内では区民センターや市民学習センター等は存在するものの、東京都内に比して中小企業が“すぐ使える”公共チャネルが乏しいという実感がある。

起業・スタートアップ支援の物理的拠点も、東京のほうが見つけやすく厚いと感じる。本稿ではまず事実関係を数字で確認し、構造的な差を論じる。

起業動向の量的差

2024年の新設法人数は、東京都47,779社に対し大阪府16,272社であり、規模感に約3倍の差がある。新設法人率でも東京7.29%、大阪6.22%と濃度差がある。起業・法人設立という“流量”の段階で東京が優位であることは明白である。

人口の差があるため、比較にならないという論もあるかもしれないが、起業をしやすい、公的支援が充実している大阪という感覚は既にない。

産業労働情報サイト+1

公的な起業支援インフラの厚み

東京都は、TOKYO創業ステーションを丸の内と立川の2拠点で運営し、相談・イベント・作業席を束ねた“入口一体型”の拠点を常設している。日常的なイベントと専門相談がセットで、起業前後の行動を促しやすい設計である。Startup Station+1

さらに東京都は、民間等が運営するインキュベーション施設の事業計画を都が認定する制度を2015年度から運用し、2023年度までに**累計104事業を認定(うち継続69)**という規模で“場”の層を広げている。制度面で裾野を面で支えている点が大きい。産業労働情報サイト

大阪側も大阪産業局(OIH、TEQSほか)が拠点を持ち、会議室やイベントホールを備えた大阪産業創造館などを提供しているが、拠点の“数と見え方”、および全市的なハブ化ではなお課題が残る。

多くの大阪市民はその存在すら知らないのではないだろうか。

直近の事業報告でも、TEQSの貸室19室を活用しつつコミュニティ形成やセミナーを積み上げる運用が示されるが、東京都のような広域認定制度の数的厚みには及ばない。OBDA+2施設産総官庁+2

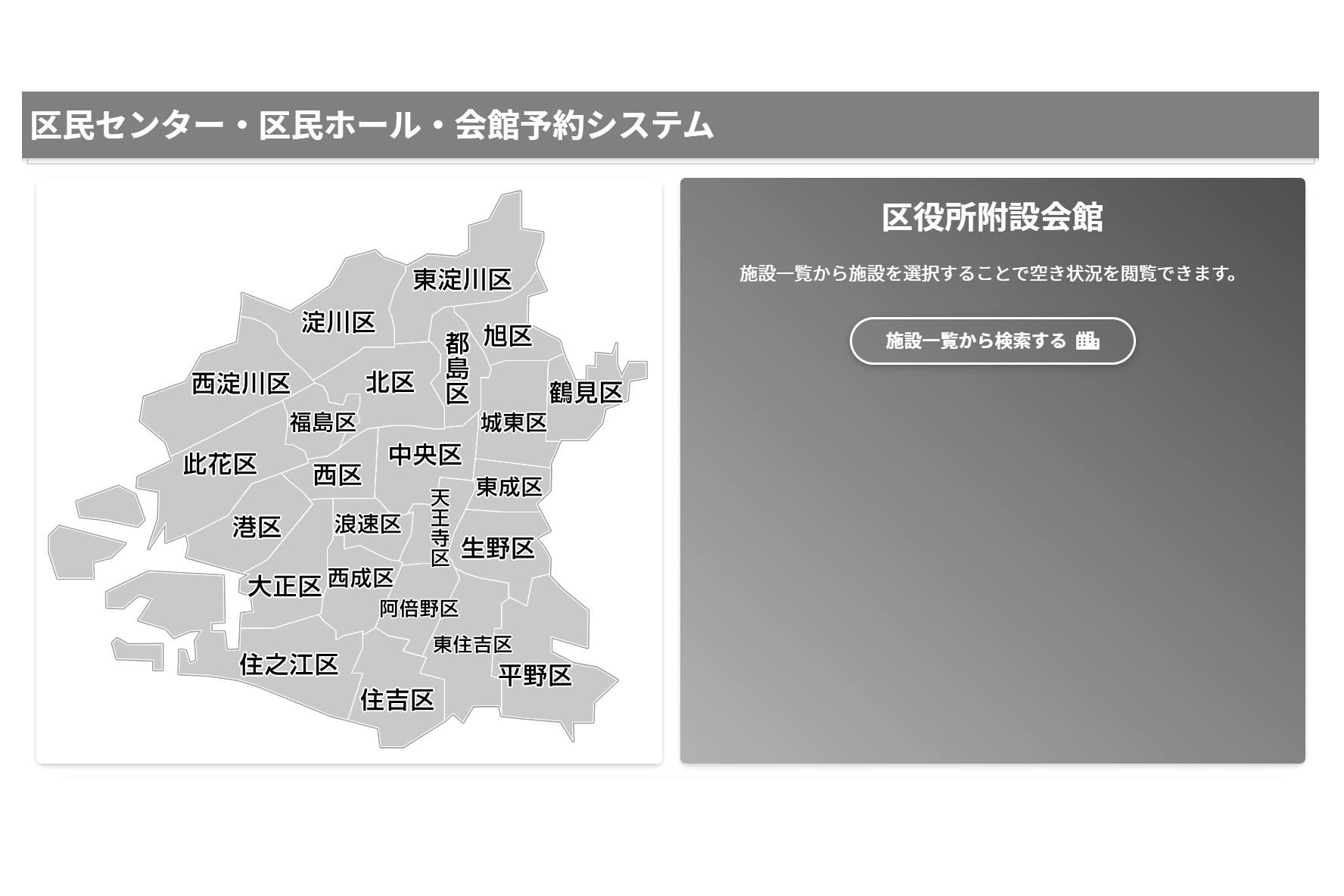

「手軽に使える公共会議室」の供給感

大阪市の公式ポータルには、区民センター・区民ホール等33施設の空き照会・予約がまとまっており、市民利用の入り口として機能している。一方で、用途の幅(登記可否・夜間可否・ビジネス向け機材等)や立地の“面”の広がりという観点では、事業利用の直感的な「使いやすさ」が十分に訴求されていない可能性がある。

大阪市市民活動総合ポータルサイト

東京都側は、各23区が独自の公共施設予約システムを備え(例:渋谷区・大田区・中央区)、区民会館や公会堂、産業会館等を区単位で扱える導線が周知されている。これに加えて、都レベルでは**都立産業貿易センター(浜松町館・台東館の2館)**が恒常的に企業イベント・展示・会議の受け皿となっているため、行政チャネルに“層構造”がある。

sanbo.metro.tokyo.lg.jp+4渋谷区施設予約 | 渋谷区公式サイト+4大田区予約サイト+4

都生活文化局は、都内約1,300件のホール・劇場等に関するリストを公表しており、文化系施設を含む“多目的な大部屋”の絶対量が極めて厚い。これは企業セミナーや発表会にも転用されやすい裾野であり、“とにかく場所がある”という安心感につながる。生活文化情報ポータル

構造差の論点整理

第一に、入口一体型の起業支援拠点+認定制度による裾野拡張という東京都の設計は、起業希望者が「どこへ行けばよいか」を即時に把握できる点で優れている。累計104の都認定インキュベーション事業という“制度的なエコシステム”が、民間施設も巻き込みながら場の量と質を底上げする。産業労働情報サイト

第二に、公共系の“貸せる大部屋”の数的な裾野が東京は厚い。23区の予約システム網、都立産業貿易センター2館、そして文化系大規模室の豊富さ(約1,300件のホール・劇場等の存在)が、会議・セミナー・展示・ピッチ等の“使い道の広い箱”を確保している。生活文化情報ポータル+3渋谷区施設予約 | 渋谷区公式サイト+311489+3

第三に、大阪は市公式で束ねられた33施設という“入口”がある一方で、事業者目線で「どの箱がビジネスに最適か」を素早く選べる比較機能や、市内全域での拠点網の“面”の見せ方を強化しうる余地がある。産創館等のビジネス志向施設が点在しているが、広域制度で裾野を厚くするアプローチは限定的である。

大阪市市民活動総合ポータルサイト+1

ここに力を入れてほしい大阪市政

大阪が“手軽に使える場とチャネル”を厚くするには、

(1) 起業入口(相談・作業・イベント)を一体化した拠点の面展開、

(2) 民間インキュベーション等を制度認定で裾野拡張する仕組み、

(3) 区レベル・市レベル・民間を横断検索できる予約導線(用途フィルタ、登記可否、配信設備の有無、夜間可否等)

の三点を同時に前進させるのが近道である。

というか現状は残念ながら力を入れているとは程遠い。

今後の展開としては、東京の制度をそのまま移植するのではなく、大阪の強み(製造・デザイン・MaaS・ライフサイエンス等)に即した“産業別の箱+人+制度”の束ね方が肝要である。

数字で見ると、起業の“流量”は東京都が優位であり、制度(認定)と施設(箱)の両輪で裾野が厚い。大阪は入口の存在(33施設ポータル、産創館等)はあるが、見つけやすさと層構造で遅れがある。結果として、若者・小規模事業者が「思い立ったらすぐ借りられる/相談できる」という体験に差が出やすいのである。

大阪はかつて商都として栄えたという歴史がある。

しかし「民間でできるものは民間で」という掛け声の元、公的支援は、もう随分遅れた都市となってしまった。施設だけではなく、そういったコミュニティも育てる意思を感じられない。

「進化する自治」は地域コミュニティに限ったことではない。中小企業のネットワークも非常に重要な位置にあり、それを育てることを放棄しているに等しい大阪市政の課題は大きい。

引用した頁索引(出典一覧)

- 東京都産業労働局「インキュベーション施設運営計画認定事業:2015~2023年度認定累計104事業(継続69)」 産業労働情報サイト

- TOKYO創業ステーション(丸の内/立川、施設・機能紹介) Startup Station+1

- 大阪産業局 令和6年度事業報告(TEQSの貸室19室ほか運営の概要) OBDA

- 大阪産業創造館(会議室5室、イベントホール等の貸出概要) 施設産総官庁+1

- 大阪市「区民センター・区民ホール・会館 33施設の空き照会・予約」(市民活動総合ポータル) 大阪市市民活動総合ポータルサイト

- 渋谷区・大田区・中央区の公共施設予約システム(区単位の予約導線の実例) 渋谷区施設予約 | 渋谷区公式サイト+2大田区予約サイト+2

- 都立産業貿易センター(浜松町館・台東館の2館)および施設紹介 ウィキペディア+1

- 東京都生活文化局「都内ホール・劇場等リスト(約1,300件、R6.3末時点)」 生活文化情報ポータル

- 2024年新設法人数・率(東京都・大阪府)に関する調査・資料(TDB/都産貿関連資料の補強) 産業労働情報サイト+1