日本の食文化に影を落とす気候変動と高齢化

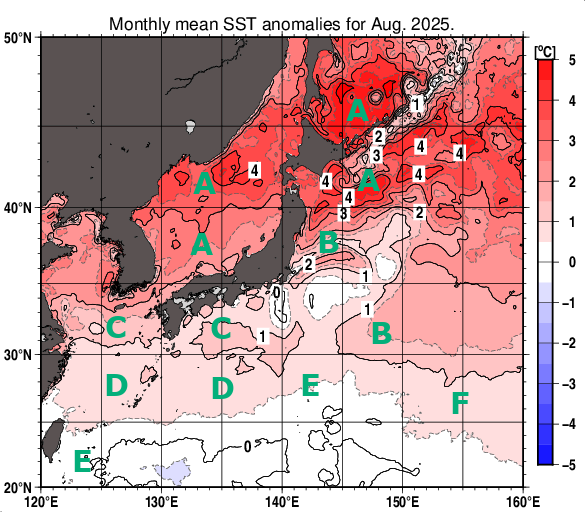

9月22日、気象庁が8月の日本近海の海水温の概況を発表した。それによると、「オホーツク海南部、日本海、北海道南東方では、海面水温が平年よりかなり高くなっていました(図中A)。日本海北部の海面水温は、解析値のある1982年以降で8月として最も高くなりました(速報値)。」とある。

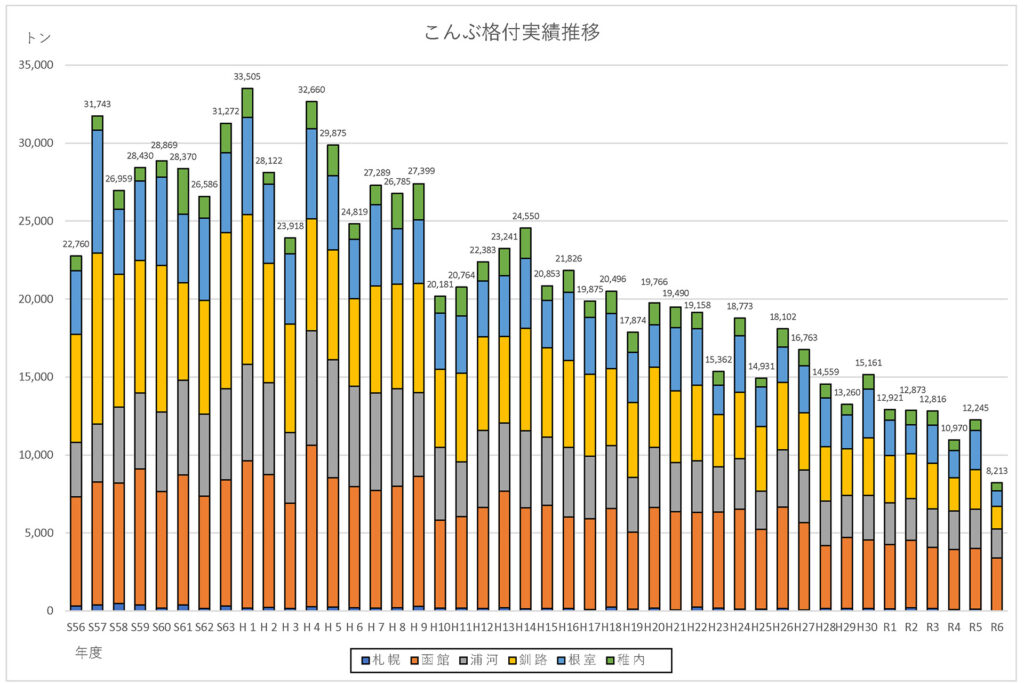

この少し前には、北海道漁連が2025年度の道内昆布の生産見込みを1万1012トンと発表している。過去最低の大幅減で1万トンを切った昨年実績(8213トン)よりは増えたものの、過去10カ年平均(2015~24年、1万2978トン)比では15%下回る低水準だという。

ここ10年間、昆布の生産量は減少の一途をたどっている。

国内産の昆布の約95%を北海道産が占めており、最盛期には3万トンを超えることもあったが、最盛期の1989年(平成元)に33505トンあった生産量は、2024年度には8213トンと1/4にまで減少した。

生産量減少の要因は複層的だ。一つは気候変動によるもので、特に日本近海の海面水温は陸上に近いため気温上昇率の高い陸地の影響を受けやすく、この100年間で1.33度上昇しているという。これは、世界平均の約2倍のスピードの上昇率となっている。昆布は低温の海水域で生育するため、海水温が上がると、根腐れが発生しやすくなり生育しにくくなる。北海道によると、昆布は10度台前半の海水温がが適しており、20度を超えると生育が悪くなるという。

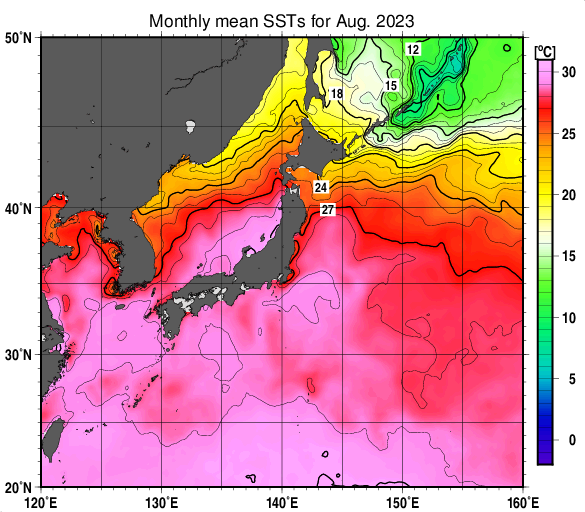

昨年度の生産量が大幅減少したのは、前年(2023年)の夏場の海水温の上昇が影響したとされており、翌年の収穫期(7月~9月)に大打撃を与えたというわけだ。

もう一つの影響は、昆布漁人口の減少だ。地域の若者の流出や漁業者の高齢化。収穫期には休日もとれない日が続く。家族総出で行う収穫や洗浄、乾燥など、長時間かつ重労働のため、減少を続けているという。

昆布漁に限らず、一次産業の多くが同じ悩みを抱えている。私の知る限りでも、すでに20年前から高知県のある町では、外国人労働者がいなければ漁業は成り立たなくなっていた。全国各地の農村でも、技能実習生をはじめとする多くの外国人労働者に依存する状況が進んでいる。ほとんどの一次産業が担い手不足、高齢化による離農などの問題を抱えており、それはそのまま二次産業、三次産業へも影響が及ぶ。そこにもって来ての気候変動だ。

中でも日本の食の根幹をなすコメと昆布の生産が危ぶまれる現状は、この先日本の食文化にどのように影響していくだろう。

和食、地方食など、多様な日本食の文化は守られるだろうか

昆布の不漁が、和食、とりわけ関西のだし文化を揺るがす事態に陥っている。昆布の不漁が高騰や良質な昆布の減少を招き、低価格路線のB級グルメの一部では、昆布の出汁として使えない状況も生まれている。また高級和食料理のお店でも、代替材料で同等の味が提供できないかの試行錯誤を行っているという情報も出ていた。

出汁だけでなく、昆布そのものの消費量が全国トップという富山県のような事例もある。関西同様富山県では昆布の採れないが、富山県の食文化に昆布は深く根付いているという。魚介類を昆布締めにするための昆布やとろろ昆布など、多彩な昆布食が特徴だ。北前船の寄港地として栄えたことに加え、明治期に北海道に渡った出稼ぎ者や移住者の多くが昆布生産の従事者になり、郷里に送ることも多かったらしい。

また、北前船で昆布が薩摩藩に渡り、琉球王国を通じて清に送られていたこともあり、琉球宮廷料理にも昆布が使われ、沖縄の食文化に欠かせないものとなっていったようだ。お祝い事の肉料理や汁ものには必ず使うという沖縄では、出汁用の昆布より惣菜用の昆布をよくつかうという。生昆布や刻み昆布、巻き昆布などいろいろな加工食が売られているのも特徴だ。

少し上げただけでも、いわゆる「和食」に限らず、家庭料理や地方の伝統食など、様ざまな日本食の根幹にある昆布は、日本の食文化の要ともいえる存在となっている。その昆布がこのまま減少を続けると日本の食文化の一角が崩れ落ちてしまうことになる。

1982年以降、8月として最も高くなった日本近海の海面水温がもたらすこと

話を北海道の昆布漁と海水温の話に戻そう。

昨年の不漁は前年の2023年の夏の海水温の異常高温にあったと言われている。今年の昆布の生産が少しだけ回復したもは、昨年の夏の海水温が2023年ほど高くならなかったからだとも言われている。

ここで、気象庁の海水温データを見てみよう。

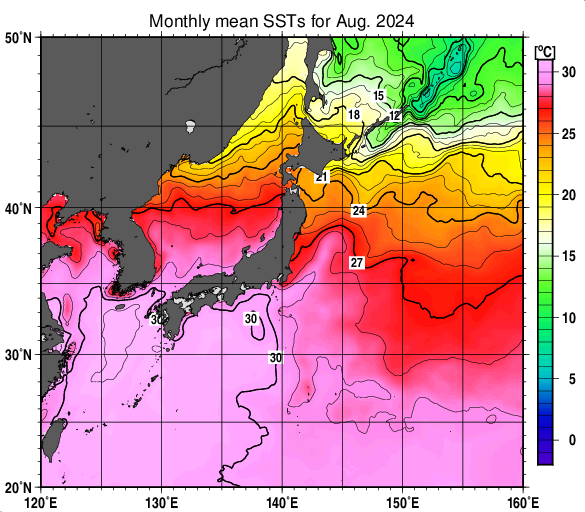

図は、気象庁が提供している海水面音頭の記録をマップ化したものだが、2023年8月の月平均海面水温は、日高沿岸や北海道日本海川沿岸で24℃を示している。

翌年2024年の8月の月平均海面水温は、同じ日高沿岸や北海道日本海川沿岸では21℃となっている。その差平均値で3℃。

それぞれ8月だけの海面水温だけではあるが、この3℃差が、1万トン以下になるかならないかの差を生み出したともいえる。

北海道新聞が北海道漁連に取材をした記事によれば、「24年度産は生育段階だった23年度に猛暑で高水温となる日が続き、弱って根から抜けるなどの被害が目立った。特に釧路、根室地区で影響が大きかった」とある。25年度産については「海水温による生育への影響も少なく、前年に比べれば資源状況も良好」という。

さて、来年2026年度はどうなるだろうか。

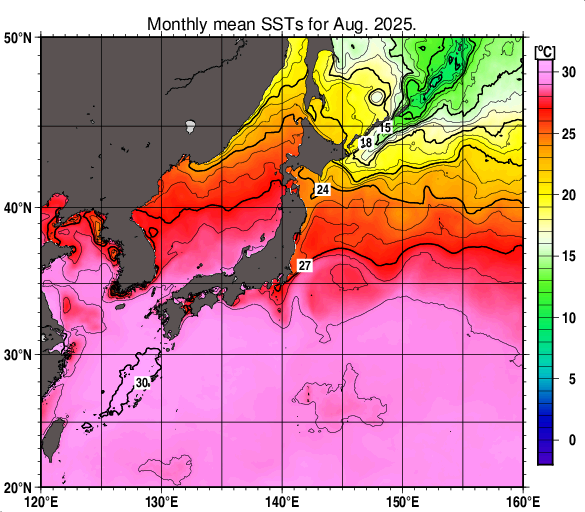

下の図は、2025年8月の月平均海面水温だ。日高沿岸では2023年度と同じく24℃ラインを示しているが、函館から松前沿岸あたりは25℃を示す真っ赤な色で包まれている。この一帯は真昆布の産地で、その多くが関西で消費されている。今年の海水温が示している未来は、ある程度予測がつくのではないか。

ucoの活動をサポートしてください