4つのエリアモデルで考えてみる

大阪市の人口増なのに空き家増という矛盾。

都市のエネルギーが「新築供給」と「都心回廊の表層成長」に偏り、既存の住宅ストックが老朽化したまま放置される構造が定着してしまった。

今回も大阪市の空き家問題を4つのエリアモデルを仮想して分類し、個別に掘り下げて論じることを試みるその3回目。

① 都心部マンション密集エリア

② 郊外戸建ストックエリア

③ 木造密集旧市街地エリア

④ 潜在活用ストックエリア

② 郊外戸建ストックエリアについて論考する。

売れない・貸せない・壊せない―“動かない空き家”

大阪市の空き家問題を語るうえで、都心部の築古マンションと並んで重大なのが、郊外に広がる戸建住宅ストックの停滞である。大阪市は政令指定都市でありながら、昭和の住宅都市としての側面を強く持ち、城東区・東淀川区・住吉区・旭区・鶴見区など、戸建主体の住宅地が広範囲に存在する。これら郊外住宅地は、かつて高度成長期には「新しい生活の場」として大量供給されたが、いまやその多くが老朽化し、世代交代が止まり、空き家へと転じつつある。

その結果、郊外戸建は “売れない・貸せない・壊せない” という三重苦の状態に陥り、都市の中で最も“動かない”ストックとなっている。本稿では、この構造がなぜ大阪で特に深刻なのかを解き明かしたい。

郊外戸建ストックの“厚み”が大阪の特徴

大阪市は全国の政令市と比較しても戸建ストックが多い。「大阪=都心マンション都市」と見られがちだが、実際には長屋・狭小戸建が密集するエリアとともに、戦後に造成された住宅地が市域の広範囲を占めている。

都市としてのダイナミズムは都心に集中するものの、生活圏の基礎となる住宅地は、まだ昭和の構造を引きずっている。

令和5年住宅・土地統計調査を見ると、大阪市の戸建空き家は約37,000戸。そのうち 73.0%が「使用目的のない空き家」 と分類されている。これは、ほぼ完全に放置されている空き家、すなわち「動かない住宅」であることを意味する。

一方、長屋や共同住宅は空き家が多くても賃貸化の余地がある。しかし戸建はそうはいかない。所有者が亡くなれば相続、相続がもつれれば未登記化し、未登記になれば売却も困難。貸そうにも改修コストが高くつき、壊そうにも解体費が捻出できない。こうして戸建は都市の奥底で沈殿していく。

大阪市の郊外住宅地は、まさにこの構造的な沈殿を大量に抱えている。

なぜ“売れない”のか――市場から外れる住宅地

大阪の郊外戸建は市場で敬遠されやすい。理由は単純である。

- 最寄り駅から遠い

- 狭小敷地で車が入らない

- 建物の老朽化が激しい

- 接道条件が悪い

- 近隣がすでに高齢化し、地域魅力が低下

つまり、中古戸建としてのスペックが弱いのである。

また、私自身の感覚でもあるが、大阪人の多くはモビリティ(移動距離範囲)が小さい。阪急を利用している人は梅田まででほぼすべての用事を済ます。南海や近鉄、京阪電鉄圏の難波、天王寺、京橋等にはなかなか行かない。そのくらい行動範囲が狭い。そのためかちょっと駅から離れると人気のないエリアになってしまう。

さらに関西圏では「マンション志向」が強く、若い世代は郊外戸建よりもアクセスの良い中古マンション・新築タワーを選びやすい。結果として、郊外の戸建は買い手がつかず、取得者がいなければ活用もされないまま空き家化する。

ここで問題なのは、評価額が低すぎて売れない物件であっても、建物の解体費用はほぼ同じだという点である。価値は低いのに、負担だけが重い。こうして所有者は身動きが取れなくなる。

“貸せない”理由――最低限の改修ですら重い負担

戸建の賃貸化は、戸建空き家再生の一つの道である。しかし大阪の郊外戸建では、それも難しい。老朽化が進み、耐震性・設備・水回りなどの更新が必要な物件が多いにもかかわらず、改修に数百万円単位がかかる。

貸しても家賃は月6〜8万円程度。投資回収に10年以上かかり、設備更新を考えると採算が取れない。

さらに、設備の老朽化によるトラブルやクレームが生じやすく、貸主側がリスクを嫌って賃貸市場に出さないケースが多い。結果として、戸建は市場から排除され、静かに時間だけが流れる。

“壊せない”理由――解体コストと心理的コスト

大阪市内の戸建解体は80〜150万円が一般的である。狭小地や密集地ではもっと高額になるうえ、近隣との距離が近く、重機が入りにくいため、工期も伸びる。

所有者の多くは高齢で、

- 手続きが煩雑

- 予算がない

- 子ども世代が遠方

という状況が重なり、解体の意思決定が先送りされる。

また、実家を壊す心理的抵抗も大きい。

こうした“解体のハードル”が積み重なり、郊外戸建は空き家化し、その状態が次世代に持ち越されていく。

支援が届かない大阪市の問題

大阪市には空き家解体補助や改修補助の制度があるが、利用件数は驚くほど少ない。理由は明確である。

- 申請条件が厳しい

- 補助額が低い(上限50〜100万円程度)

- 平成期以前のストック量に対して制度規模が小さすぎる

- 所有者の高齢化に対して、支援窓口の伴走力が弱い

さらに、郊外住宅地の空き家は「危険建物」として行政が強権発動できるケースが少ない。

腐朽・破損があっても、生活実害が生じるまでは行政が動かないため、事実上“放置を容認”している状態に近い。

これは、大阪市の空き家問題の本質的な弱点である。

都心部ではマンションが静かに老朽化し、郊外では戸建ストックが動かずに沈殿する。都市空間の新陳代謝がどこでも起きていない。

建築士として感じる「郊外戸建の難しさ」

加えて郊外戸建には、図面だけでは読み取れない“地域の文脈”が強く反映されている。

- 路地の幅が狭い

- 境界が曖昧

- 排水勾配が悪い

- 近隣との距離が近すぎる

- 防犯環境が弱い

といった状況が多く、単純にリフォームすれば住める、という類の問題ではない。

都市機能として“再生価値が低い”ストックが大量に残っていること自体が、大阪市全体の更新を阻む壁となっている。

一級建築士としても活動を行っている私自身であるが、これら大阪市郊外における戸建て住宅ストックエリアに対する方策は、長期ビジョンに基づいた練り強い計画が不可欠であるが、残念ながらビジョンも立てられないままが現状である。

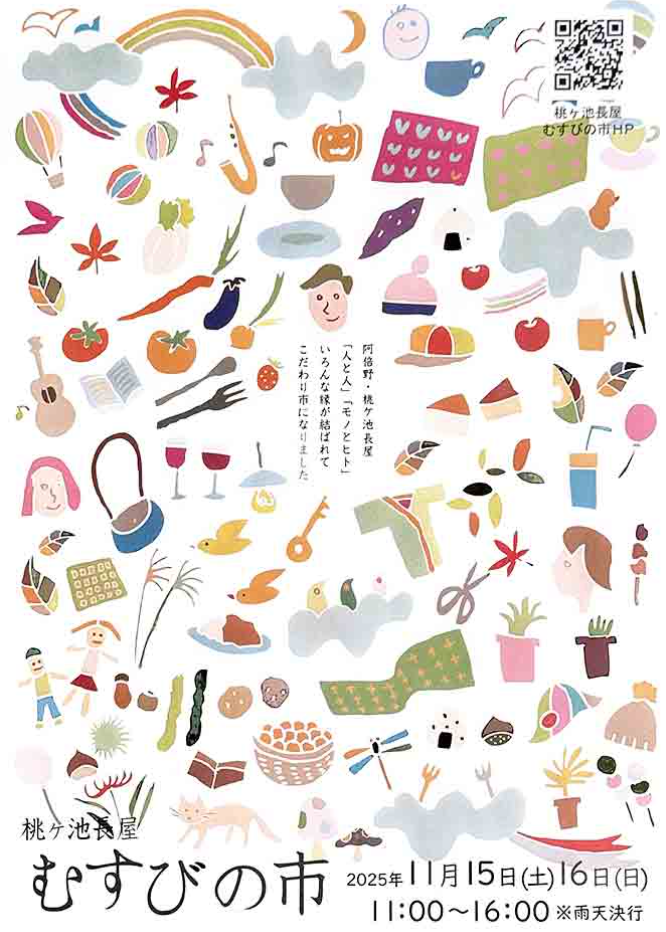

大阪市内では、環状線の外側、蒲生四丁目のがもよんプロジェクト、大正区の一般社団法人 大正・港エリア空き家活用協議会(通称WeCompass)、阿倍野区で長屋改修からの展開でむすびの市等の動きはあるが、行政からサポートされているわけでもなく、地域の方々が思いを形にしている状態だ。

私としては、DIYやリフォームの質を上げていきながら、古くても使いやすいリーズナブルな住まい方暮らし方を小さく細かくでも練強く提案していくしかないと考えている。

がもよんプロジェクト

WeCompass

桃ケ池長屋むすびの市

次回は「木造密集旧市街地(木密市街地)」について

郊外戸建は“動かない空き家”として都市の更新を妨げる存在であるが、より深刻なのは 木造密集市街地(西成区・生野区・東住吉区など) に広がる長屋群である。

そこでは老朽化、所有者不明、密集、狭隘、火災リスクが重層化し、空き家問題が都市リスクと同義になりつつある。

次回は、「都市防災としての空き家」という最重要テーマに踏み込む。

<山口 達也>