東京都の市民参加型予算に見る「都民×行政」の効果

「都民が提案し、都民が選ぶ」東京都の市民参加型予算の取組み

ucoでは、昨年2024年に市民が行政の施策に関与するアプローチを検討するuco講座「進化する自治を構想する」の1つとして、「市民参加型予算から見る市民自治」を実施した。その際に、国内でこれまで紹介した海外の事例と同じようなスタイルで実施している自治体を調査した。そのうちの一つが東京都の「都民による事業提案制度(都民提案)」だ。

東京都が同制度を始めたのは比較的早く2017年度だ。導入に至る経緯は、海外の事例でもよく見られたように首長の施政転換がきっかけとなっている。2016年(平成28)8月に小池百合子知事が誕生。知事は就任後の知事所信表明で、都政運営に対する基本姿勢として「東京大改革」を掲げた。そして、「都政を透明化し、情報を公開し、都民と共に進める都政を実現すること」とした。その改革が進められる中で、職員目安箱*に投じられた職員の意見をきっかけとして、都民の声を予算に直接反映させる仕組みを検討し、2017年度(平成29)に試験的に導入された。

* 職員目安箱とは、職員が抱いている問題意識や提案などの幅広い意見等を職員が知事に直接伝えることができる仕組みで、2017年(平成29)に設置されている。

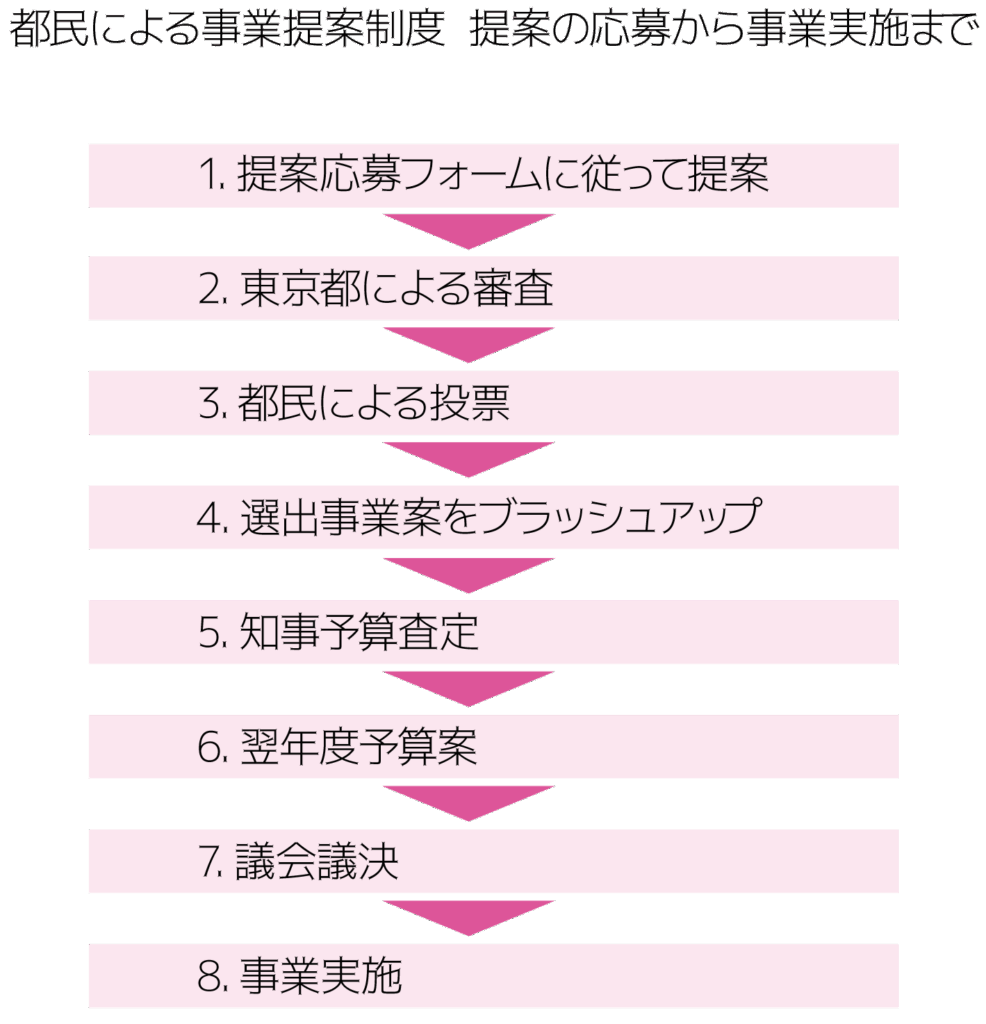

提案の受付から予算化までのプロセスで、都民には「提案」と「投票」という2つの参加方法がある。

●都民による投票を行う事業案については、都において審査により選定。

●選定した提案内容を事業案として決定するプロセスとして、都民による投票を実施

提案の応募から事業実施までは次のような流れだ。

導入に至る制度設計や都民の参加方法などについては、次のような検討がされたという。

特に重要視したポイントとして、

都政の喫緊の課題に繋がる、従来の発想に捉われない新たな視点に基づくアイデア

都民が気軽に事業の提案を行えること

が挙げられた。

都民からの事業提案を募集するということから、当然行政として期待したり、求めたりすることもあるだろう。行政の視点にはない課題を見つけるきっかけになることが期待されているように思われる。

実施方法や制度設計については、フランスのパリ市(2014年導入)とレンヌ市(2015年導入)の2市を参考にしている。いずれも当時として直近の事例だ。

パリ市のしくみはおよそつぎの通り。

(出典:「パリ市における市民参加型予算」(山口まみ 価値総合研究所主任研究員/Best Va I ue vo I. 34 2016)

レンヌ市のしくみはおよそつぎの通り。

(出典:「フランスの都市自治体における参加型予算の実践」(中田晋自 愛知県立大学 外国語学部教授))

制度を通して、市民は行政に参画する機会をどのように捉えたか

東京都の募集内容は次のようになっている。

応募資格

事業テーマは特に設けておらず、幅広く提案を受け付けている。

ただし、都民が提案をしやすいよう、都政の状況等を踏まえた上で、いくつかの分野を例示として記載されている

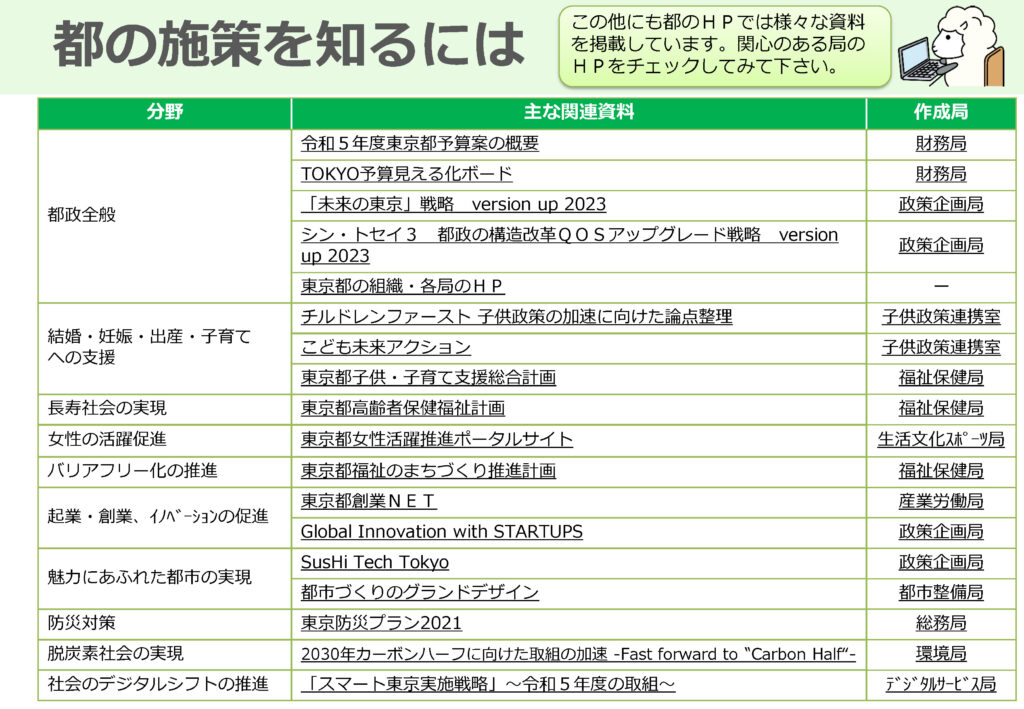

募集にあたっては、実際の都政の事業にはどのようなものがあるのかという参考資料も、各テーマや対象となる部局も提示されている。

また提案の応募や提案の投票については、オンラインでも郵送でも受け付けている。

提案の応募にあたっては、審査対象とならない提案が提示されている。

一方、都民による投票を行う事業案については、審査要領を定めて審査が行われている。こちらは、要件を満たすものとして審査される。

次のアからウまでの全ての要件を満たすものを対象とする。

予算については、総額での上限が定められているわけではなく、「 1事業につき2億円以内のもの」となっている。予算規模についても質問したが、「事業ごとに、都民からの提案趣旨を踏まえ、各局において予算の見積りを実施」との回答だった。都としての上限ではなく各部局の予算作成での調整となっているようだ。

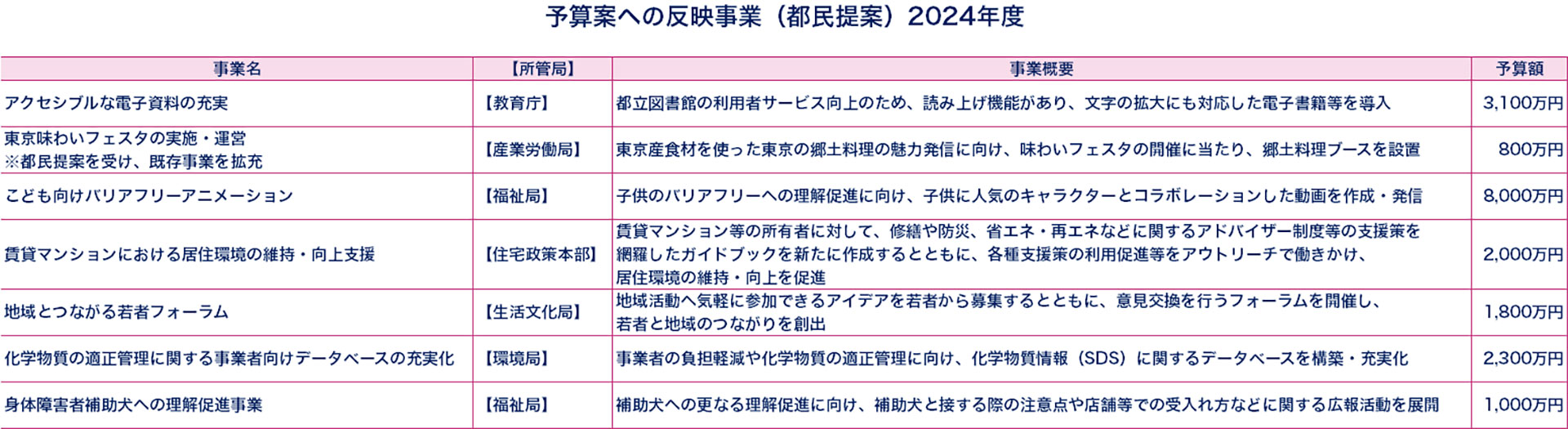

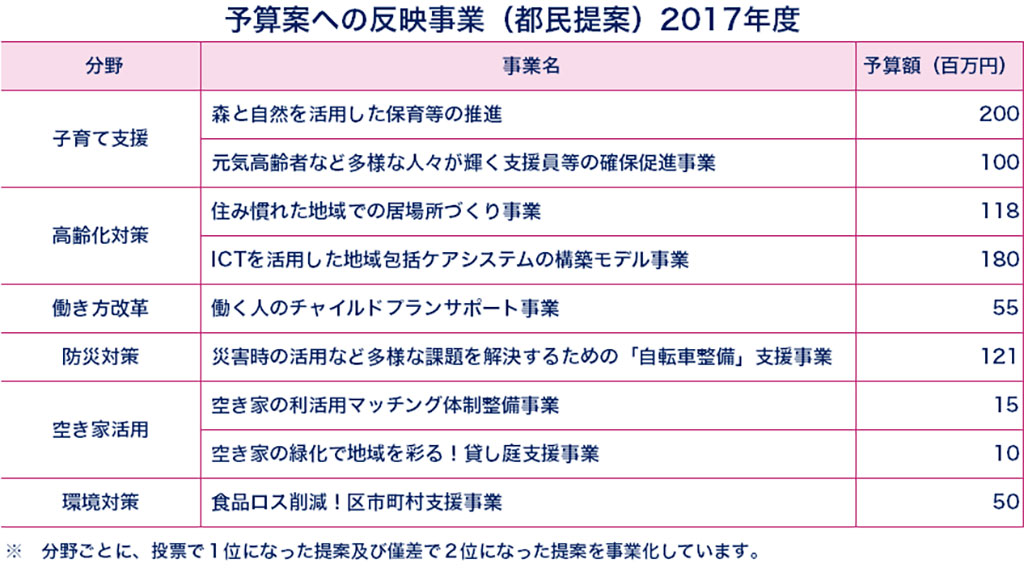

都民からの提案数は下記のようになっており、実際の予算案へ反映事業された事業は別表の通りだ。(平成30年度と令和6年度分)

制度を導入して行政側はどのように受け止めているか。また実際に参加、提案した市民はこの制度をどのようにとらえているだろうか。

「行政側としては、行政にはない新たな知恵と発想を直接都の施策に反映させることができ、都民の身近な視点に根差したニーズを都の政策立案に活用し、都民に還元させるという好循環を実現」できたと考えられている。

また、「市民(都民)側としては、都政に参画する機会を得ることで、地域や政治に興味関心を持つきっかけになるとともに、事業化によりQOSを高めることに繋がる」という回答だった。

直接参加された方にお聞きしたわけではないが、次のような意見があったという。

「都政との距離が一気に縮まった、

「真剣に東京のことを考えるきっかけになった」

「誰にでも社会を変えるチャンスがある」

少なくとも、8年間にわたって継続され、また採択事業も数多くなっていることを考え合わせると、都政に様ざまな意見を持っていたり、都行政の目の届かない課題について考えている市民にとって、有効な制度になっていると考えられる。何よりも最大2億円の事業が行える可能性があるのは、期待感も大きいのではないだろうか。

ucoの活動をサポートしてください