受付数17通、総意見数130件を行政はどう受け止めているのか

以前「大阪市緑の基本計画〈2026〉から考えるパブリックコメント」というコラムで紹介した、「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」に対するパブリックコメントの結果が先週(2025年10月21日)公開された。市が公開した実施結果を見ると、意見の受付数は17通、総意件数130件とある。17通ということは、多く見ても17名の方による意見があったということだと推測される。単純計算だが、一人当たり7~8件の意見が出されたということになる。

この17通を多いと見るか少ないと見るか一概には言えないが、行政としてこのレスポンスに対して何らかの危機感を持つことはないのだろうかと心配になる。パブリック・コメントは年間相当量の案件を行っているのだが、全体的に低調であることが多い。そのことについても一度要因やどうすれば増えるのかなどの問題意識を持つことも必要であると指摘したい。

市民の意見から6か所の修正・追記が行われた

サイトには、「ご意見と本市の考え方」の一覧ファイルと、市民からの意見を増えた修正版の「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」が掲載されている。ざっと目を通したが、実に様様な視点からの意見が寄せられており、審議会で討議された意見を土台として、こうした市民の意見をもって肉付けすれば、より良い計画案になるようにも思える。情報共有とビッグデータ解析などが容易にできるようになったネット社会だからこそ、こうした「集合知」による新しい行政を目指してほしいと思う。

一つのコラム内でこれらすべてを紹介することは目的ではない。今回、市はどのような意見に対して反応し、調整を行ったうえで計画案に盛り込んだのか、その内容について確認してみた。なぜそれが盛り込まれることになったのかについては、改めて確認してみたいと考えている。

修正箇所は全部で5か所。追記個所が1か所となっている。

以下はその6か所の紹介だが、市民からの意見と本市の考え方が一対で表示されているのでそのまま転載する。

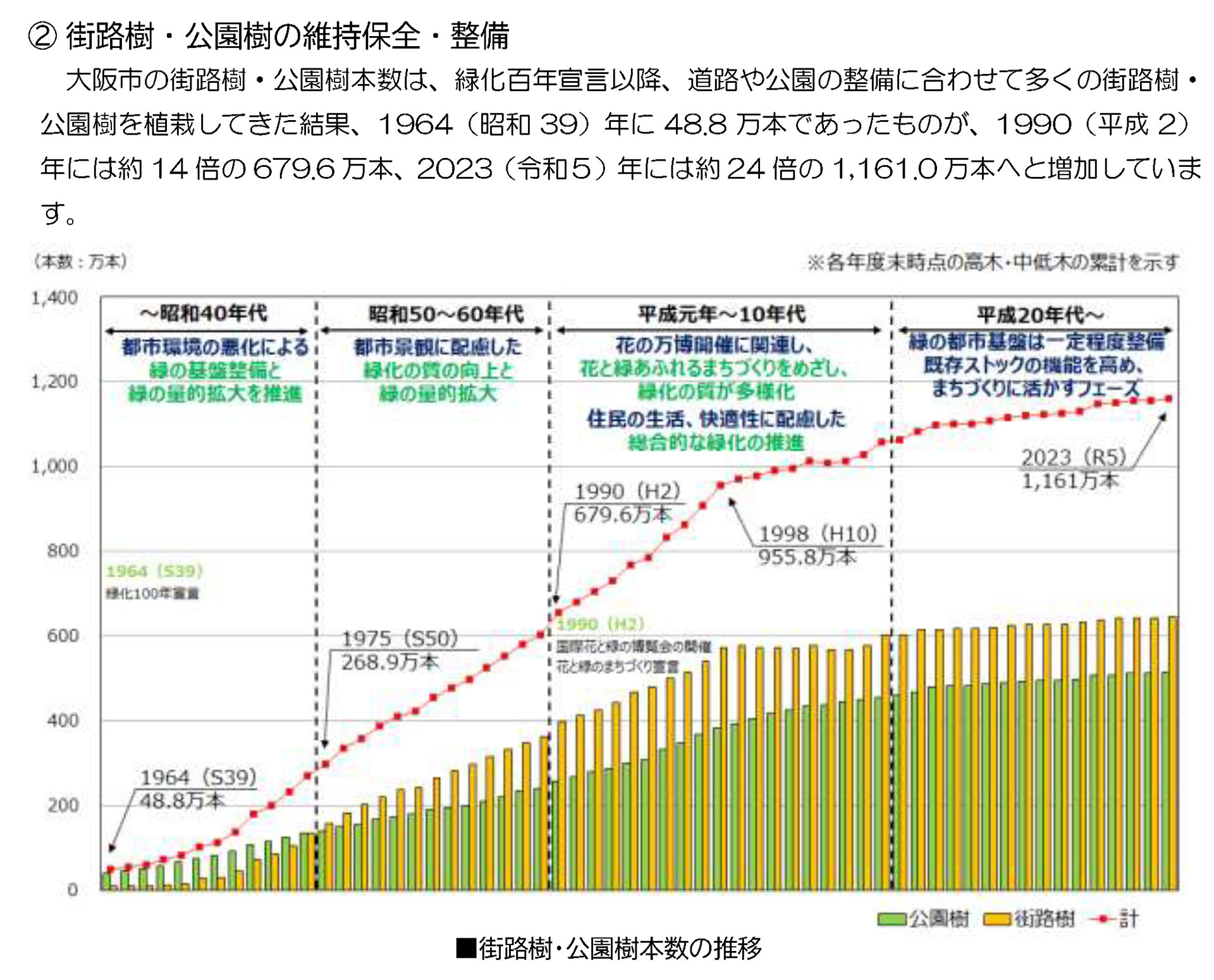

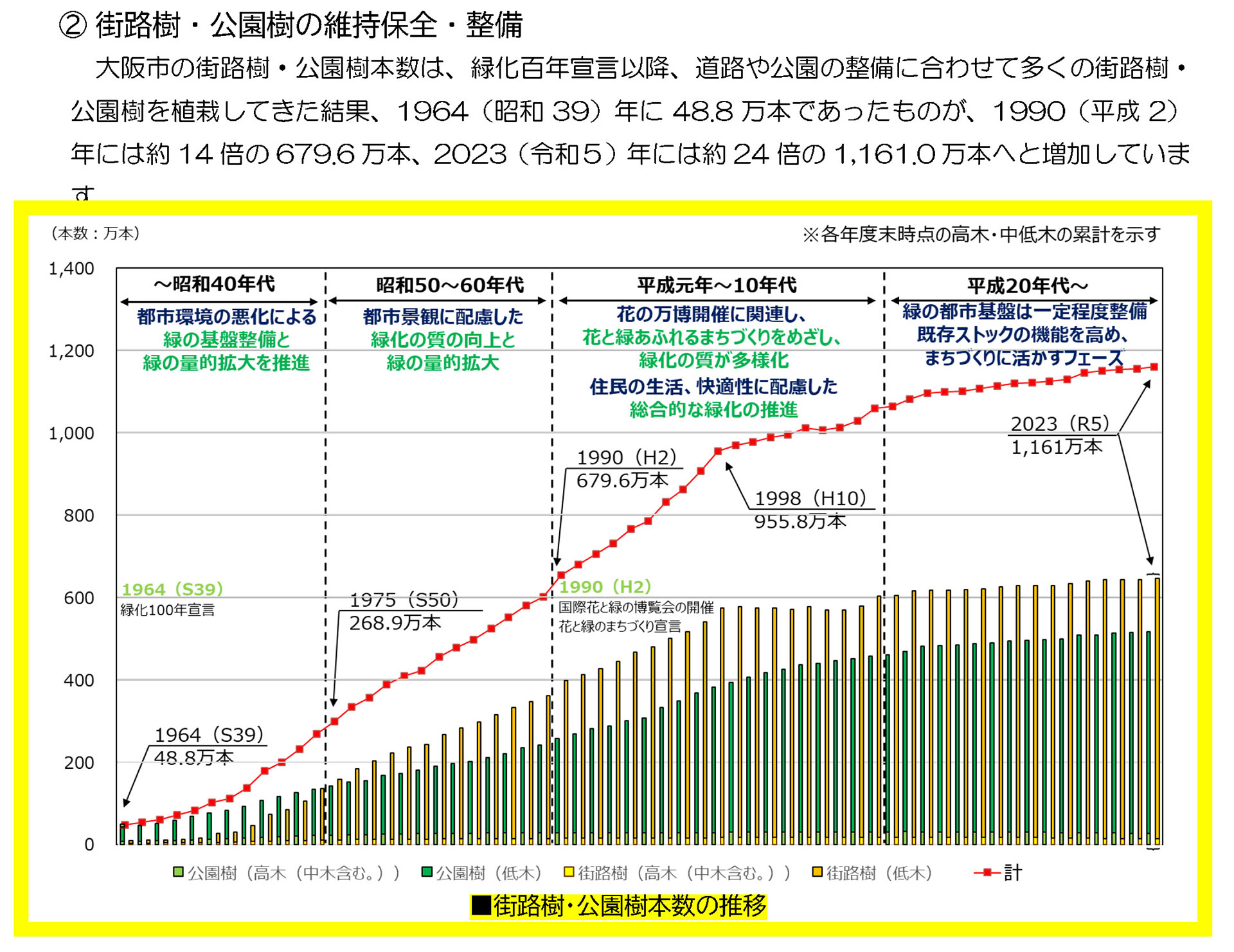

緑化行政の実態を正確に把握できるよう樹木の本数は高木、中木、低木に分けるべき

市民からの意見

大阪市は、以前は街路樹・公園樹の本数については、高中木と低木に分けた本数を公表していました。例えば建設局公園緑化部の2022年の資料「公園樹・街路樹の維持管理について」では、高中木と低木に分けた本数のグラフを公表しました(本当なら高木、中木、低木に分けるべきとは思います)。しかし、p.24の本数のグラフは高木と中低木の合計、つまり3種類の合計のグラフになっています。そして、説明文も「1964年に48.8万本であったものが、2023年には約24倍の1,161.0万本へと増加」となっています。立派な高木を1本伐採して足元に低木(例えばシャリンバイ)を20本植えると本数は20倍になりますが、これを単純に「本数は20倍に増加」と言ってもいいのでしょうか。本数は高木、中木、低木に分けて、大阪市の緑化行政の実態を正確に把握できるようにすべきだと思います。

本市の考え方

本市におきまして、1964(昭和39)年に植え付けた当時からの高木(中木含む)と低木の本数しか記録がないため、高木・中木・低木のそれぞれに区分した本数のグラフにすることはできませんが、ご意見を踏まえ、本計画(案)P24の街路樹と公園樹本数の推移グラフにつきまして、高木(中木含む)と低木の分類を追加するよう改めます。

また、本数の集計方法に関するご意見につきましては、今後の事業実施にあたり、参考とさせていただきます。

大阪市の統計などでは、時々このように以前行っていた指標と異なる指標に変えて、字形を追って確認ができなくなることがある。変更したことも告げず、またその理由についても明らかにしていないので、今回のような指摘があることは好ましいと思う。記載を見ていただくとわかるが、なぜ変更したのかの記載はない。

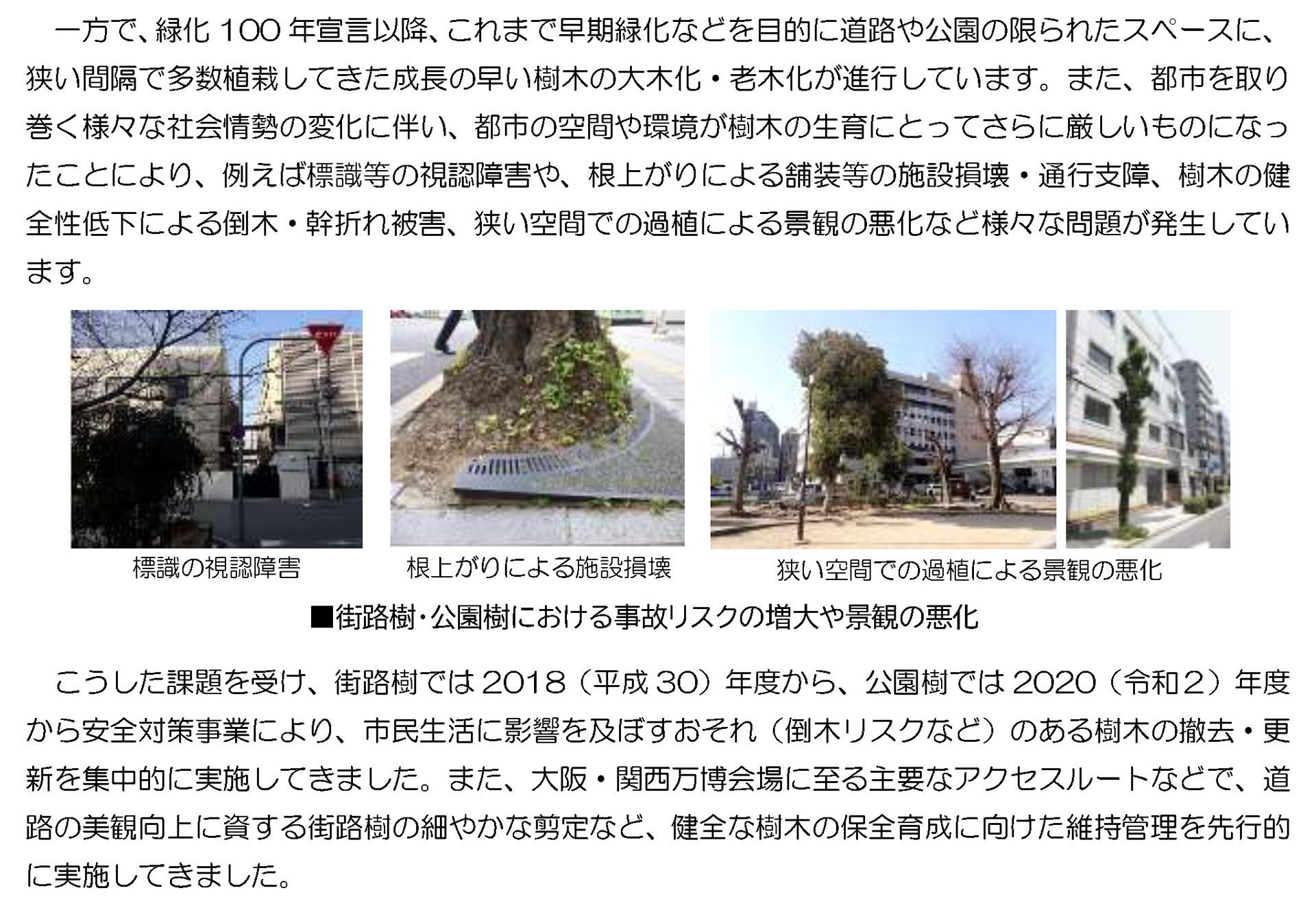

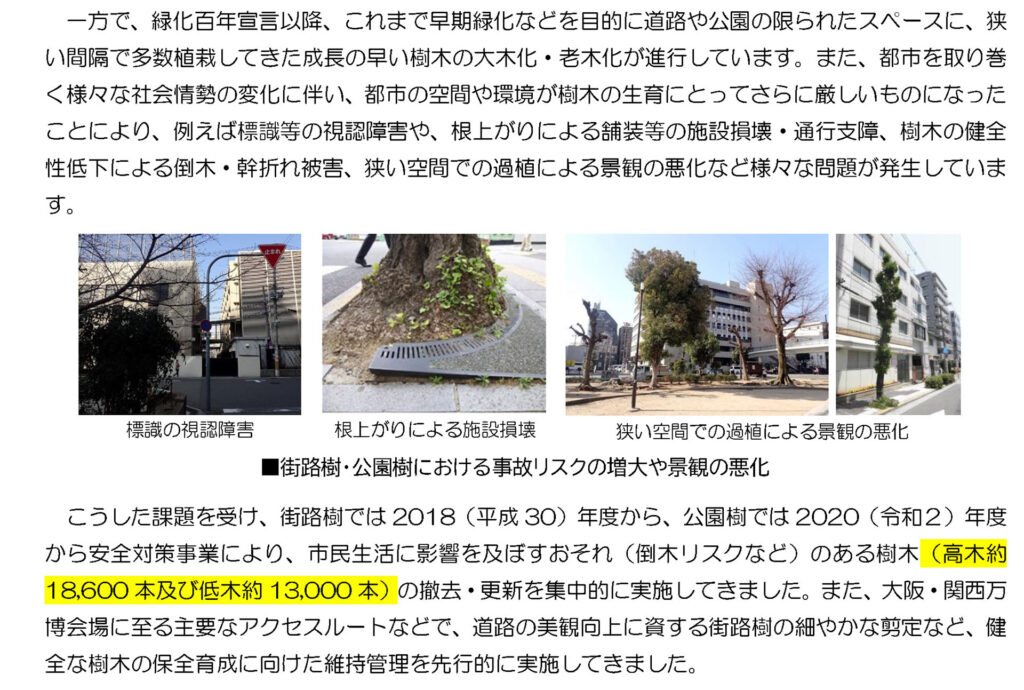

安全対策事業により激減した高木本数について明記すべきではないか

市民からの意見

意見1

「安全対策事業により、市民生活に影響を及ぼすおそれ(倒木リスクなど)のある樹木の撤去・更新を集中的に実施」とありますが、もう少し正確に記載して頂きたいです。先ず、撤去本数:約19,000本が書かれていません。次に、事業目的の「市民生活に影響を及ぼすおそれのある樹木の撤去」は“主”目的ではないでしょうか。市会で緑化課長は「主目的の道路交通の安全性が向上」と答弁され、その後に「限られた財源の有効活用」の話をされました。つまり第二の目的は維持管理費の削減ではないでしょうか。実際、安全性に問題のない樹木まで伐採されました。また、「撤去・更新」と書かれていますが、高木更新率は約16%であり極一部しか植え替えていません。高木本数が激減したことも明記すべきではないでしょうか。

意見2

プロジェクトの柱として、街路樹・公園樹の景観・快適性向上。計画的な保全育成がうたわれています。しかし、現実は、大阪市の施策として、2019年~2024年に、公園樹7000本、街路樹12000本、あわせて19000本の樹が伐採されました。中には、樹木の専門家から「伐る必要がない」と診断された樹木も多く含まれていました。近隣住民が納得できないまま、多くの樹木が伐られました。「景観」が奪われ。「快適性」も奪われました。中には、樹木の保全育成にとって、逆効果を生み出す伐採もありました。19000本の伐採について。大阪市としてはどのように評価・総括されているのでしょうか。総括がないまま、「計画的な保全育成」と謳われても、その言葉を信頼することは、残念ながらできません。19000本の伐採に関するコメントを記述していただきたいと思います。

本市の考え方

安全対策事業では、短期集中的に、街路樹や公園樹の撤去・植え替えを行い、多数のご意見やご指摘がありました。本事業は、市民の安全・安心の確保を目的とし、日常の維持管理では、道路・公園の安全性と快適性を維持できなくなった樹木を対象に撤去・植え替えを行ったものです。本事業の対象となる樹木は、日ごろ樹木管理に携わり、専門的な知識やノウハウを有する公園事務所職員が、生育状況や樹木周辺の影響などを現地で確認し取りまとめた調査結果をもとに選定しており、樹木に起因する施設の損壊や視距阻害、根上りを解消するなど、利用者の安全性は確保できたと考えています。

なお、安全対策事業については、「大阪市街路樹・公園樹マネジメント戦略(案)」において、事業概要等を記載しております。

また、ご意見を踏まえ、本計画(案)P24の安全対策事業に関する記載箇所に、撤去本数を明示いたします。

他の都市計画案で使われているキーワード「風の道」が引き継がれないのはなぜか

市民からの意見

大阪市HP「大阪市におけるヒートアイランド対策について」のページ内には、「風の道」ビジョン〔基本方針〕にふれ、「水と緑に包まれ心地よい風が流れる環境先進都市 大阪」をめざすと記載があります。風の道と緑には密接な環境がありますが、この計画案には「風の道」という言葉が出てきません。

他計画では、例えば、「都市計画区域マスタープラン」の40ページにおいて、「主要幹線道路や主要河川においては、街路樹等の緑化の充実や民有地連携した緑化を進めるなど、みどりのネットワークの形成を推進します。特に、東西方向については海から山へ風を引き込み流すようなみどりの軸を形成します。」との記載があり、現行の「新・大阪市緑の基本計画」の51ページにも「風の道」の確保などの記載が引き継がれなかったのでしょうか。例えば、49ページの模式図には青丸でみずみどりのネットワークが表現されていますが、この模式図に東西方向の矢印を加え海から山へ風を引き込む緑の軸を強調するなど、計画の中で風の道確保の方針を明記して欲しいです。

※pdfで見ると、上記の青丸の凡例の所ははっきりとした青なのですが、地図内に書き込まれている青丸は見えづらいです。改善をお願いします。

本市の考え方

本計画(案)では、P48の将来像を構成する要素における「みどりのネットワーク」の中で、「風の通り道となるみどり」と記載しておりますが、より伝わりやすい表現に改めます。

「より伝わりやすい表現に改め」るとして追記しているのだが、果たして指摘されている糸がこの修正で反映されているようには見えないのだが、どうだろう。都市計画に通底するコンセプトとしての「風の道」の持つ考え方を緑の基本計画としてどう反映させているかを明確にしてほしいという意味ではなかっただろうか?

緑被率の目標が低すぎる、掲げられている指標は適切な水準なのか?

市民からの意見

意見1

本計画では重要視されていないが、都市環境を測る指標として、樹林や草地の土地面積に占める割合「緑被率」がある。世界では緑被率が都市環境の指標として活用されている。

大阪市は、2024年度で緑被率10.4%だと示しているが、国土交通省みどりの政策現状と課題資料によると、1990年から2002年までで緑被率が10.3%から9.5%に減少しているとある。計画は、正確な数値でたてるべきだ。この数値10.3%を世界比較すると、世界主要都市30のランキングで大阪市は27位と情けない結果だ。ちなみに、欧州の主な都市における緑被率は、スペイン・マドリード53%、ドイツ・ベルリン51%、ストックホルム48%、パリ26%と圧倒される景観だ。また、東京都23区の緑被率は平均18.5%、皇居を有する千代田区は23.2%になっている。ところで、本計画では見た目のみどり「緑視率」が、新しい概念として活用されている。その上で、人工林や屋上庭園、壁面緑化など、民間事業者との協働が推奨されている。

この、見た目のみどりも重要な取り組みだが、これこそ、インバウンド向けの都市環境であって、定住する住民のための緑化には、暮らしに密着した子どもたちの遊び場、防災拠点になる無数の公園づくりこそ有用である。そういう政策は本計画には見られない。議論に付してもらいたいと意見する。

意見2

緑被率の目標が「現状以上」というのはあまりにも弱腰で、目標としての意義が乏しいと思います。新たな都市公園での増加も「約0.05%」と非常に小さく、市民が変化を実感できるレベルではありません。

「みどり」を創出するため、さまざまな手立てを考えていることはわかりますが、「緑被率」となると途端に声が小さくなってしまう点は、残念としか言いようがないです。

意見3

掲げられている指標は、はたして適切な水準なのでしょうか。緑被率の目標は、10.7%を基準として、「現状以上」を目標としています。しかし、東京23区を見ても、最高は練馬区の24.1%であり、最低の墨田区でも10.5%です。緑に恵まれた多摩地域ではなく、23区であってもこの水準なのです。大阪のいまの緑被率を大きく改善させる、積極的野心的な目標が必要なのではないでしょうか。とりわけ、この温暖化とヒートアイランド現象の被害を強く被る大阪市にとって必要なのではないでしょうか。

この件についてはこのほか全体で8件の意見が寄せられている。

本市の考え方

本計画(案)では、「緑被率」と「都市公園の市民一人あたり面積」を達成指標として設定しております。

緑被率の目標値は「現状以上」としており、既存のみどりを磨き上げるとともに質の高いみどり空間を新たに創出する取組を着実に進めるためのリーディングプロジェクトを設定し、より充実したみどりを多くの方に実感していただけるよう、これまで以上にみどりの「質」と「量」の向上に取り組むこととしております。

具体的には、市内全域において、計画的な維持管理により健全な樹木の保全育成を行うとともに、「緑の都市魅力を創出するエリア」では、樹木1本1本の樹冠を大きくし緑陰を増やすなど、緑量の充実にも取り組むこととしており、今後、リーディングプロジェクトの指標として、対象路線・公園の緑視率を設定することとしています。

緑視率25%以上で、人はみどりが多いと感じ始めるという研究もあることから、たとえば御堂筋では、緑視率50%を目標値とするなど箇所ごとに目標値を設定し、豊かなみどりを感じられるよう取り組むこととしております。

また、「都市公園の市民一人あたり面積」につきましては、2014(平成26)年度末から2024(令和6)年度末までの過去10 年間での整備実績(約1.6ha/年)を踏まえ、現状以上のスピード(約2.3ha/年)での都市公園整備をめざすこととし、目標値を3.7 ㎡/人として設定しております。

こうした取組を通じて、2035年度までに成果指標である「身近なみどりの満足度」の目標値50%の達成をめざしてまいります。

ご指摘頂きました「現状以上」の考え方につきまして、本計画(案)P61の「緑被率の考え方」の中で、これまで以上にみどりの「質」と「量」の向上に取り組むとの方針が伝わるよう、文言を追記いたします。

8件の意見のうち、緑被率の目標値が低いことや緑が感じられる環境が少ないこと、また公園の一人当たりの面積がpmo事業などで少なくなっていることを指摘されている。大阪市には、緑化事業だけでなくパブリックスペースに対する考え方への指摘であると受け止めてほしい。

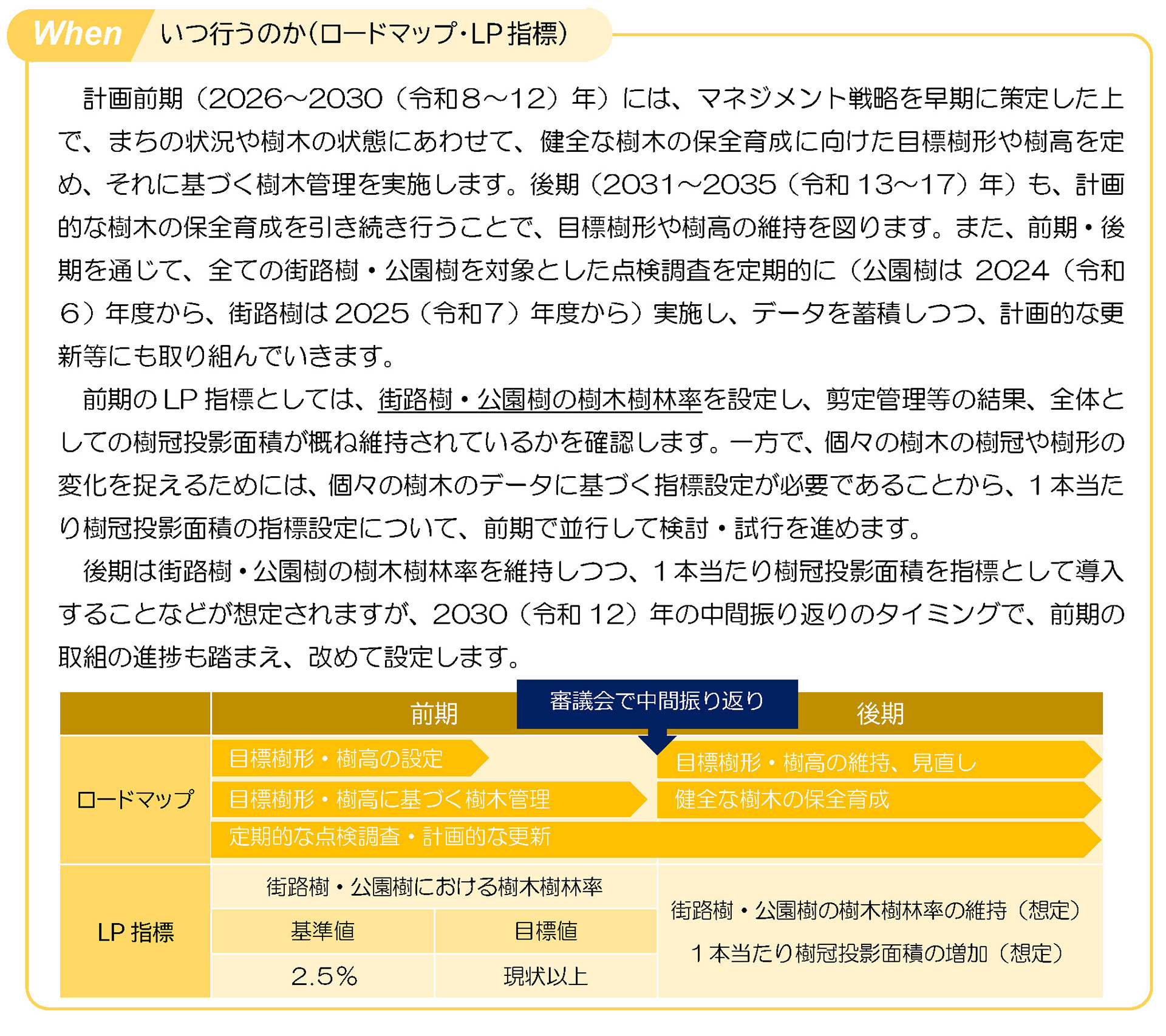

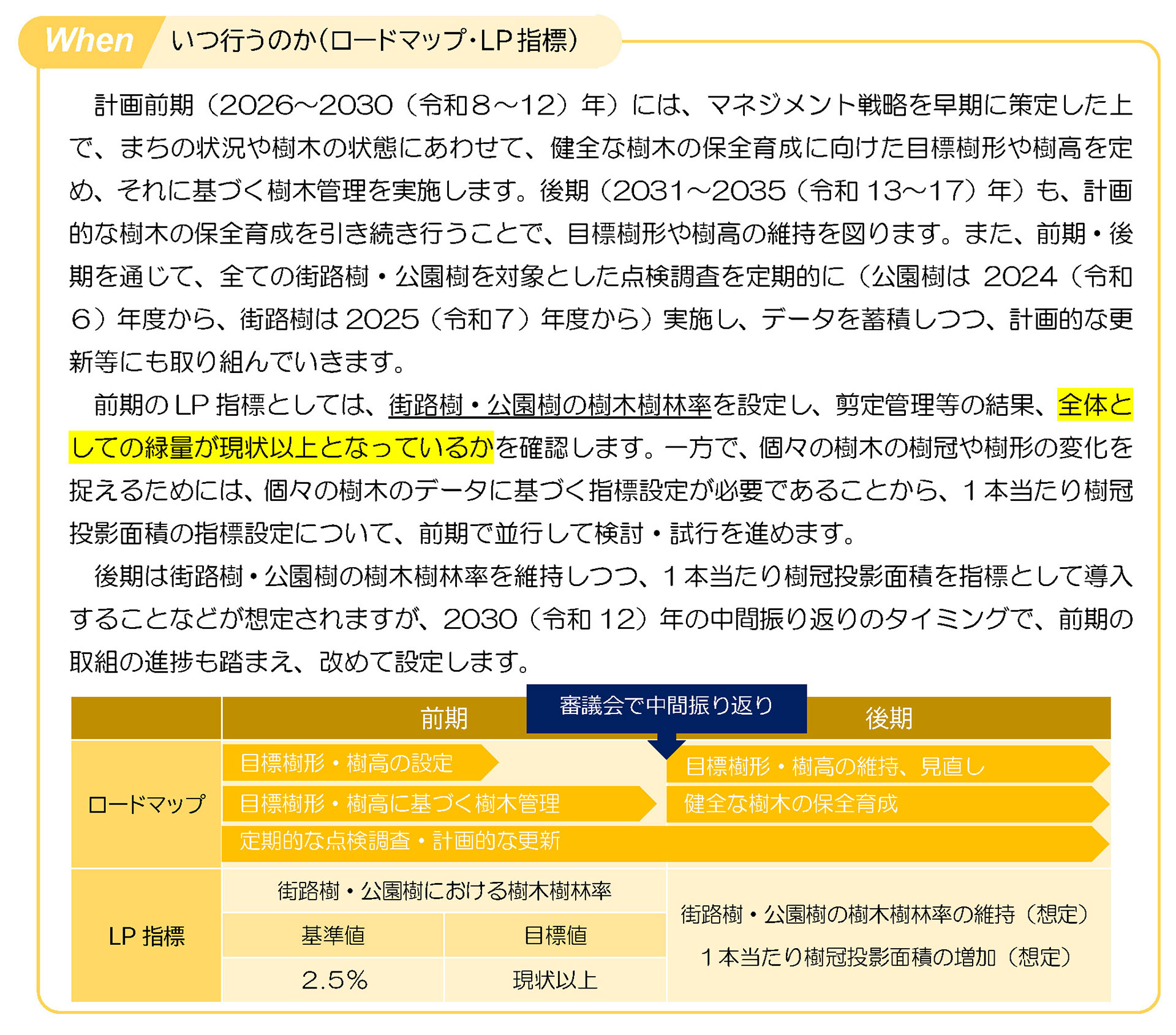

「樹木樹林率」は維持ではなく、プラスを目指した取り組みをして頂きたい

市民からの意見

「樹木樹林率」は「剪定管理の結果、市全体としての樹冠投影面積が概ね維持されているかを確認」するために用いると記載されている点は残念です。維持ではなく、微増でも、プラスを目指した取り組みを目指して頂きたいです。

本市の考え方

ご意見にありますとおり、樹木樹林率については、緑量の現状以上をめざすための指標としておりましたので、記載内容を「全体としての樹冠投影面積が概ね維持されているか」から「全体としての緑量が現状以上となっているか」に改めさせていただきます。

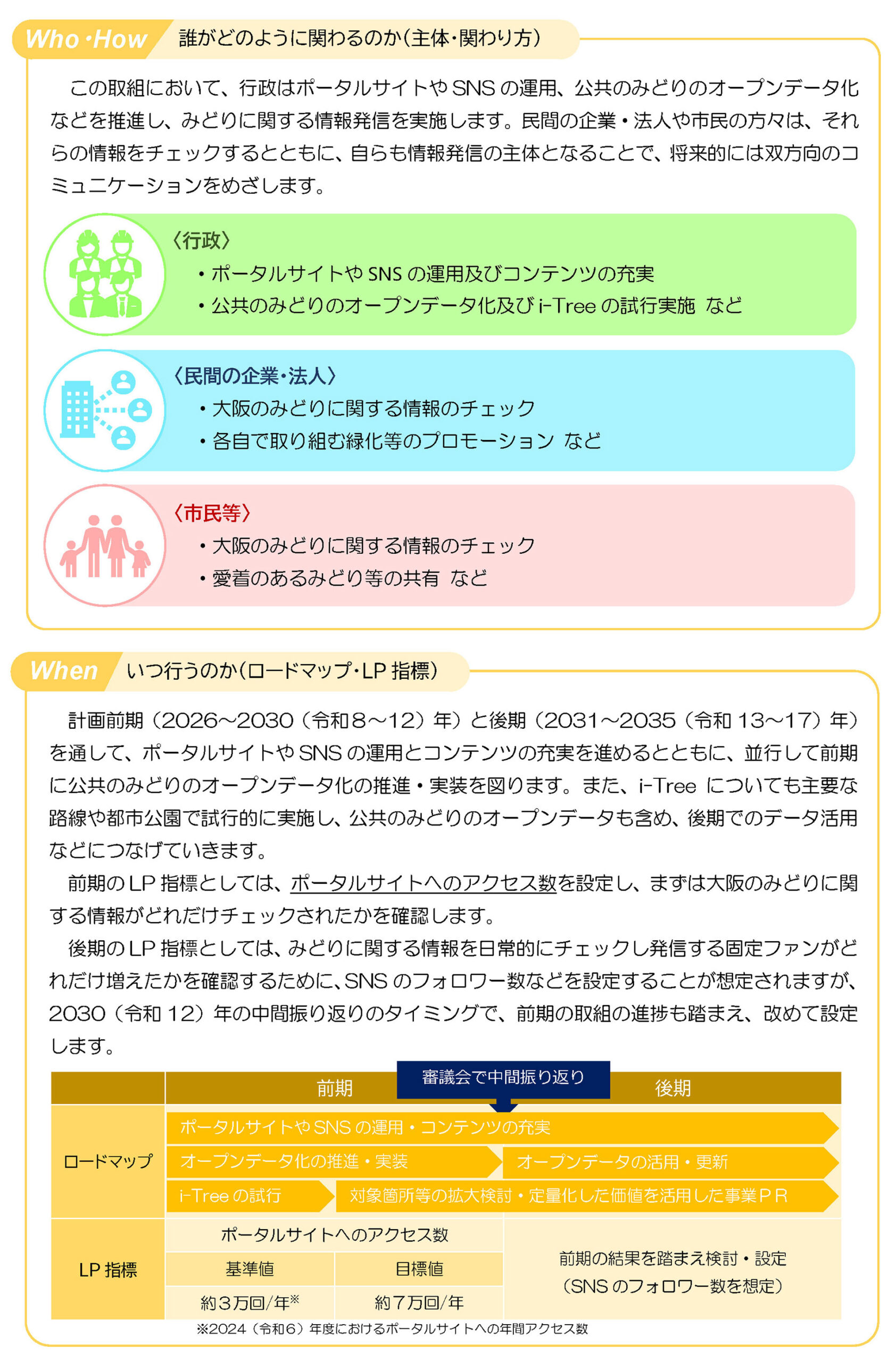

情報の発信・共有ではアカウント名やURL、QR の掲載を検討ください

市民からの意見

SNS は名称だけでなくアカウント名やURL、QR を記載した方がわかりよいので掲載を検討ください。

注:計画案の中の「第4章 みどりのまちづくりに向けた取組」の中に【(1)-D】 多様なツールを活用したみどりの情報共有・発信」ということが記載されていた。

以前の計画案では、そうした実施内容として「●大阪のみどりに関するポータルサイトやSNS を活用した情報の発信・共有」という記載がされていただけだった。

本市の考え方

本市が運営しているポータルサイトやSNSにつきましては、すぐにアクセスできるよう、P81や巻末にQRコード等を追記するよう改めます。

これなどは、計画案を仕上げることばかりに目が行き、市民の利活用について目が行き届かなくなっているということだと思われる。掲載するのが当たり前なので、行政の方には「忘れないでね」と言っておきたい。

市民から出されている意見の全体からすれば、今回行われた修正はほんのわずかでしかない。

気が付かれた方もおられると思うが、「本市の考え方」の末尾には次のような文章が慣用句として記載されている。

「ご意見につきましては、今後の事業実施にあたり、参考とさせていただきます。」

「ご意見は、担当部署に共有するとともに、今後の取組の参考とさせていただきます。」

意見にに対する考え方につける慣用句としてだけでなく、実際に自供の振興に合わせて、できることから随時検討、実施に向かってもらいたいと思う

ucoの活動をサポートしてください