今後10年間の大阪市の緑化行政について市民の意見を求める

この7月7日から8月7日の期間、大阪市では「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」に対するパブリックコメントを募集している。

大阪市によるパブリックコメント解説

パブリック・コメント手続とは、大阪市がこれから策定しようとしている各施策分野の基本的な計画等の策定過程において、案の段階で広く市民のみなさまに公表し、ご意見をお寄せいただき、お寄せいただいたご意見についてとりまとめたうえで本市の考え方を公表するとともに、有益なご意見を考慮して本市の意思決定を行うことをいいます。

この手続により、大阪市は、透明で開かれた市政を推進し、市民のみなさまの多様なご意見を積極的に市政に反映させるとともに、市民のみなさまへの説明責任を果たします。

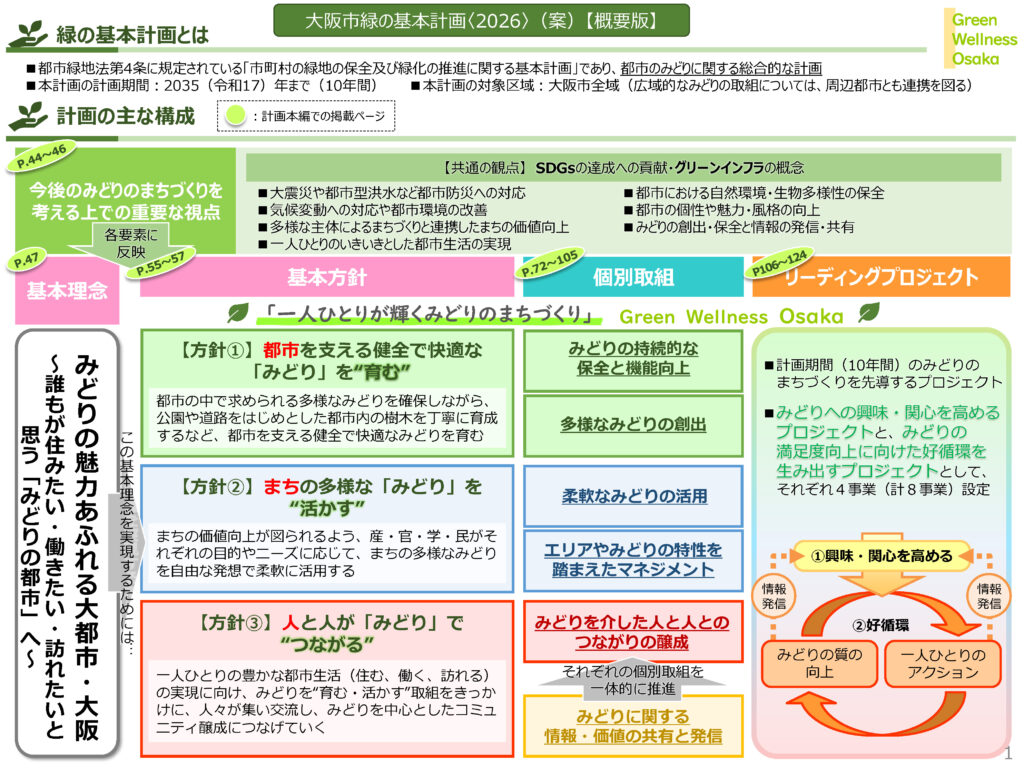

緑の基本計画とは、大まかにいえば大阪市の緑化政策の基本となる事業計画。大阪市では、2013(平成25)年に「新・大阪市緑の基本計画」として大阪市の緑化の将来像を策定した。この計画のコンセプトとしているのが「みどりの魅力あふれる大都市・大阪~だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う“みどりの都市”へ」となっており、この目的達成に向けこれまでさまざまな緑化事業が進められてきた。この計画は2025(令和7)年までを計画期間として行われてきたもので、2026年からは新たな計画を策定し実行することになる。そのため昨年来(2024年)、13名の審議委員によるみどりのまちづくり審議会が行われ、「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」がまとまった。この計画案に対して、市民の意見を求めるのが現在募集中のパブリックコメントというわけだ。

大阪市の募集サイトをご覧いただければわかるが、募集に当たっては、「本計画案について、市民の皆様から幅広くご意見をいただき、いただいたご意見を参考にしながら、「大阪市緑の基本計画〈2026〉」の策定に取り組んでまいりたいと考えております。」とある。

大阪市は、「市民の意見を参考にしながら計画の策定に取り組みたい」という。だが、来年度の予算の概要はこの12月に審議される。審議会は専門家を含む委員がおよそ1年間をかけて大阪市の担当者と複数回重ねてきている。こうした状況の中、市民からの意見を集約し、それを計画に反映させることが可能なのか、という点である。審議会はもう終了しており、実施まで開かれることはない。現実には、市民の提示した意見を参考にしながら計画の策定に取り組むということは不可能なのではないか。パブリックコメントの意見集約後に臨時で審議会を開くような予定でもあるのだろうか。

儀式としてのパブリックコメントに進化を求める

パブリックコメントは、市民に開かれた行政の公的な意見表明の仕組みだ。行政が言う「透明性の向上」と「行政運営の公正さの確保」、「国民の権利利益の保護」に役立てるために実施するものだが、多くの場合、形骸化していると言わざるを得ない。特に大規模な開発計画などの場合、アリバイづくりとして実施されているという意見もよく聞かれる。そのため公募数が少なかったり、その一方で組織的な応募が見られたりもする。行政に対する信頼性を阻害するような運用は、かえって不信感を招き、市民と行政の対立を助長してしまうことになってしまう。それは市民、行政どちらにとっても不幸でしかない。

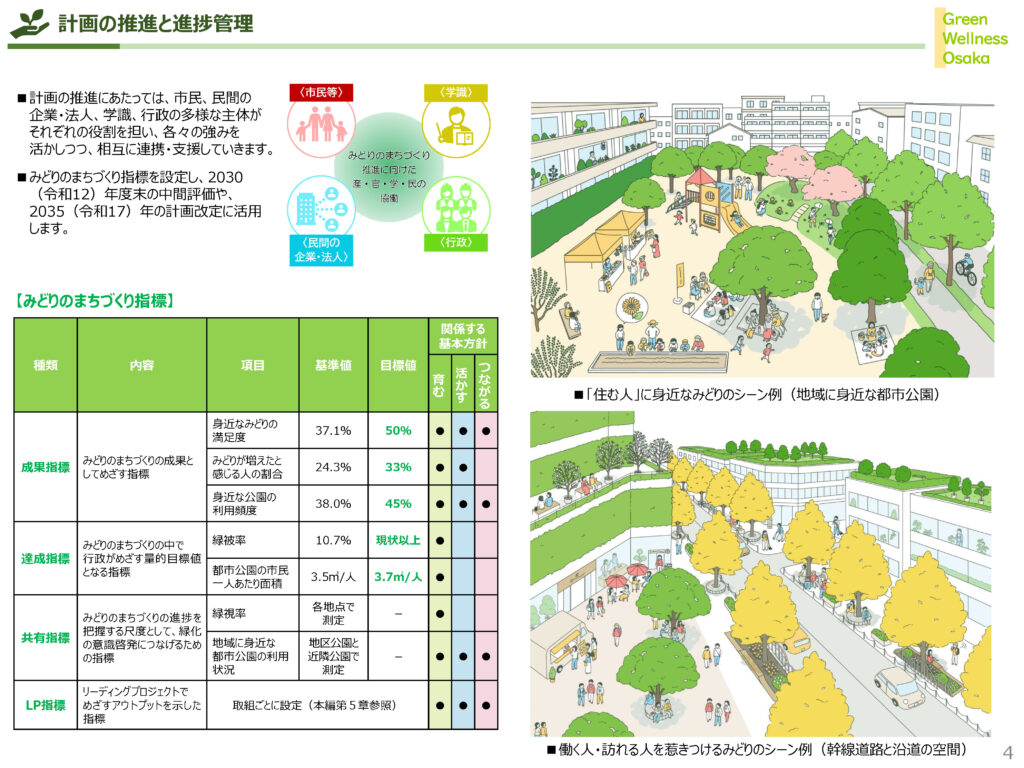

「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」では、総論としてはある意味よく練られていると思うし、過去の審議会で審議員からの意見が反映されている部分も見受けられる。だが、緑化における「緑被率」に芝生が含まれていたり、樹木の枝や葉が覆っている部分が占めるを示す「樹冠被覆率」については言及がなかったり、具体的な数値目標が示されていなかったりするなど、掲げている基本方針や目的を実現させる具体的施策には多くの疑問がある。ほんとうに実現できるのか、と不安になる。

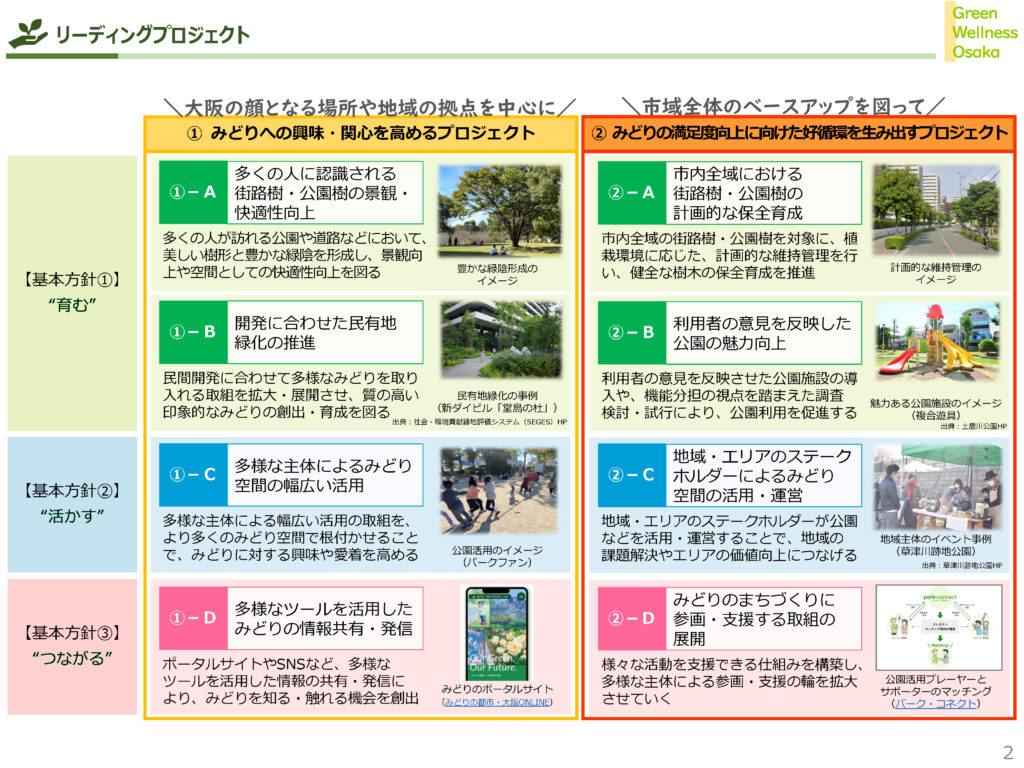

参考までに「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」概要をそのまま掲載するので興味のある方はぜひパブリックコメントを提出してほしい。

概要版pdfダウンロード

大阪市のサイトは以下の通り。

「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」にかかるパブリック・コメントを実施します

また、大阪市の緑化行政をウォッチしsnsなどでも発信されているシーダー関西さんが「大阪市緑の基本計画〈2026〉(案)」のパブリックコメントの書き方や参考意見、そしてその重要性について書かれています。こちらもご参考ください。

シーダー関西 澪っチャーNOTE

ucoの活動をサポートしてください