自治における「政治」と「行政」の境界とは

そもそも「政治」と「行政」はどのように異なるのか。この問いは、自治を考える上での基本である。政治は価値の分配をめぐる意思決定であり、行政はその決定を実施する機構である。つまり、政治は「何をするか」を決め、行政は「どのようにするか」を担う。しかし、現実にはこの区分が曖昧にされることが多く、とりわけ地方自治体においては、市長や知事といった「首長」が両者を一手に引き受けているように見えることがある。

この混同は、単に役割の理解不足によるものではない。制度上の構造、または市民の側の無関心や誤認が複合的に影響している。

混同がもたらす不透明さ

政治と行政が混同されたとき、何が問題となるのか。それは意思決定の責任所在が不明確になることである。行政の失敗が、あたかも政治の失敗とされ、逆に政治的意図のある施策が「単なる行政運営」として処理されてしまう。そうなると、本来のチェック機能が形骸化する。議会の監視も、市民の評価も、適切に作用しなくなる。

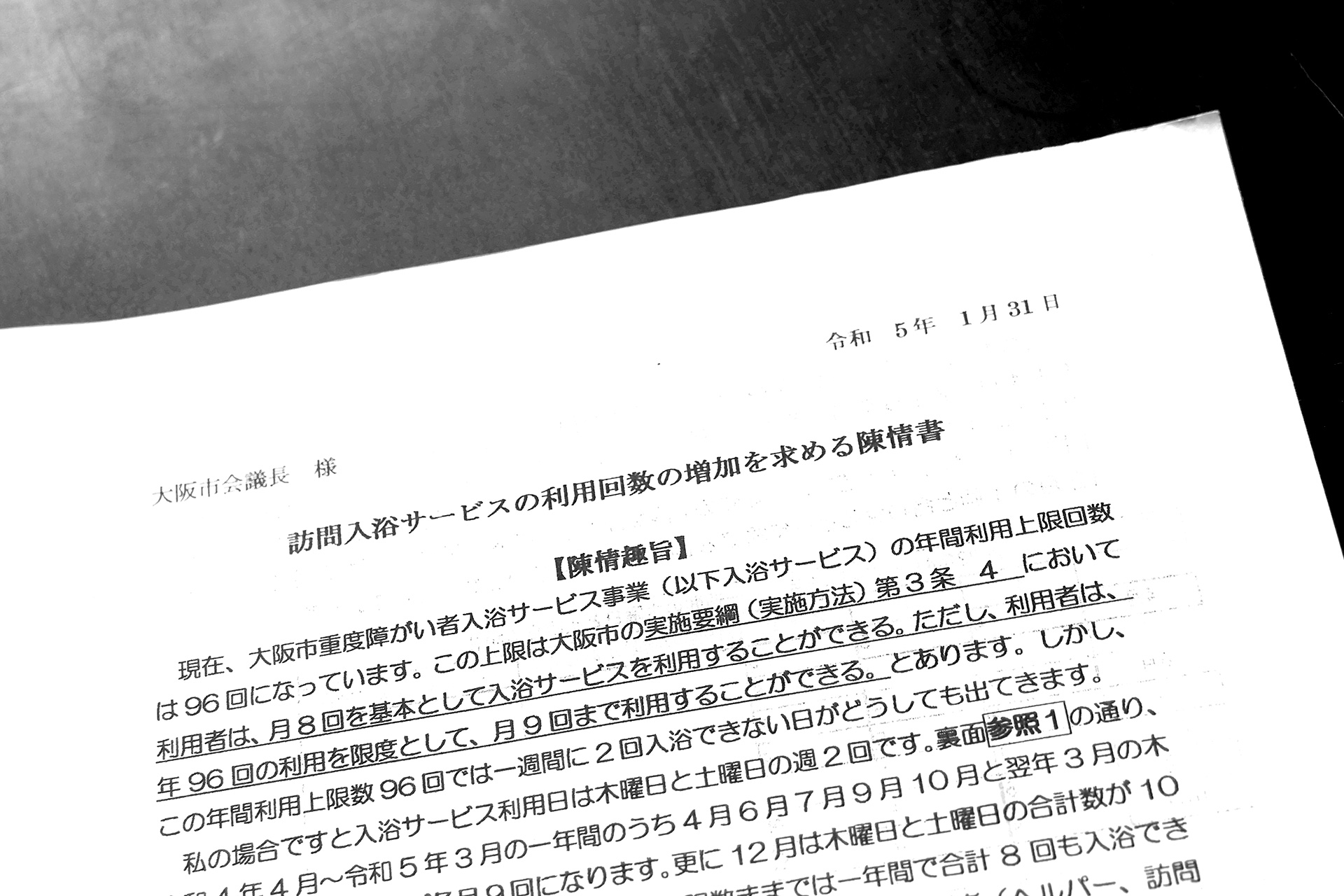

特に大阪市のような大都市では、その影響が市域を超え、府との関係にも波及する。維新政治の台頭と「都構想」などの政策が象徴するように、政治的アジェンダが行政手続きと不可分に結びつき、その是非を議論する空間すら見えにくくなる。こうした状況で、市民は何を基準に判断すればよいのだろうか。

大阪市政で見える構造的な問題

大阪市政は、全国的にも特異な自治体運営の例として注目されてきた。府と市の二重行政という構図が長年にわたり議論され、「改革」の名のもとに統合や民営化が進められてきた。その過程で、政治的主導による大胆な政策転換が評価される一方で、行政の持続可能性や住民との対話が置き去りにされる場面も多かった。

たとえば、住吉市民病院の廃止問題や、こども園の統廃合、さらには市営地下鉄・バスの民営化など、個々の施策には行政判断の側面があると同時に、強い政治的意図が働いていた。だが、これらが「市民の選択」によって正当化されたと主張されるとき、それは本当に行政に求められる説明責任の放棄ではなかったか。市政を「経営」として捉える視点の背後には、市民が政治判断を委ねられたままにする危うさが潜んでいる。

住民の視点から再定義する自治のあり方

では、こうした混同を解消するために、私たち住民は何をするべきか。まず必要なのは、政治と行政の「線引き」を再確認することである。行政に求められるのは中立性と説明責任であり、政治に求められるのは対立を伴う意思形成と決断である。市民として、その違いを認識した上で、各判断のどこに「政治性」があるのかを見極める視点が不可欠である。

また、自治体における「政策評価」や「パブリックコメント」などの制度が、どれほど住民に開かれたものであるかを見直すことも重要だ。単なる制度的形式ではなく、実質的な意見の吸い上げと反映があるのか。その仕組みが民主的であるかを、私たちは不断に点検しなければならない。

私たちはどう向き合えばよいのか

政治と行政の混同を解消するには、「知ること」と「関わること」が出発点である。たとえすべての政策に詳しくなれなくても、自分の生活に直結するテーマから関心を持ち、情報を精査し、声を上げることは可能である。

大阪市政がこれまで提示してきた数々の問いに、私たちは受け身で応じてきたのではなかったか。説明責任を果たさない政治、検証されない行政、それを許してきたのは誰か。いま問われているのは、私たち自身の自治意識なのかもしれない。

大阪という大都市が抱える複雑な課題を前に、「誰が悪い」と指をさすだけでは変わらない。むしろ、混同を解きほぐし、主権者としての役割を再確認することがスタートラインとなる。