レポート

レポート 市民の財産権、教育自治を奪う行政の裏切り-5

教育的必要性の議論が欠如した市立高校の府移管(上)政治的目的による教育政策の歪曲大阪市立高校財産無償譲渡事件については、これまでの裁判の経過や議会の議決のあり方、また採決を行った議員の「何を議決したのか」という受け取り方などについてレポート...

レポート

レポート  コラム

コラム  市民と市政

市民と市政  コラム

コラム  大阪市地方自治の現在地

大阪市地方自治の現在地  コラム

コラム  進化する自治 vision50

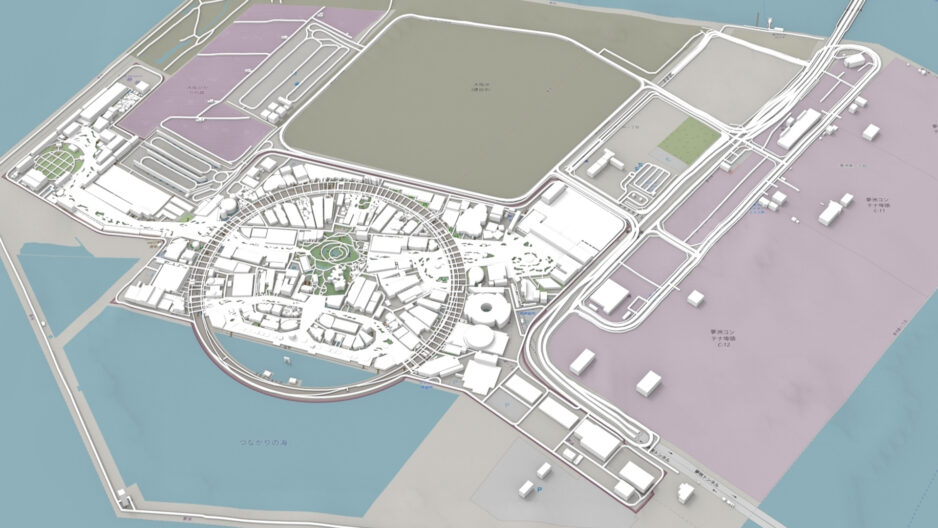

進化する自治 vision50  再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  コラム

コラム