神話にまつわる伝承を現代に再現する「にんやか田邊」の人々

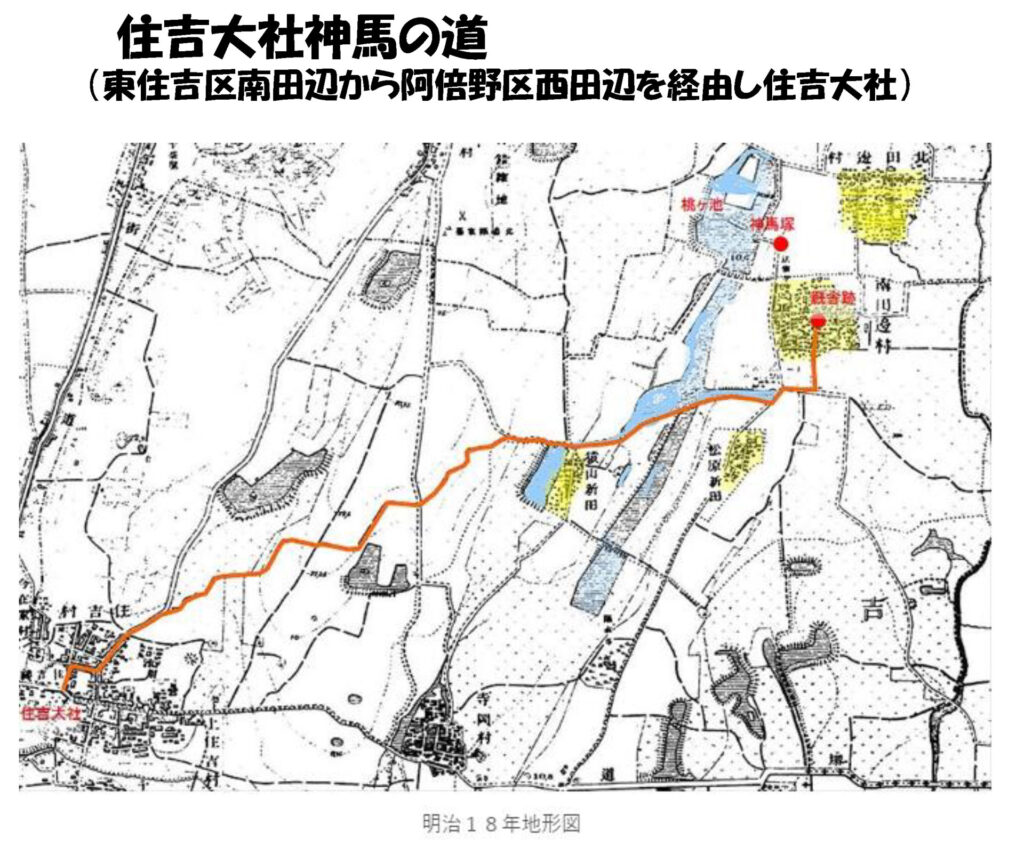

古代難波の宮からその名が残る田邊郷に、神馬(しんめ)が往来したと伝わる御馬道(おんまみち)があった。田邊郷は、およそ現在の東住吉区と阿倍野区の一部(桃ヶ池町、長池町)を含むエリアで、大阪市内でも長い歴史を残す地域だ。この田邊郷の歴史を紐解き、町おこしの一環としてイベントや伝統野菜の育成など、様ざまな活動をされている「にんやか田邊」。大阪の伝統野菜として「田辺大根」はよく知られているが、にんやか田辺はこの田辺大根の育成を行ったり、田辺大根品評会といったPRイベントを行ってもいる。そうした催しの一つとして行われている「神馬の道再現ウォーク」に参加した。

初詣や七五三などで多くの人が参拝する住吉大社。田邊郷の西に位置し、摂津国一宮であり、全国の住吉神社の総本社でもある日本を代表する神社だ。田邊郷に伝わる神馬は、この住吉大社の白馬にまつわる物語の主人公である。

神馬とは、神様が人間の世界へやって来るときに乗る馬とされており、神馬を見ると邪気を祓い、その年の無病息災につながると伝えられている。古来より生きた馬を奉納することが行われており、現在も全国で14社の神社に神馬がいると聞く。中でも住吉大社の神馬はたてがみも尻尾も白毛で、赤い目を持つ希少な馬とのこと。

時は神功皇后の世まで遡る。第14代天皇・仲哀天皇の皇后で、仲哀天皇が崩御ののち息子の応神天皇が即位するまで摂政として約70年間統治したとされる神話の皇后。神功皇后が朝鮮出征(三韓征伐)の折、現地で見つけた素晴らしい白馬を連れ帰り、住吉大社の神馬とした。ある日行方不明になり、探したところ田邊にいるところを発見された。その時、「この神馬は田邊の地が田邊を気に入っているようだ」とらえられ、以来田邊の人々が馬の世話を仰せつかったと伝わる。現在残る神馬塚の由緒書きによると、舎人(とねり)*の橘氏が代々の神馬の養育をしたとされている。

神馬の御厩や神馬塚は北と南にそれぞれ2か所あったが、現在は北の神馬塚のみが残されている。神馬塚は、神馬がなくなった際に埋葬し祀った場所で、歴代の神馬が祀られているいう。

その後、住吉大社の神馬は田邊で飼育され、舎人の橘氏が朝夕田邊から住吉大社に通うといったことが日常行われるようになった。この伝承に由来する行事は戦前まで行われており、毎朝田邊から住吉大社に行き、夕刻に田邊に戻った。北の厩舎は昭和30年代まで残されていたという。この神馬の通った道を御馬道と言われ、現在「神馬の道再現ウォーク」として再現されるに至っている。

舎人

皇族や貴族に仕え、警備や雑用などに従事していた下級官吏

30名ほどの参加者とともに御馬道を行く

「神馬の道再現ウォーク」は毎年11月23日、新嘗祭にあわせて実施されている。

神馬の道は、現在の山坂1丁目にある法楽寺から住吉大社まで約4.8kmの道のり。

法楽寺は、地域では田辺不動尊と呼ばれる田邊の地で親しみ深い真言宗の古刹。平安時代末期の武将、平重盛(1138~1179年)が建立したとされる。

この法楽寺に集合し、にんやか田邊の松原恵子会長から神馬の道ウォークにまつわる伝説を聞いたのちに出発する。つかわされる神馬は、本物に代わり神馬に見立てた木馬の御輿。

◀にんやか田邊の松原恵子会長(左)と吉村直樹事務局長(右)

神馬の道ウォークは、2009年(平成21)に第1回が行われ、今年で17年目。コロナ禍のお休みをまたいで第15回目の開催だ。

この日は、代々神馬の飼育をされていた橘氏の末裔の方も来ておられ、6歳前後のころ、親に連れられ住吉大社から田辺までの道のりを歩いた記憶を語られていた。

実際の御馬道とは少々異なるが、北田辺にある「神馬塚」に立ち寄り由来を聞く。

田邊郷の氏神である山阪神社に立ち寄りお祓いを受ける。

山阪神社は田辺神社ともいわれ、渡来系氏族の田辺氏が自らの祖先神を祀ったとされている。地名の田辺もこの田辺氏に由来するとされている。住吉大社からも大変重視されており、古くより特別な関係にあったとされている。

あびこ筋を西に渡り約2時間、住吉大社に到着。神楽殿にて奉納を伝えお祓いを受ける。

禰宜の衣装をまとった「にんやか田邊」事務局長の吉村直樹氏によれば、田邊の歴史にまつわる伝承を現代に再現することで、地域のことを知ってもらい、語り継いでいきたいという思いで始めたとのこと。先に紹介したように、にんやか田邊では田辺大根の栽培やPRイベントはもちろん、第二次世界大戦時に米軍が原爆の模擬爆弾の投下したことなどを伝える活動もされている。

田邊郷という古い歴史のある町だからということはもちろんあるだろう。松原会長や吉村事務局長はじめ、田辺で生まれ育ち、暮らしている方が多くかかわっておられることもあろう。されど、過去の歴史を掘り起こし、目に見える形で伝統や伝承を伝えていくことは並々ならぬ努力があることがわかる。これらの催事を毎年、毎年行っていくこと、年輪を積み重ねるような活動にこそ、もっと光が当てられれば良いのにと思う。

ucoの活動をサポートしてください