マニュアルあれど正解も安心もない避難所開設

先日、自身が住む地域全16町会を含む地域活動協議会による防災訓練が開催された。昨年同様、各避難所となっている学校での避難所開設訓練に続き、全体での啓発イベントを行った。地域の災害救助部に所属しているので、避難所を開設する立場にあるのだが、現在ある地区防災計画や避難所開設マニュアルをもとに、実際のところ問題なく開設、運営できるのかは疑問でもあり、不安である。計画書はある、マニュアルもある、受け入れや運営のための書式の様式もある。しかし、その内容がすべて頭の中に入っているわけでもなければ、災害時に躊躇なく手順通りに進められるとは思えない。要はそれほど内容量が多いのだ。

それに加えて、あらかじめ想定されている避難所としての収容人数についても現実離れしているので、不安になるのだ。

大阪市では機能別に、広域避難場所(34か所)、一時避難場所(約1,470か所)、津波避難ビル・水害時避難ビル(約3,000棟)、災害時避難所(約560か所)、福祉避難所(約360か所)が指定されている。(2025年8月18日現在)

広域避難場所=大規模火災が発生し、延焼拡大した場合の避難先で、火災に対して安全な大きな公園など。

一時避難場所=地震時等の一時的な避難先で、公園や広場、学校の運動場など。津波避難ビル・水害時避難ビル=津波や洪水(河川氾濫)時の緊急的な避難先で、堅固な高層建物の3階以上の階など。

災害時避難所=浸水や倒壊により自宅で生活できなくなった市民が避難生活を送る施設で、学校の体育館など。

福祉避難所=災害時において、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所など。

自身の地域の避難所は小学校だが、一時避難場所でもあり、災害時避難所にも指定されている。一時避難場所として運動場が指定されており、収容可能人数は3,100人、避難可能時間は24時間とされている。災害時避難所としては、受入可能人数として1,418人となっている。地域の住人であれば、避難所は地域内の小学校であることは多くの人が認識している。また町会内では一時避難場所は近隣の公園となっているのだが、これを周知してはいるのだが、いざとなった時、一時避難場所と災害時避難所の違いをどれだけの人が理解しているかは心もとない。地震が起こった際、時間によっては小学校が開いているとは限らないし、時に授業中ということもある。一時避難場所にせよ災害時避難所にせよ、24時間対応になることには違いなく、来るものを拒むわけにはいかない。避難所として開設した時、どれだけのスタッフが集まっているかによって、自ずと受け入れ人数は変わってくる。最大の受入数とはいえ、一時的にでも1000人を超える人を受け入れるためには数十人で当たらなければならないだろう。一方、災害時避難所としてはどうか。少なくとも、大阪市が災害避難所に対して割り当てている水や食料数と一致しない収容人数であることだけは確かだ。まずその前に、避難所マニュアルにある居住単位・一人2m×2mを割り当てるとすると、とてもではないが何百人も収容することは不可能だ。

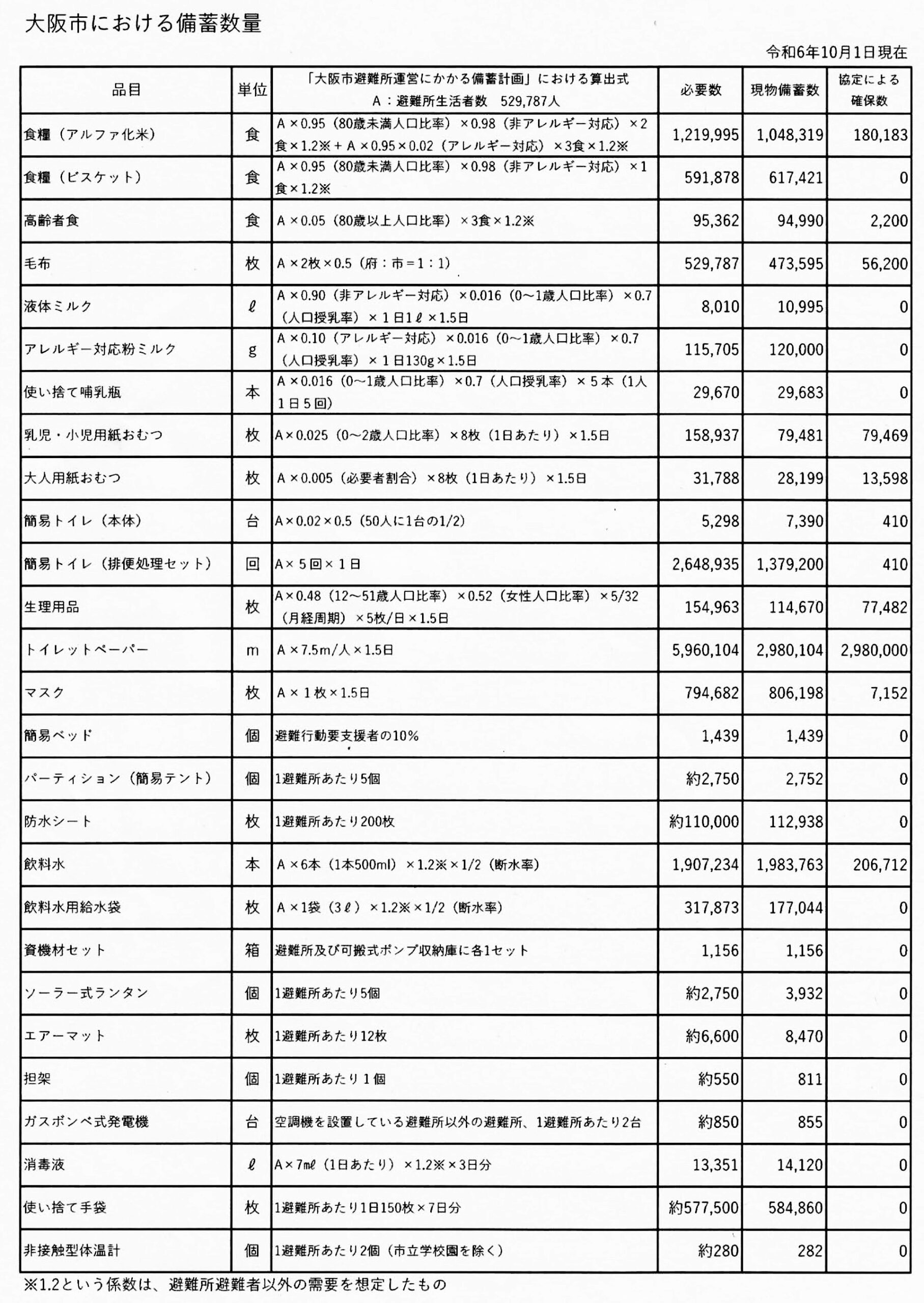

因みに以下に大阪市が規定している備蓄量だが、おおざっぱな避難所の数で割ると約900人分である。1日1食で2日間はアルファ米1合、1日はビスケット5枚と計算されている。しかし実際には900人も収容できるだろうか。一時避難場所を同時に運営することも現実的ではないが、避難してきた方を追い返すこともできないだろう。ただし、阪神淡路大震災の時は、2,000人を超えた避難所もあったから、実際にはそういう受け入れと運営をせざるを得ないのだろうが。

避難者が避難してくる開設前の初動がどれほどに対応できるか

今回の啓発イベント内で、考えさせられることが2つあった。避難所内のスペースの割り当て方とトイレの汚物の廃棄場所だ。

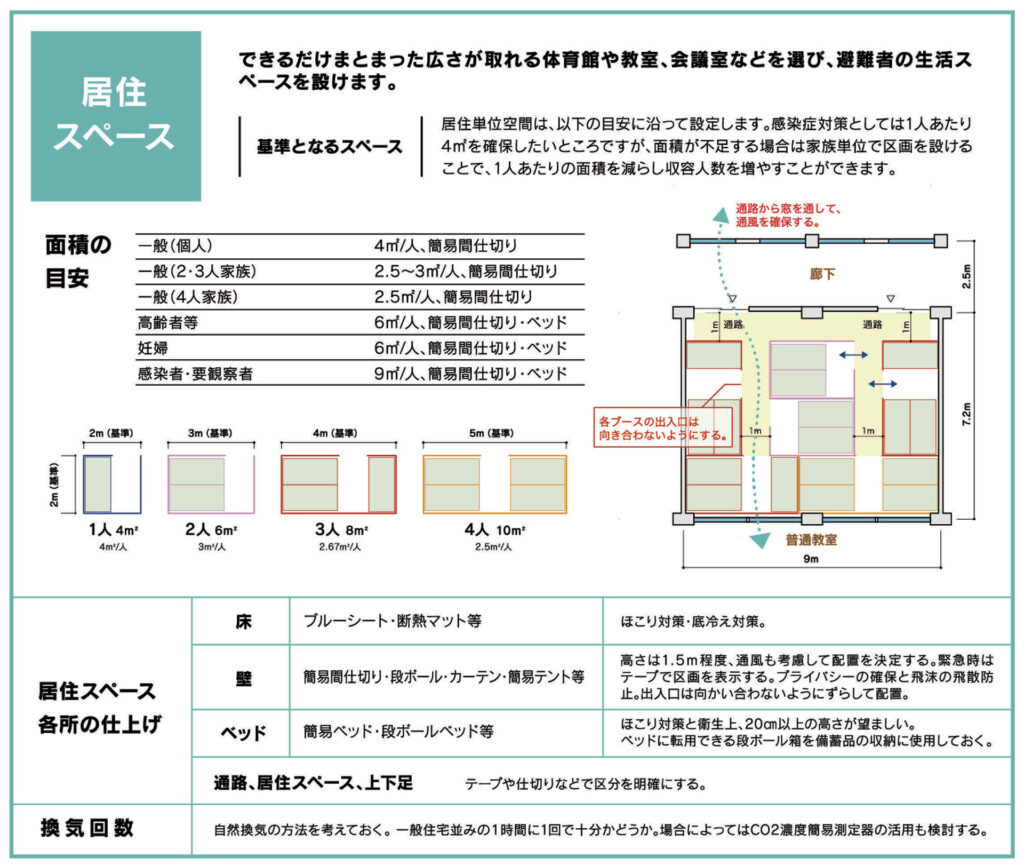

段ボールベッドの展示と説明のコーナーがあるのだが、そこに避難所での居住スペースの説明書きがあった。図1で示しているものは当日のものではないが、「一般社団法人東京都建築士事務所協会」が発行している「避難所モデルプラン みんなでつくる安全で安心な避難所」というパンフレットに掲載されている基準となるスペースの説明で、ほぼ同内容なので表示させてもらった。

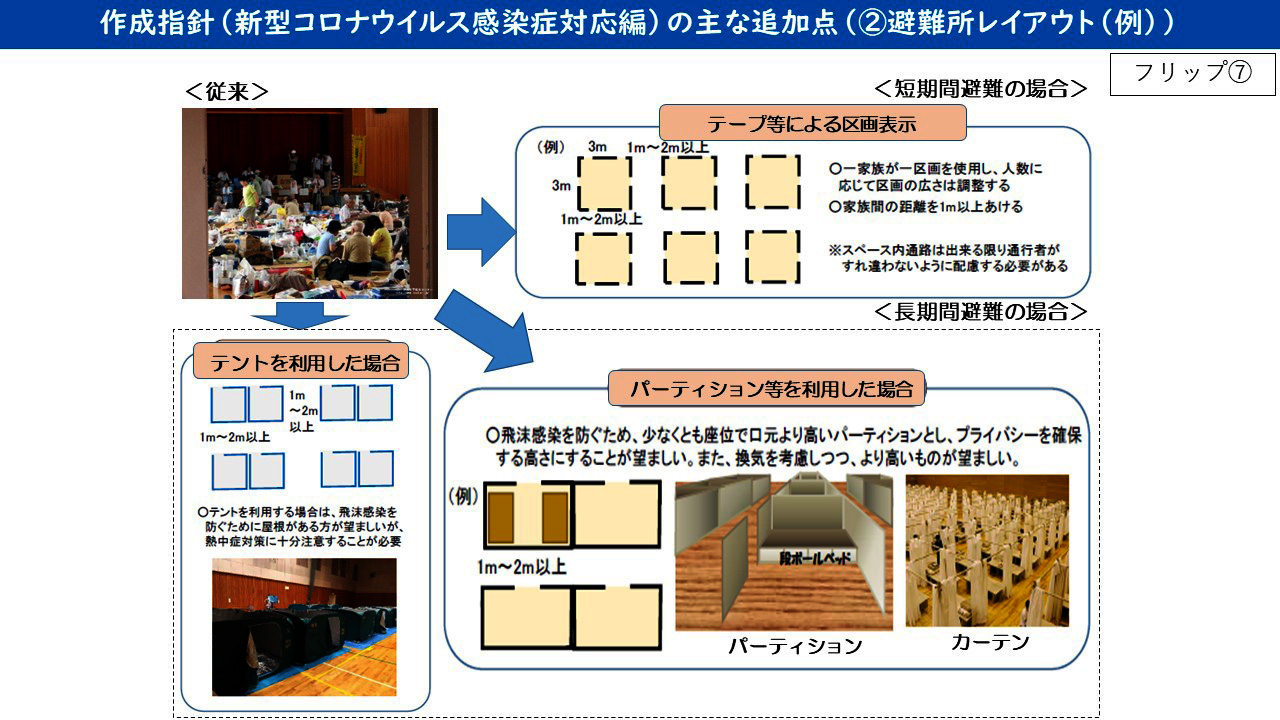

従来大阪府などの説明では、図2にあるように、2m×2mの区画で区切り、これを1単位として世帯の家族数に合わせて区画を増やすというようなあり方だった。(図はコロナ禍対応となっているが、大阪では改定されたものが見つけられなかった)

一方図1の考え方では、世帯によって区画の取り方を人数によって変更し、必ずしも一人4㎡とはしていない。また、面積の目安で示されているように、高齢者や妊婦など健常者とは異なる事情の方への配慮もされたスペース設定となっている。

| 一般(個人) | 4㎡/人 | 簡易間仕切リ |

| 一般(2・3人家族) | 2.5㎡/人 | 簡易間仕切リ |

| 一般(4人家族) | 2.5㎡/人 | 簡易間仕切リ |

| 高齢者等 | 6㎡/人 | 簡易間仕切リ・ベッド |

| 妊婦 | 6㎡/人 | 簡易間仕切リ・ベッド |

| 感染者・要観察者 | 9㎡/人 | 簡易間仕切リ・ベッド |

限られたスペースの中で、避難してきた方をできる限り収容できる方法としては理にかなっている。ただし、この区画づくりを採用する場合、あらかじめ避難所内をどのようにレイアウトするかを検討しておくことが必要となってくる。体育館にせよ、教室を使うにせよ、出入り口の導線と通風の確保を考慮したうえで、効率の良いレイアウト設定が必要だ。ブルーシートを敷いて養生テープで区画割りすることだけでは、効率という点では不足だろう。

啓発イベントでは段ボールベッドの展示をしているが、収容者のほとんどは利用できない。各避難所にあるのは1台かせいぜい2台どまりなのだ。金額もさりながら、そもそもそれだけの段ボールを収納するスペースはないからだ。とはいえ足腰の弱っている高齢者や、身体的な問題でベッドでなければ生活できない方への対応は考えておく必要はある。

もう一方の課題であるトイレの利用については、よほど考えておく必要がある。尾籠(びろう)な話題で少々はばかる思いはあるのだが、啓発イベント内で、排泄したあと、排泄物の入った袋熱圧着で1回ごとに密封して取り出しまでを自動で行う、簡易便座の展示がされていた。確かに手に触れることもなく、密閉されるので、手先がうまく使えない高齢者や子どもには良いと思ったのだが、これでもそのまま廃棄はできないなと、ある話が頭をよぎった。

地震発生によって避難所を開設するとなった場合、水道は使えたとしても、すぐに排水ができるとは限らない。軽度の揺れであればよいが、震度5とか6以上であれば、市から下水道の安全性が確認できたという連絡を受けるまで排水はできない。避難所開設にあたっては、建物や避難所の各部屋の被害状況を確認した上で準備にあたるが、たとえ建物や機材に損傷がなかったとしても、トイレで排水することはできない。そのため、避難所の安全が確認されれば、まず第1にすることは簡易トイレの設置となる。(本部を設置することも同時に必要なのは当然だが)

トイレの設置場所は、あらかじめ避難所内のどこに設置するかは決められているし、ごみ集積場もある程度決められてはいるのだが、トイレの排せつ物をそのごみと同じように扱うことはできないからだ。以前、阪神淡路大震災の時に避難所運営の代表を行い、能登地震の際もボランティアで活動されたBCPコンサルタントの方から聞いた話だ。凝固剤で固めた排泄物を入れた袋をゴミ収集のパッカー車に入れた場合、圧縮をかけるため袋が破れ中の排せつ物が飛び散るということが起こったという。凝固剤で固めてはいるが全くの固形かつ乾燥しているわけではないので、結果的に収集できないことになったという。

つまり、一般のごみと同じように回収できるとは限らず、別途保管する必要があるのだ。しかも中身が飛び出すことがないよう、衛生管理が行き届くよう気を付けなければならない。その時の話では、最終的には下水道が利用できるようになってから袋から出して流すしかない、というようなことだった。だから少なくともトイレの設置場所と同時に、排せつ物の保管・管理もあわせて準備しておく必要があるのだ。

災害時の要諦として「食べる」、「寝る」、「出す」を考えておかなければならないと言われる。食べることや寝ることは2~3日我慢できはするが、出すことだけは我慢できないし、からだに不調を来たしてしまう。避難所開設、運営にあたっては、避難者管理や食糧・物資管理など、どの役割・部門であっても重要度には変わりはない。が、開設し受け入れ態勢を整えるための初動をどれほど早く、問題なく整えることができるかがカギとなるだろう。少なくとも、避難所内の区画・レイアウトや排せつ物の保管・管理については改めて検討し、開設者側での周知が必要と感じた。

ucoの活動をサポートしてください