vision50の防災からは、これまでの概論から、実際に地区防災計画を作っていくということに段階を移していきたい。そのために必要な視点は、地域から何を積み上げていくのかという点と、内閣府からの「みんなで作る地区防災計画」というトップダウンだ。その2話目。

白地図から始めてみる

地区防災計画を作ると聞くと、厚い冊子や難しいフォーマットを想像しがちである。しかし最初の作業は、そんな堅苦しいものではなく、ただの白地図から始めるのがよいのではないだろうか。

小学校の社会科でやったようなイメージだ。

地図の上に、危険な場所や避難のための道、集合場所を書き込んでいくだけでも、計画が急に具体的に見えてくるからである。大阪市では、商用利用でなければ、マップナビおおさかが利用できる。

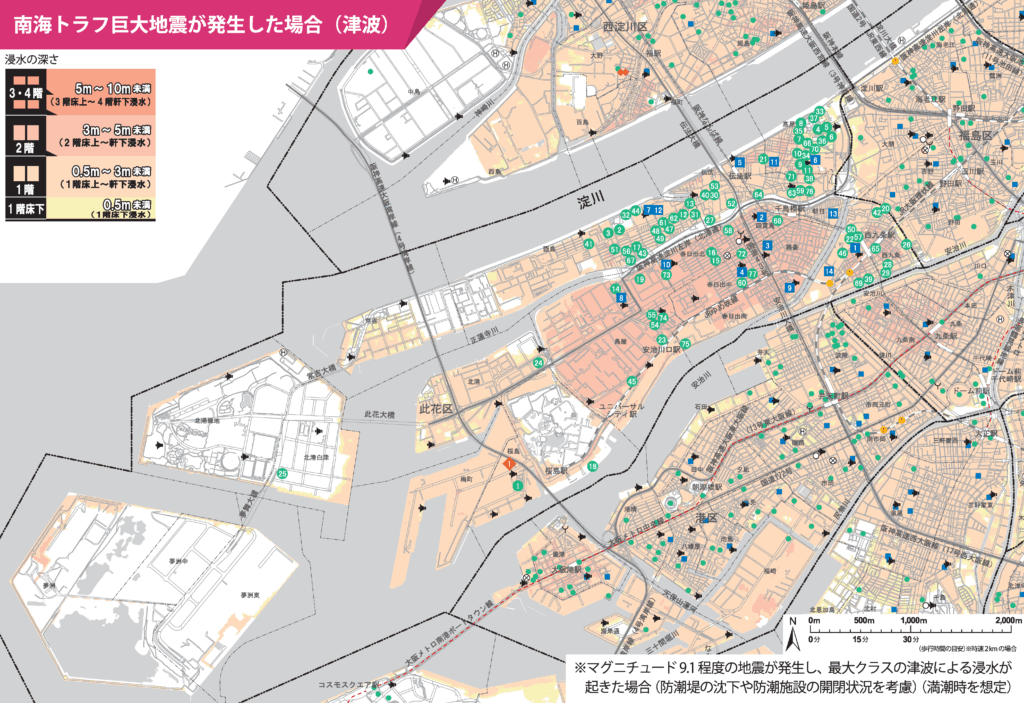

行政のハザードマップだけでは足りない

行政が出しているハザードマップはもちろん参考になる。しかしそれだけでは地域の実感は反映されないかもしれない。「この道は狭くて車が通れない」「この坂は高齢者にはきつい」「この橋は水が出るとすぐ通れなくなる」など、住民だけが知っている事情は数多くある。そのような細やかな視点を落とし込むことで、地図は生きたものになるのではないだろうか。

地区防災計画が始まった頃、平成28年前後に、大阪市此花区では、歩いてハザードマップを確認しようとか、身近なハザードマップ作りが話題になった記憶があるが、十年一昔、その資料すら見つけられなくなっていたのは残念だった。

様々な情報をまず書き出してみること

地図に書き込むのは危険箇所だけではない。役立つ資源もあわせて書き込むとよい。井戸、水道の蛇口、倉庫、発電機、さらには「炊き出しをしてくれるお店」や「大工道具を貸してくれる家」なども貴重な資源である。災害時には「ここに何があるか」を知っていることが大きな力になるのではないだろうか。

もうひとつ忘れてはならないのは、支援が必要な人の所在である。独居高齢者や障がいを持つ人、小さな子どもを抱える世帯など、それぞれに助けがいる場面がある。もちろん個人情報の扱いには配慮が必要だが、少なくとも近隣で誰が声をかける役目を担うのかを確認しておくだけでも、大きな安心につながるはずだ。

色やマークでわかりやすく

地図は難しい図面でなくてもよい。赤は危険箇所、青は資源、緑は集合場所など、色分けして簡単なマークをつけるだけで、誰でも一目で理解できるものになる。子どもや高齢者でも直感的に理解できる地図であれば、それだけ防災の意識が広がりやすいのではないだろうか。

地図は作った瞬間にそので時間をも記録してしまう。描いた瞬間から陳腐化と隣合わせだ。

だが防災を考えると地図は一度描いて終わりではない。道路工事や新しい施設の建設、人口の変化など、地域は常に動いている。だからこそ、この地図は毎年の更新を前提に考えた方がよいだろう。更新作業そのものが地域の状況を見直すきっかけとなり、計画を「動かし続ける」仕組みにもなるのではないだろうか。

楽しんで「見える化」しよう。

文章での計画よりも、まずは地図で「見える化」すること。それが地区防災計画の第一歩としてふさわしいのではないだろうか。危険と資源を同じ地図に並べることで、私たちの暮らしの中にある弱点と強みが同時に見えてくる。そしてその地図は、地域みんなの共通の「防災の取扱説明書」となっていくに違いない。

そんな延長線上にわたしたちの「地区防災計画」があるのだ。

<文責:山口 達也>