二元代表制を補うもう一つの自治の選択

3年前の参議院選挙後にもクローズアップされ、気候市民会議が各地で開かれるようになって全国に認識が広がっている「ミニ・パブリックス」。熟議民主主義やくじ引き民主主義と呼ばれる合意形成(=民主主義)の形態の一つだ。その原型は古代ギリシャの制度にまで遡ると言われているが、現在のスタイルの基となっているのは、1970年代にドイツで考案された「計画細胞(プラーヌンクスツェレ)」という行政の事業テーマについて市民が熟議に参加する手法。特徴となっているのは

- 参加者を無作為抽出で選ぶ

- 1グループ5人のグループ討議(通常5グループ)

- 事前に事業内容や現状、課題などの情報提供を行う

- 全参加者で投票を行う

- 結果を市民答申として公表する

- 参加者に謝礼を支払う

この手法は、議員や行政という視点だけでなく、普段は発言する機会がない、あるいは選挙も含めた参加意識が希薄な一般市民の声がすくい上げることができるという点で有効とされている。 現代社会は日本に限らず、経済的あるいは文化的に多様な視点による意見があり、一様ではない。またイデオロギーではくくり切れない重層的な主張もあり、テーマによってそれぞれで異なるグループに分離されたりもする。そのため現状の否定、特定の勢力による偏向、市民を置き去りにしているなど、政治・行政への不安、不満、不信が渦巻いている状態ともいえる。そうした声なき声をどうすれば見える化させることができ、納得できる「解」を得られるのだろうか。その一つの手法が「くじ引き×熟議」。 OECD(経済協力開発機構)Open Government Unit の『世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた』によれば、世界中にある「くじ引き×熟議」の実践例は、およそ12の形式があり大きく4つに分類できるとされている。それぞれの内容については、書に譲るとして、日本で多く実践されているのは提言形成モデルの「市民議会」。特に2020年に札幌市で行われた「気候市民会議さっぽろ2020」をはじめとする気候市民会議は、全国各地で開催され、現在30を数えるに至っている。中でも2022年に東京都や埼玉県の複数の自治体で行政が公式に主催する気候市民会議が開催されたのを皮切りに、自治体が主催するケースも増えている。

地域住民の「縮図」から導き出す民意

「くじ引き×熟議」の要点は、いかにその地域の住民の「縮図」によって、正しい情報と質の高い「熟議」ができるのかという点。

まず参加者は無作為抽出によること。最終的に何人による議会とするかによっても異なるが、「くじ引き民主主義」(吉田徹 著)によれば、無作為抽出で参加を呼び掛け、参加の意思を表明した人の中から、居住地、年齢、性別、職業など複数の属性をもってできる限りその地域の縮図となるように選定する必要があるという。多くの市民気候会議では30~50人という参加者だが、「縮図」という条件からすれば100~200人程度が必要となるかもしれない。実際フランスなどでは150名程度の参加によって行われている。

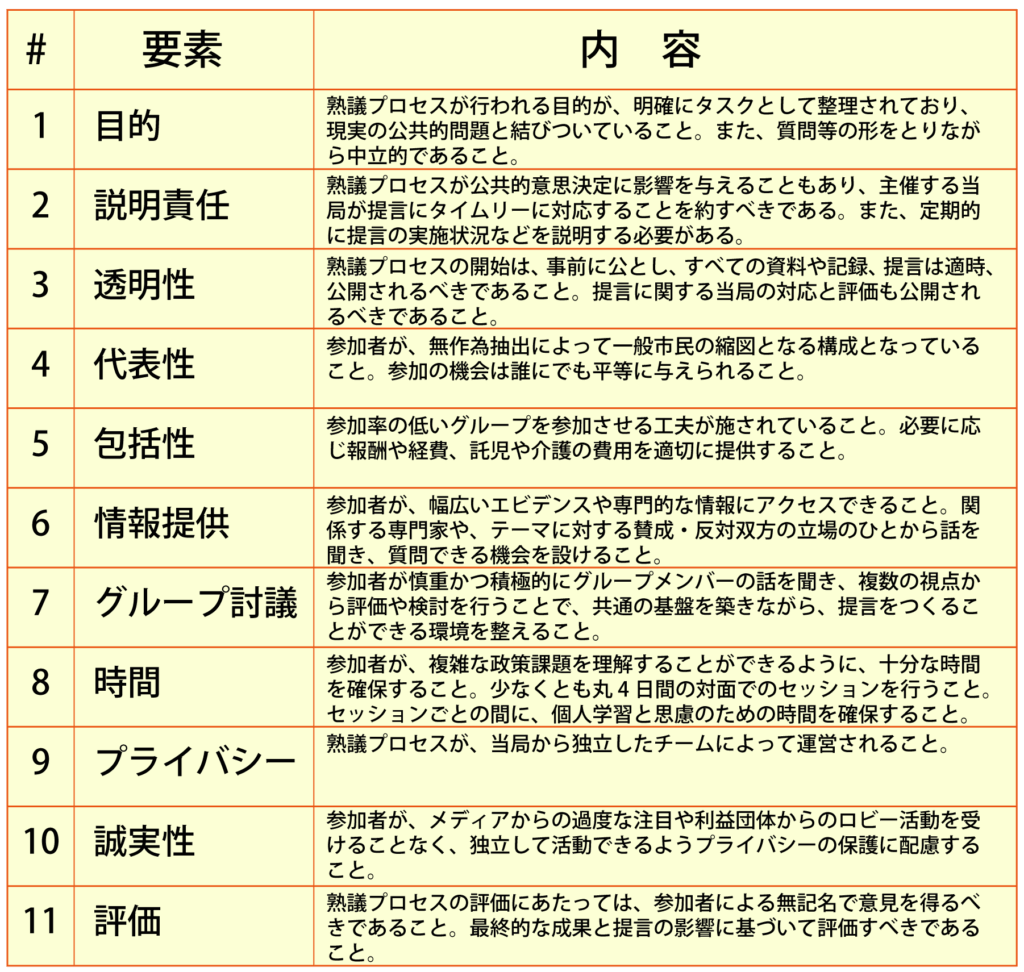

また、正しい情報と質の高い「熟議」のためには、議会開催前の準備期間と十分な議論の時間、そして議論につくための様ざまな情報提供とレクチャーのための時間をとることが重要とされている。先の『世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた』では、準備期間としては最低でも5週間程度、平均すると6.6週間に及び、事業テーマに関する情報提供や専門家によるレクチャーを経て、平均3.7日間の議論が行われているという。そして熟議のプロセスの原則として11の項目が挙げられている。

提言形成モデルの「市民議会」以外にも様ざまな形式の「くじ引き×熟議」があるので、1つの形式にこだわる必要はないと思う。ただ、「くじ引き×熟議」によって得られた市民の提言は、実際の事業プロセスに反映されなければ意味がない。こうした取り組みが実施されるには、多くの条件が整わなければならないのは言うまでもない。一つは、住民が行政について無関心であることを都合が良いと取るか、危機的な事態だと捉えるか、という行政側の意識。もう一つは、行政の施策やそれに対する議員の視点や指摘がほんとうに市民の意識と合致しているのかどうかという、行政の現状やあり方について関心を持っているかどうかという市民の意識。少なくともいま市民、行政双方がお互いをどのように捉えるかが重要だと思う。

2020年以降に出版されている「ミニ・パブリックス」「くじ引き民主主義」関連書籍事例

「代表制民主主義はなぜ失敗したのか」藤井達夫 著(東京医科歯科大学教授)(集英社新書)2021年11月

https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1094-a/

「くじ引き民主主義」吉田徹 著(同志社大学教授)(光文社新書)2021年11月

https://books.kobunsha.com/book/b10125069.html

「あなたも当たるかもしれない、「くじ引き民主主義」の時代へ 「自分ごと化会議」のすすめ」伊藤伸 著(政策シンクタンク構想日本の総括ディレクター )(朝陽会)2021年12月

https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=369105

「気候民主主義 次世代の政治の動かし方」 三上 直之 著(名古屋大学教授) (岩波書店)2022年5月

https://www.iwanami.co.jp/book/b605137.html

「世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた」

OECD(経済協力開発機構)Open Government Unit 著 日本ミニ・パブリックス研究フォーラム訳

(学芸出版社)2023年5月

https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761528522/

「月刊誌『都市問題』2024年01月号 特集1 : ミニ・パブリックス――その現在地と可能性」(公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所)2023年12月

https://www.timr.or.jp/cgi-bin/toshi_db.cgi?mode=kangou&ymd=2024.01

「市民ワークショップは行政を変えたのか ミニ・パブリックスの実践と教訓」長野 基 著(勁草書房)2024年08月

https://www.keisoshobo.co.jp/book/b650465.html