都市生活の「食」

昨年以来、コメ供給が滞り、銘柄米をはじめとする高騰、備蓄米放出、コメ輸入などがマスコミやsnsで飛び交う中、都市生活の「食」について改めて考えてみよう。

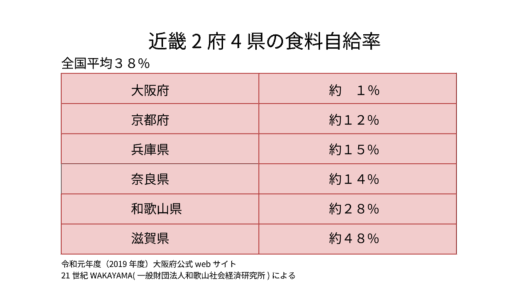

近畿圏でカロリーベースでの食料自給率が全国平均の38%以上あるのは滋賀県だけ。近畿の米どころなので当然といえば当然。それに比べ大阪はわずか1%。食のほとんどすべてを外部に依存しているわけだが、今回のコメ不足・高騰の中にあっても、金さえ出せばそれなりに手に入る状況にあったと思う。が、だからと言ってそれでいいと済ませていていいとは思えない。大阪府下で全く米生産をしていないわけではないけれども、その量は知れている。ここで大阪や都市部で米生産を進めようというわけではない。平常時であれば金を出せば入手できるだろうが、これが災害を含んだ非常時となった時、さまざまな食糧が自給できていない状態でいいのか。他府県や海外依存のまま都市生活を謳歌していていいのか、という疑問だ。

50年ほど前であれば、まだまだ大阪市内や府下には特産の野菜の生産農家があった。しかし高度成長期の人口流入による宅地開発、それに伴う郊外の市街地化、道路整備などによって農地は転用され、生産者の転業や廃業が進んだ。国が世界中で食を買い漁るのと軌を一にして、国内の大都市では全国各地から食を買い漁り、農業・水産の振興は先細りが進んだ。

都市部での食生活は、つくる、ゆずるからほとんどが「買う」へと変わった。

買う場所は郊外を含め増加と拡大の再生産はされてきたが、食を支えるつくる場所は転用と縮小を続け食の再生産はされなくなっていった。

食の生産地の縮小は「食」だけでなく「環境」も大きく変えており、気候の温暖化、緑地の減少をも進めている。

農業の大規模化だけでは解決しない食糧課題

世界的な潮流として、農業は大規模農業よりも家族経営農業の拡大へと転じている。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の食料生産の8割以上を家族農業が担っている。つまり世界の食料供給は家族経営農業に依存している。いま米騒動により、農業の大規模化の声がかまびすしいが、モノカルチャーの大規模農業だけでは、人類は食べていけないのだ。多様な作物を生産し、生産地の環境を整え、地域コミュニティやネットワークを形成している家族経営農業は食と環境の要でもある。

同時に地産地消による食料供給や緑地の創出による環境保全、災害時の防災空間、避難地域づくりなど、都市農業が都市の重要に機能としてクローズアップされている。ニューヨークやロンドンなどでも多種多様な農業生産が行われているし、インドネシアやインドなどのアジアの人口増加が著しい国の都市部でも、都市農業は重視されている。

キーワードは「サスティナビリティ」。人口増加による食料供給地として、また緑地を含む地域環境の持続性、都市がコンクリートシティとして形骸化せず、機能的な生活空間として継続していくためにも農業は重要なキーワードとなっている。

いま一度身の回りの生産環境を見つめ、自分たちの食べる食物がどこから来て、何を食べているのかを考えるいい機会ではないだろうか。

ucoは、食の自治を確立するための都市農業を考え続けていく。

ucoの活動をサポートしてください