脱炭素先行地域として

「今後の目標としては、まず公共施設関係でゼロカーボン」

芦刈氏曰く、再生可能エネルギーを活用した脱炭素先行地域づくりをおこなっていくという。自家消費型太陽光発電と脱炭素設備導入支援によるエネルギー管理を両輪とするエネルギーの地産地消による地域づくりだ。当然これらは電力会社単独ではなく、湖南市、地域内の民間事業者、地域の金融機関や商工会などオール湖南市による取り組みとなっている。

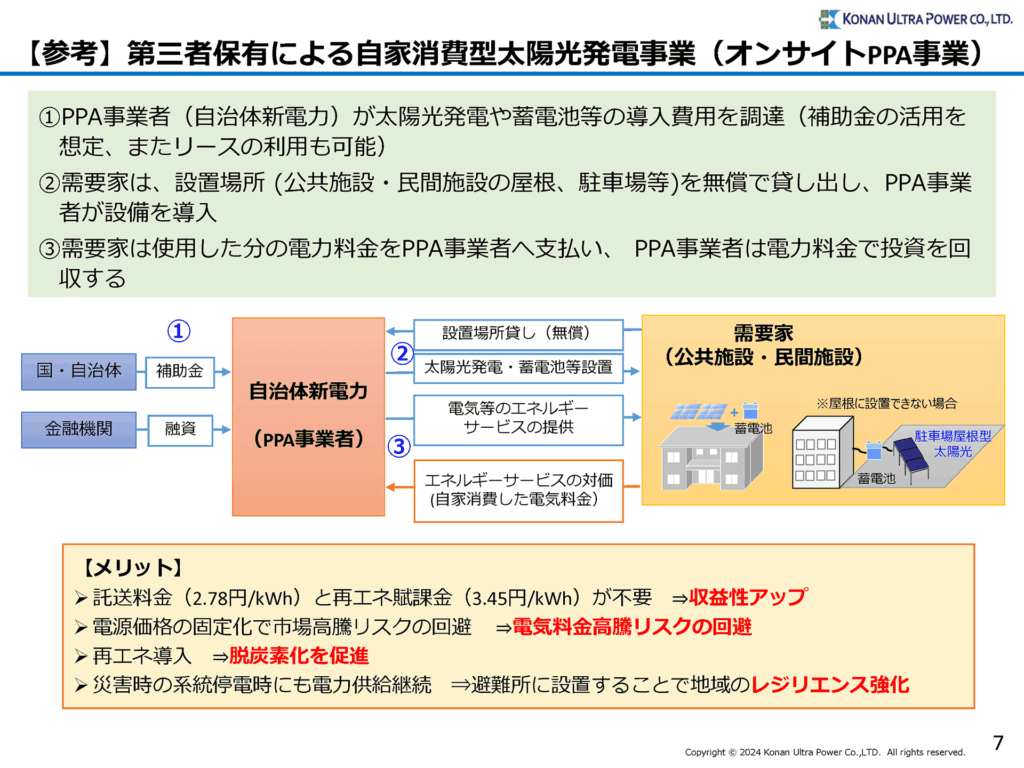

ひとつは、オンサイトPPA事業(第三者保有による自家消費型太陽光発電事業)により、需要家の施設に太陽光発電や蓄電池を設置し、再生エネルギーによる脱炭素化と災害時の持続的な電力供給を実現する。PPA事業では、こなんウルトラパワーが太陽光発電や蓄電池等の導入費用を調達し、需要家が設置場所を無償提供。発電した電力は需要家が使用した電力料金を支払い、こなんウルトラパワーは電力料金で投資を回収する。

地震、台風、大雨といった災害時に発生する停電に、絶え間なく電力供給が行われることは、避難所にも指定されている公共施設にとって重要という視点だ。現在は、災害時の避難所や災害時に食事の提供される給食センター、また住民の方がスマートフォンなどの充電にアクセスできるよう、図書館などをはじめとする市の公共施設に、太陽光と蓄電池を増やしているという。

「種類としては3つです。1つは傾斜屋根。斜めの屋根にパネルを設置するというのが1つと、あと陸屋根、屋上ですね。陸屋根の上に太陽光パネルを置いていくということ、あと、もう1つカーポートですね、駐車場の、太陽光の屋根のカーポートを設置しているのがあります。」

「発電量は、だいたい50kWから170kW、200kW弱ぐらいまでですね。太陽光発電をできるだけ増やしたいっていうのがあったので、余っても太陽光発電を増やそうと。太陽光と蓄電池を増やしていって余った電気は系統に流して、他の施設にその電気を使おうという形を取っています。災害時であっても、充電できるとこですとか、蓄電池が置いてあるところを増やしています。」

「今のところ私たちは、太陽光パネルを設置して、そのまま使える、設置してその施設で直接流れるようにすれば、停電となっても使えますので、そういった施設を増やしていくっていうところを進めています。」

こうした取り組みで市内の公共施設10数か所に導入している。

昨年導入した学校の場合では、次のような取り組みとして行っているという。

「太陽光発電の所有者は、こなんウルトラパワー。その発電した電気を学校側で使っていただくと。学校側で使っていただいた電気使用量をお支払いいただく。場所はお借りして設置するんですけれども、学校側としては電気を購入した分だけで支払っていただく。こちら側から事前調査をやって、設置する場所を確認して設置し、設置した後も販売をすることとメンテナンスとも、すべてこちら側で実行するという形です。

サービス期間として、だいたい15年とか17年と定めます。サービス期間が終わったら、無償譲渡させていただいて、もうあとは自由に無料で使っていただくか、撤去という形を取るかという選択になります。無償譲渡の場合、メンテナンスは学校側でやっていただくか、その分費用をいただきながらやるとか、いうような形ですね。あるいは譲渡はせずに電気代が安くなって、販売を続けるという方法もあります。」

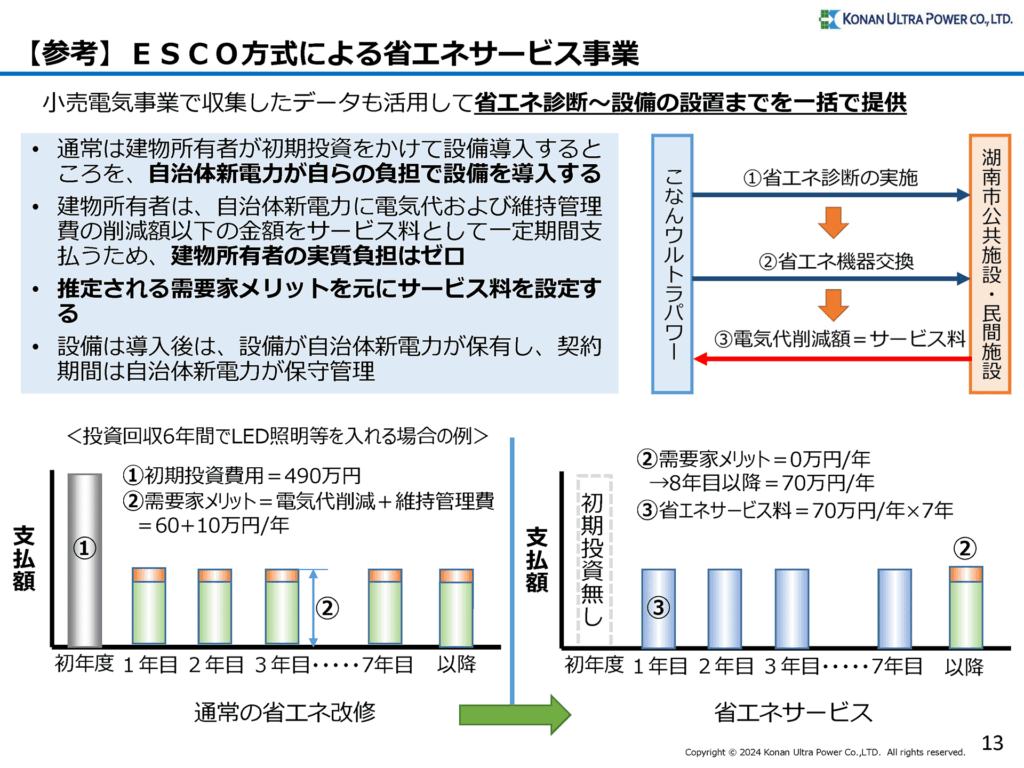

またひとつとして「ESCO方式による省エネサービス事業」を展開している。

事例の一つとして、湖南市の学校にある体育館の照明は全て水銀灯からLEDに変更している。学校側では一切設備投資はしていないという。

- LED化の初期投資は、こなんウルトラパワーが負担

- 学校は、電気代および維持管理費の削減額以下の金額をサービス料として一定期間支払う(実質負担はゼロ)

- 設備はこなんウルトラパワーが持ち、保守管理も行う

体育館の水銀灯照明は相当な電力を消費している。水銀灯からLEDにするだけで電気料金としては相当な削減効果があると思われる。また、学校によっては地域の方が利用されているケースもあり、夕方から夜間の利用も多いという。省エネという観点からいえば、早々に切り替えるメリットは大きい。

芦刈氏は、自治体新電力として地域エネルギー企業の今後について次のように語った。

「新自治体電力会社として 電気、エネルギー、まずはその電気の売買、それからエネルギーの普及拡大、再エネの導入とか、省エネの実行とか、そういったことをやりながら、次にほんとうに地域創生とか地域事業として必要なもの、地域のそれぞれで必要なものを見出して、次のステップにいけないかなっていうことを考えています。」

水銀灯からLEDへの改修による省エネ効果

一般社団法人日本照明工業会によると、消費電力で約70%の省エネ効果、年間電気料金が約7割減という目安が示されている。

消費電力

改修前 400型メタルハライドランプ 415w×35台=14.5kW

↓

改修後 LED高天井用照明器具 123w×35台=4.3kW

年間電気料金

改修前 約675,400円

↓

改修後 約200,200円

一般社団法人日本照明工業会

https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont35_schoolLighting.htm

ucoでは、自治体が電力事業者を持つことが、地域の生活や、地域の発展に対してどのような効果や影響をもたらすのかについて考えている。

湖南市のように市民や地域の民間団体が再生可能エネルギーによる独自の発電所(ここでは市民発電所)を持ち、小売り事業に自治体が関与することで、地域内でのエネルギーの自給自足が実現する。このことで少なくとも地域内でエネルギー循環と経済循環が行われ、エネルギーによる経済の内需拡大が図られる。

次に地域内の避難所をはじめとする公共施設や民間の準公共施設に太陽光発電をはじめとする発電施設を設置することで、自給自足の拡大とともに、災害時等での電力維持という防災の備えが実現する。

さらに、地域内の一般家庭へのこうした電力施設の導入や地域内エネルギー網への接続(販売)を行うことで、地域内でのエネルギーの地産地消が拡大すると同時に、地域内の発電施設を結ぶスマートグリッド(マイクログリッド)網が実現すれば、少なくともエネルギーに関しては災害や不測の事態に対しての備えができる。と同時に、これまで地域外へと支出しているエネルギー購入費用は地域内循環することで、これまでのエネルギー予算を公共として役立つ予算、地域の社会資本へと割り当てることができる。

現在約9割を自国外、地域外に依存しているエネルギーを地産地消の再生可能エネルギーに転換することは、単に電力料金を押し下げるだけでなく、地域の公共や社会資本の充実に結び付くのではないか。

ucoの活動をサポートしてください