卸売電力の高騰による事業悪化

ucoから読者の皆さまへ

当初の予定では、関西空港島の太陽光発電(関西エアポートグループによるKIX Sora×Solar 2012(平成24)年にFIT認定)を購入することを考えており、買取価格が40円、それに対する交付金が平均で30.25円となっていた。効率の良い電力の獲得・確保するために、泉佐野市が自ら出資する事業者を設立するとしていた。

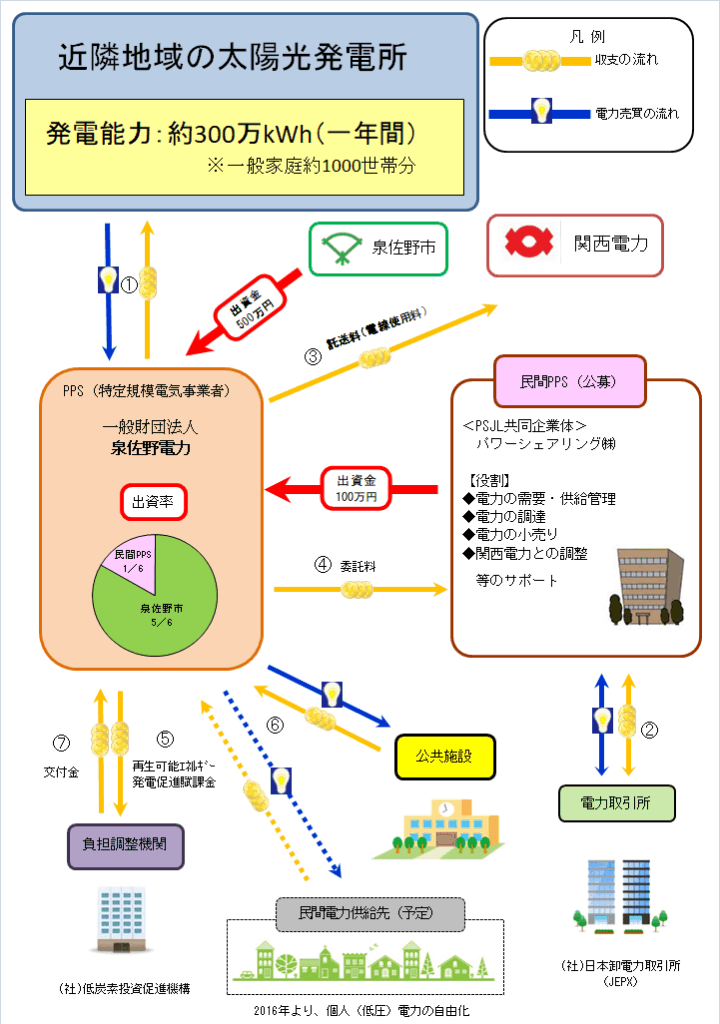

議会を経て翌2015(平成27)年1月、泉佐野市が200万円、パワーシェアリング株式会社(現パワーネクスト株式会社)が100万円を出資し、一般財団法人泉佐野電力が設立された。しかし、KIX Sora×Solarからの買電交渉は困難となり断念。関西電力株式会社との接続供給契約、JPEX(一般社団法人日本卸電力取引所)からの供給をベースとして、市内の公共施設を中心に供給が始まった。翌2016(平成28)年1月には河南町の「天空の丘発電所」の太陽光発電を購入、3月には同町の「天空の丘発電所2期」と貝塚市の「エコプラステイ-貝塚三ヶ山」から太陽光発電を購入するなど、電力調達も順調に始まった。

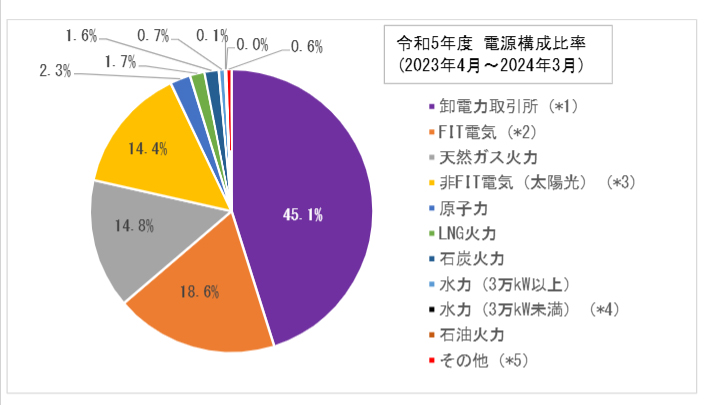

2023(令和5)年度の事業報告では、総調達電力量22,216,589kWhのうち太陽光発電は6,649,062kWh(30%)、JEPX他が8,849,466kWh(40%)となっており、現在の課題は、JEPX依存からの脱却だという。(令和5年度電源構成比画像)

実際、2021年1月に起こった卸電力の高騰により、多くのPPSはダメージを受け、廃業により一部の供給先が路頭に迷う事例も起こった。

また、2022年には、ウクライナ情勢により発生した世界的なエネルギー価格の高騰で、泉佐野電力でも電気の仕入価格が売値価格を上回った。電気料金の値上げをせざるを得ない状況下、コロナの影響や物価高騰などで困窮する地域事業者の負担軽減を目的として、泉佐野市から泉佐野電力に対して補助金を交付するかたちで3200万円の補填が行われてもいる。

ため池を利用した太陽光発電で温室効果ガス排出低減

支出のうち調達電力量が大半を占めるPPS事業にとっては、JEPXへの過度な依存から脱却し、再生可能エネルギーの安定した電力確保が経営や安定供給に必要不可欠でもある。そのためにもFITも含めた再生可能エネルギーを50%ぐらいの電源構成を目標にしているという。

そうした事業目標の取り組みとして始めたのが「ため池水上太陽光発電事業」で、2024(令和6)年度から本格稼働している。太陽光発電所開設の課題の一つが、発電最適地の確保にある。玉ねぎ、水なす、キャベツなど農業生産が盛んな泉佐野市は、農業用水確保のため、古来よりため池の設置、整備が行われ、現在も多数のため池が散在している。

甲田さんは次のように経過を語った。

「(PPS事業に取り組みはじめた)約10年位前、ため池での太陽光発電は検討したんですよ。時代背景としてはまだまだ太陽光発電に対して理解も得られなかったことや、ため池は市の所有ではあるけれども、実質管理は水利組合や土地改良区が管理しています。農作物の水源ですから10年前に話を持っていた時に「液晶が割れて有害物質が出て農作物に影響出たらどうすんや」とか「どこもやってようなことはようせん」と、もう門前払いくらいました」

2018(平成30)年に関西空港橋にタンカーがぶつかり通行止めとなるなど、近畿地方に暴風や高潮をもたらした台風21号被害により、市内の山手などで1~2週間ぐらいの停電を経験し、豪雨災害とか地球温暖化などへの認識が10年前と比べると大きく変わってきたという。

「今回土地改良区さんに話を持っていった時は 門前払いはなかったんですよ。で土地改良区さんでは高齢化が進んでますから、草刈りとか池の維持管理が一番大変なんです。それを(発電の用地賃借で)お金が入ってくることによって外部に委託できるというメリットもあります。そのスキームをいかすような形でちょっと考えられないかと思い」提案したという。

2022(令和4)年、市の所有する貝の池、植田池、穂波池の3つのため池で発電事業者を公募。公募条件として

・市へ池の賃貸料の支払いを行う

・希望仕入れ値の上限11円/kWh

・発電した電力は泉佐野電力に固定価格で必ず全量売電する

こととした。

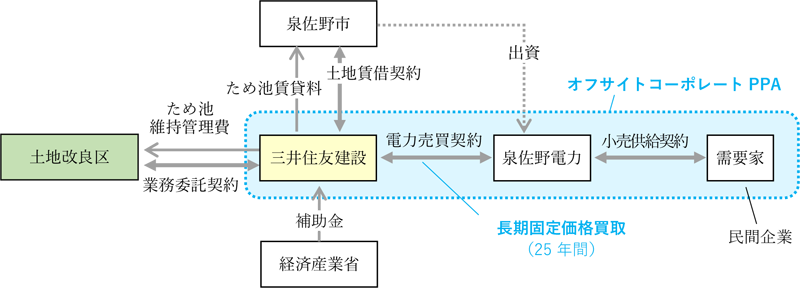

池の賃貸料はそのまま土地改良区にため池の維持管理費として支払うことによって、電力供給の安定化と発電用地の確保を目指した。最終的に三井住友建設株式会社に決定し、2023(令和5)年6月から稼働し電力供給が始まっている。

この事業、実際には国の「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」を活用することによって実現している。

「三井住友建設さんが税抜きで1Kwhあたり10.45円を提示された。建設費やため池使用料とあわせて20から25年間で利益を生み出さないといけないが、FITを使っても採算が取れない。事業費としては40億円ぐらいかかってるんですけども、それの2/3を国からの補助金としていただいてるので10.45円でできたという背景があります。」

3つのため池を活用したのが、電力調達先に記載の長滝第1水上太陽光発電所と長滝第2水上太陽光発電所にあたり、2023(令和5)年度の調達電力量として合計2,758,142kWh、一般家庭の約690世帯分の供給となっている。(※約7か月間の供給量) ため池の維持管理についても、太陽光パネルで太陽光が遮断されるため、藻の発生も防げるといったこともあり、大きな問題もなく順調のようだ。

この事業スキームを活用し、庄田池、郷之池で新たに2か所の水上太陽光発電所も2024(令和6)年の初頭から稼働するなど、地域の環境を活用した電力供給の安定化が進められている。こうした取り組みで、2024(令和6)年度はおよそ50%、半分以上が長期契約の供給先確保が実現している。

UCOの活動をサポートしてください