2000年以降の電力自由化の流れに始まり、国内の複数の自治体で「自治体新電力」が設立された。地域内で発電された電力を地域内の公共施設や民間事業所、一般家庭などに供給する小売電気事業者の中でも、自治体が出資者となっている事業者が「自治体新電力」と呼ばれている。中でも群馬県中之条町は自治体新電力の先駆けで、2013年8月に一般財団法人として中之条電力が発足(現在は株式会社中之条パワーとして運営)。

泉佐野電力は、国内では比較的早い時期にスタート。2015年4月から公共施設(当初34施設)への電力供給を始めている。これが西日本初である。電力供給事業には供給する電力の電圧の大きさによって「特別高圧」、「高圧」、「低圧」の3種※があり、需要側の利用に適した電圧を選択・供給することになっている。つまり低圧より高圧の方が顧客単価は上がり、安定供給することができれば、収入も安定することになる。

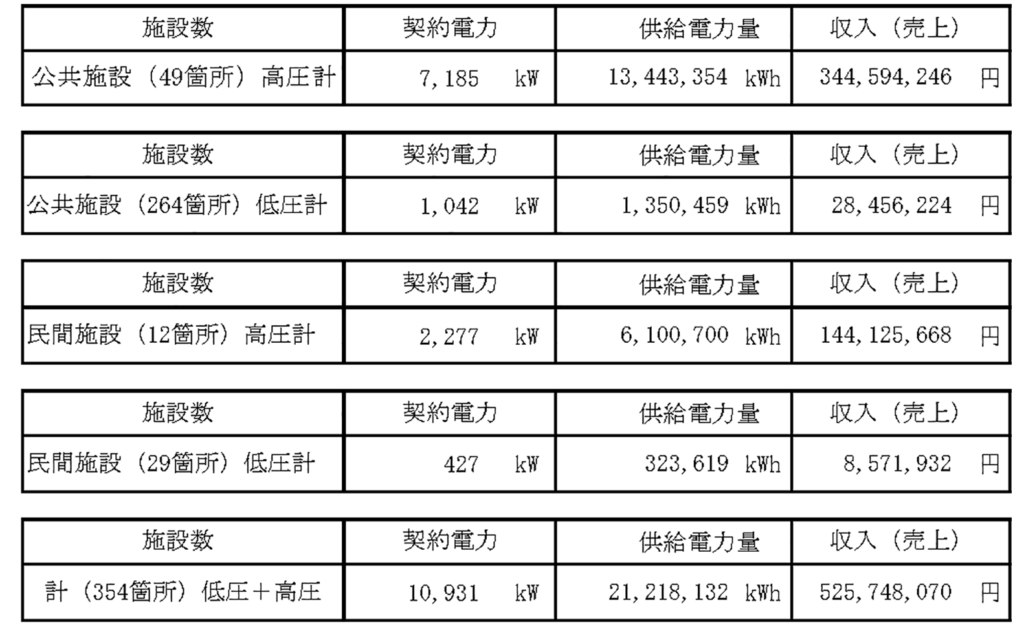

令和5年度の事業報告からわかる通り、供給先、供給電力量からは、高圧電力の販売が収益の大部分を占めていることがわかる。

※供給電力の種類

特別高圧電力

電圧が直流・交流で7,000ボルトを超えるもの

供給電圧 交流20,000ボルト以上

大規模工場や高層ビル、商業施設など

高圧電力

電圧が直流で750ボルト~7,000ボルト以下

交流で600ボルト~7,000ボルト以下

供給電圧 交流6,000ボルト

ビル、マンション、公共施設(学校や病院など)、中小規模の工場や商業施設など

低圧電力

電圧が直流で750V以下、交流で600V以下

供給電圧 100V、または200V

契約電力が50kWに満たない施設

商店、飲食店、事務所、一般家庭など

電力の自由化、国を挙げての再生可能エネルギーへの転換やそれに伴うFIT制度、またそうした新電力の運営を請け負う民間企業の参入などもあり、「自治体新電力」は次々と設立された。一般社団法人ローカルグッド創成支援機構の調査では、出資・協定などで連携する「地域新電力」の数は全国で103団体に上る。(2023年度末現在/2024年10月発表資料による)

ちなみに同団体の会員うち、自治体は25団体が加盟している。

泉佐野市も公共施設等の電気料金削減や地域内で電力供給をコントロールすることで、一般家庭を含めた市民への貢献を考えたという。

2025年3月泉佐野電力を訪れ、事務局長の甲田裕武さん、根来峰子さん、坂口隆さんにお話を伺った。

泉佐野電力の発足から現在に至る流れを見ながら、自治体が電力供給をする意義はもちろん、運営のあり方や地域に対してどのような影響があるのかなど、「自治体新電力」の未来を学んでいこうと思う。

千代松市長の「やれ」のひとことがエネルギーとなって

群馬県中之条町が2013年8月に中之条電力を発足させて間もなく、中之条電力のスキームを使った太陽光発電の小売りをサポートする電力コンサルタントが各地で売り込みを始めていた。2014年、泉佐野市にもそうした売り込みが舞い込んだ。千代松大耕(ちよまつ ひろやす)市長は就任3年目(現在4期目)。中之条電力の事業はまだ始まったばかりで、収益性も含めた結果は出ていない状況にあった。そうした中、生活産業部生活環境担当の甲田裕武さん(当時・現泉佐野電力事務局長)は、市長から実施するよう命を受ける。

甲田さんは当時をこう振り返る。

「民間さんの提案で私が現役の時でも断った事例ってないです。まずやってみいです。検討せいとも違う。"やれ" やってる中で色々問題がわかってきたら、そこで進めるかどうかは決める。事業化しないケースもありますけどね。」

千代松市長が非常に特異な市長とも受け取ることはできる。一方で市のためになることであれば、市のPRや収益増になることであれば、とにかくやってみようという積極性とも受け取れる。覚えておられる方も多いと思うが、泉佐野市の命名権を売却するネーミングライツを公募したり、ふるさと納税で泉佐野市に対する寄付金が日本一になり、総務省が返礼品の基準を変更することになったのもこの千代松市長の施策。

泉佐野市は大阪府南部に位置し、大阪湾沖合に関西国際空港を抱える大阪のもう一つの玄関口にあたる。千代松氏が市長になったのは2011(平成23)年。当時、泉佐野市は財政健全化団体(平成21年度~平成24年度)で、財政再建の途上だった。

1994年に開港した関西国際空港による税収増を見込んだ都市基盤整備や施設整備が仇となり、バブル経済崩壊とともに予測していた税収より約100億円も下回ることになった。整備のために発行した地方債の償還が負担となり、2004(平成16)年に財政非常事態宣言をするが、改善は思うようにならず、2009(平成21)年に財政健全化団体となった。千代松市長が就任する以前より財政健全化計画は立てられ進められてきた。

この財政健全化計画をふまえた上で、平成26年度決算で財政健全化団体を返上するため、2011(平成23)年12 月に「財政健全化実施プラン」が千代松市長の下で策定された。前述のネーミングライツもそうした実施プランの一つで、施設のネーミングライツや空港連絡橋利用税、そして税外収入としてのふるさと納税など新たな税収や収益化が進められていた。

電力の自由化や再生可能エネルギー転換という国策の上に始まった「新自治体電力」事業。沖合の関西空港島でも大規模な太陽光発電による売電が始まり、エネルギーの地産地消という機運も高まっていた中での、電力事業の売り込み。うまくいけば関西電力からの購入価格よりも安く電気が得られ、市内の事業者や一般家庭への販売もできれば、市の事業の一環としてもうまみが出るだろう。千代松市長にそういう目論見があっても不思議ではない。

当時公共団体が電力事業化に伴い導入していたのは、民間の新電力事業者(PPS)から電気を購入し、コスト削減を行うという動きが出始めていた。泉佐野市が受けた提案は、群馬県中之条町の事業スキーム。つまり、自治体と民間PPSが共同出資して地域の新電力会社を立ち上げ、地域の再生エネルギー電力を購入し、公共施設をはじめ地域の事業者や個人に電力供給を行う。事業としては、FIT制度による買い取り価格と交付金の差額で電力供給事業の運用により、安定化を図るというもの。このスキームを自治体で初めて行ったのが中之条町で、前年の2013(平成25)年7月に事業会社を一般財団法人として設立している。泉佐野市が事業化を進めていた2014(平成26)年には、日本生活協同組合連合会が「株式会社地球クラブ」という新電力会社を立ち上げるなど、PPSを取り巻く社会状況は活発化していた。

実施を指示された甲田さんは、当初中之条町に出向き、町の担当者や共同出資者に話を聞きに行った。その年の12月の議会に上程するべく、実質約半年間のスピードで進めたことになる。電気料金の削減では、民間の新電力事業者からの購入が一般的だった当時、議会からの反対も数多くあったという。実際、2014(平成26)年9月の議会でも次のような質問が行われている。

- 民間にできることは民間にという流れの中で、あえて行政が、新電力の事業団体を立ち上げる最大の理由は一体何なんでしょうか

- 先の事例として群馬県の中之条町の事業結果が出ていない段階で実施する理由は何か

- 赤字になろうかというときに解散できるのか、何らかの理由で解散するとなった場合、余剰財産はどのようにするのか

UCOの活動をサポートしてください