敗戦の1945年以降の日本史を大きく俯瞰すると、いくつかの明確な節目が浮かび上がる。戦後復興、高度経済成長、第一次・第二次オイルショック、バブル経済、1991年のそのバブル崩壊、そして「失われた30年」。さらに2020年代初頭のコロナ禍は、経済だけでなく、社会の前提条件そのものを揺さぶった出来事であった。

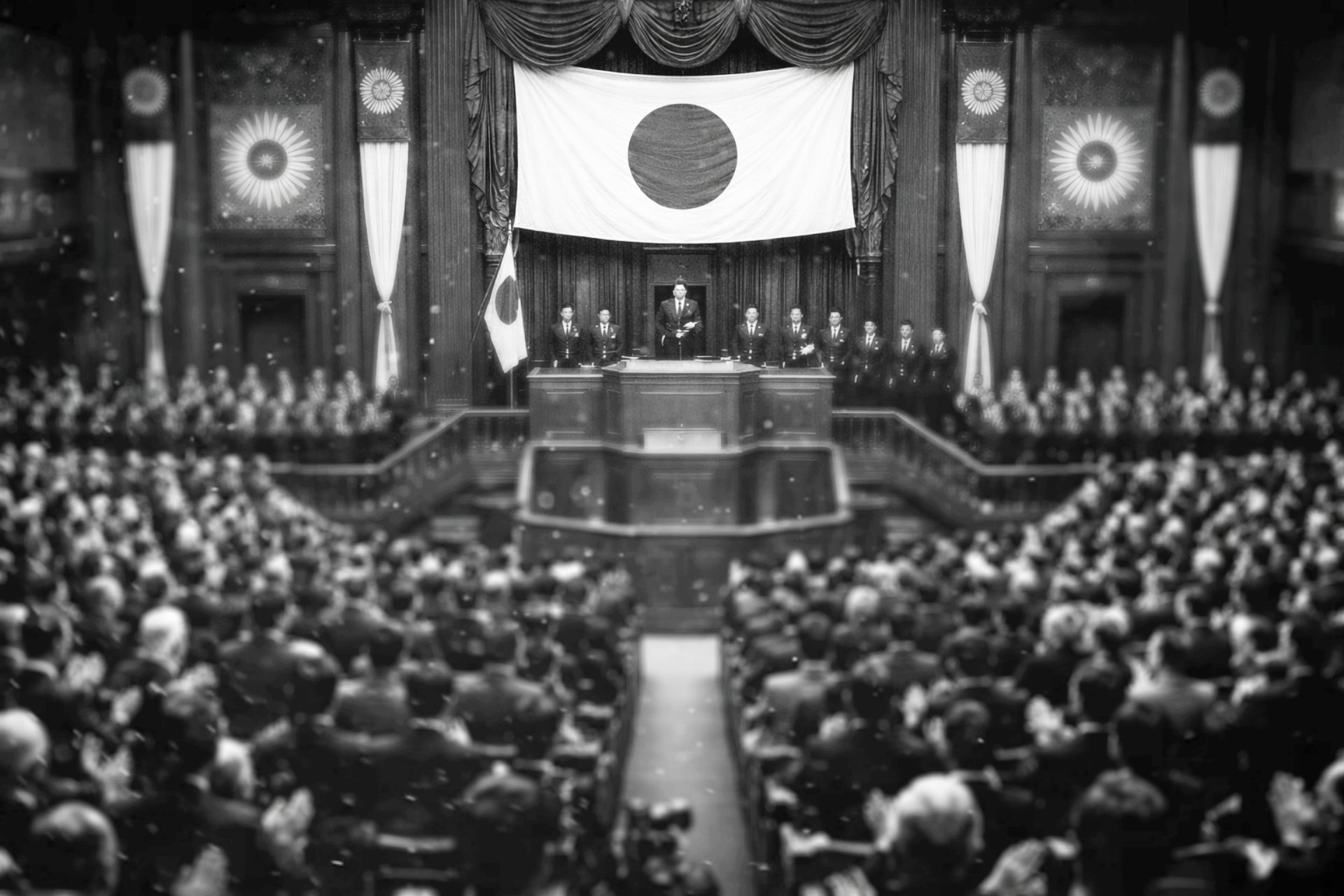

その延長線上に立つ今年2026年の冒頭に高市新内閣の冒頭解散。

無謀でひどい解散だが、この選挙結果如何で、2026年は単なる通過点ではなく、戦後体制の“次”が定まる転換点になりうる年だと考える。

本稿では、もし高市早苗内閣が朝日新聞などでいう300議席を超える地すべり的な勝利を収めた場合、日本社会はどのような景色へ向かうのかを、賛否の感情をいったん脇に置き、構造的に整理してみたい。断定ではなく、起こりうる「方向性」を見極めるための思考実験として読んでほしい。

戦後80年の「未完の整理」

戦後日本は、二つの未完の課題を抱え続けてきた。一つは安全保障の外部委託、もう一つは経済成長モデルの更新である。前者は日米安保体制に象徴され、後者は高度成長以降、実質的な代替モデルを持たないまま今日に至った。

20世紀では、この未完性は「合理性」として機能した。

だが冷戦終結後、そして中国の台頭、ロシアの軍事行動、米国の内向き化が進む現在、この未完性は「脆弱性」として意識され始めている。

高市政権が掲げる「普通の国」というスローガンは、まさにこの未完部分を一気に清算しようとする試みだと読み取れる。

「普通の国」が意味するもの

「普通の国」とは何か。それは非常に曖昧模糊としてイメージだけで語られている。非核三原則の見直し、武器輸出の本格化、憲法改正、さらには核抑止力の議論までを射程に入れたこの言説は、国際政治のリアリズムに照らせば、賛同する国民も多いかもしれないという側面も持つ。

重要なのは、これらが単発の政策ではなく、ひとつの世界観に束ねられている点である。すなわち、日本を「敗戦した日本という戦後の例外」から「主権国家の標準形」へ移行させるという物語だ。2026年の総選挙で圧勝が起きた場合、この物語は一気に制度化の段階へ進む可能性が高い。

核武装と改憲は現実になるのか

最も危険的な論点は、核武装と憲法改正である。短期的に核保有に踏み切るハードルは依然として高い。だが「核共有」「持ち込ませず、だが否定もしない」といったグレーゾーンの拡張は、政治的勝利があれば現実的な選択肢となる。

憲法改正についても同様で、全面改正ではなく、解釈と付則、緊急事態条項の積み上げによる実質改憲が進む可能性が高い。ここで重要なのは、手続きよりも速度である。地滑り的勝利は「反対を待たない政治」を可能にする。

社会の風景はどう変わるか

政策の変化以上に影響が大きいのは、社会の空気である。安全保障と国家像が前景化すれば、教育、メディア、地域社会の言語も変わる。「備えること」「守ること」「線を引くこと」が美徳として再定義される一方、これまで日本社会を支えてきた曖昧さや中庸は後景に退く。

その結果、国としての輪郭は明確になるが、内側では更なる分断が可視化される。賛成か反対か、選ぶか沈黙するか。選択を迫られる社会は、強そうに見えるかもしれないが、それ以上に脆い。

今年が、この選挙が当の転換点になるかどうかは、政権の顔ぶれだけで決まるわけではない。私たち一人ひとりが、戦後80年の「未完」をどう引き受けるのか、その態度にかかっている。そしてその方向性が選択できる選挙でもある。

「普通の国」になることは、責任を引き受けることでもある。その責任を、誰が、どの単位で、どのように負うのか。国なのか、地域なのか、個人なのか。ここを曖昧にしたまま進めば、制度は整っても社会は空洞化する。

あなたがキャスティングボードを握っている

戦後は一貫して「境界を曖昧にすること」で、近隣諸国と大きな争いにはならなかった。1945年以降、日本は一度も戦争していない。0%だ。

だが「普通の国」になったら、ちょっとしたイザコザから局部的紛争になる可能性が生じる。0%は手放される。言いたいことは言う、殴り合いをするときは殴り合う、それが「普通の国」であるならば、そうなりたいのか、なりたくないのか。

2026年とは、強さを選ぶか、関係性を編み直すか、その両立を本気で設計できるかが問われる年となるであろう。転換点に立っているという感覚そのものを、まずは私たち自身が自覚する必要がある。ここから先の景色は、すでに始まっている。

2026年2月8日、衆議院選挙がその転換点となるか否かは、あなたの投票にかかっている。

<山口 達也>