世界の平均気温1.5℃削減目標を実現できる具体的数値は示されるか?

2025年11月10日から21日の予定で、ブラジル連邦共和国・ベレンで国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)が開催される。日本時間ではきょう火曜日の午前から始まっている。2020年以降に国際社会が気候変動対策にどのように取り組むかを規定した国際条約「パリ協定」(COP21)から10年。30回目の締約国会議であり、また、5年おきに見直すとされた気候変動対策で、各国が温室効果ガスの削減目標や途上国支援として拠出する資金額について、どのような提示をするのかが注目されている。

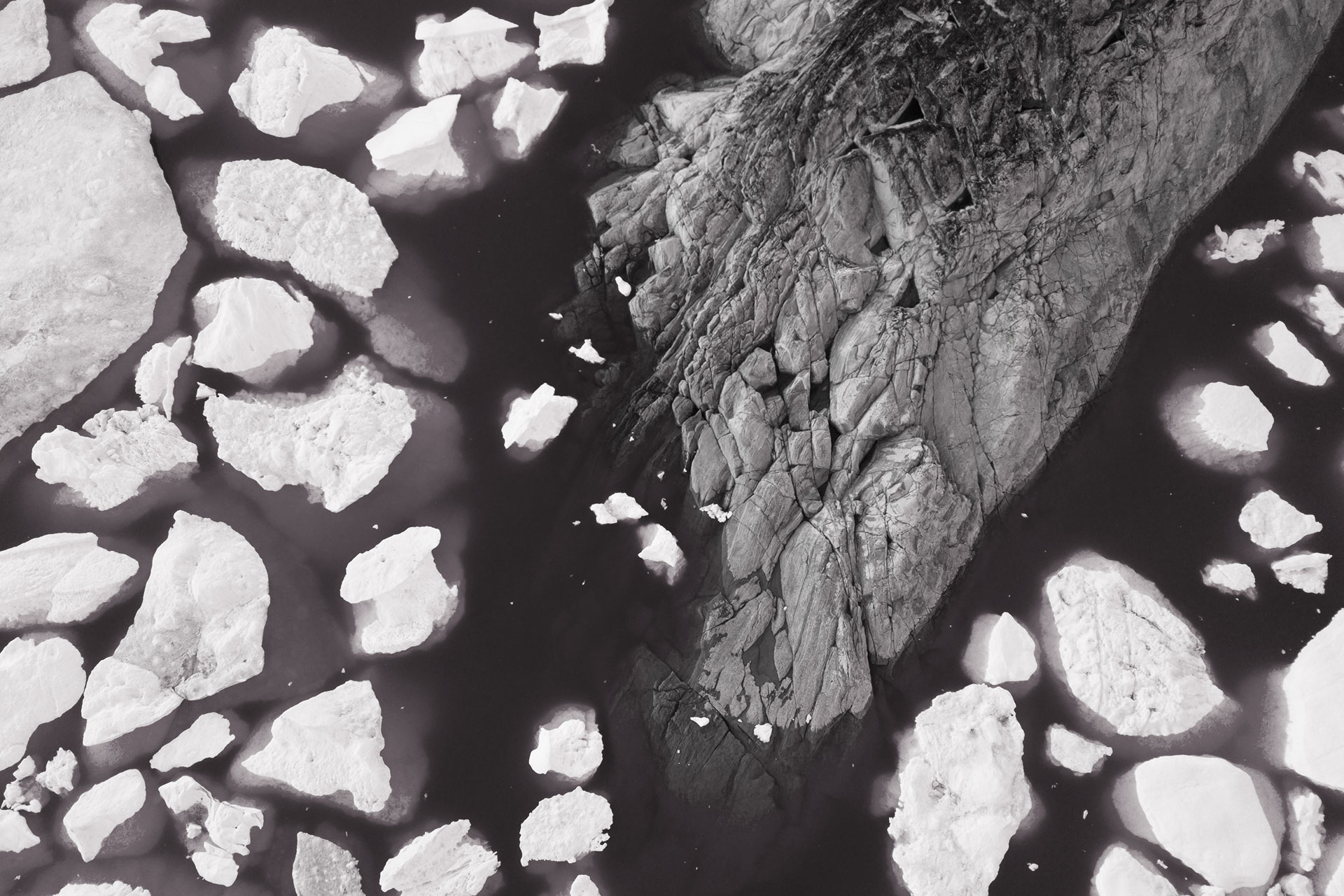

消滅の危機と言われて久しいアマゾン熱帯雨林を抱えるブラジルでの開催は、自然環境や生物多様性へまの対応についても注目されることと思われる。

パリ協定で、産業革命前と比較して世界の平均気温上昇を、(2℃より十分低く)1.5℃に抑える努力をするという目標に対して、今年は新たに具体的な数値を提出することになってる。今年の2月末までの提出予定となっていたが、提出したのは200カ国のうち1割だったという。日本は期限内に提出。2013年比で2035年度には60%、2040年度には73%を削減する、という新目標を提示したが、専門家からは「1.5℃目標には不十分」と指摘されているようだ。米国がパリ協定から離脱し、今回は官僚さえ出席しないと言われる中、果たしてどのような合意が得られるのか注目したいと思う。

日本で新たに始まった「気候正義訴訟」

できる限り注目が集まるよう、COP30の開催に合わせて「気候正義訴訟」の原告募集が発表されている。これまで世界各国で政府や企業を相手取った「気候変動訴訟」が提起されており、日本でも「シロクマ公害調停」など数件の訴訟が行われ、現在も進行中の訴訟もある。

今年の9月に発表された「Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot(気候変動訴訟の世界動向: 2025年概況)」によれば、「1986~2024年の間に提起された訴訟件数は2024年末までに世界全体で2967件(米国1899件、その他1068件)に達した」。提訴件数は2015年の120件が6年後の2021年には300件超と急増。2024年の提訴件数は230件弱となっており、増加率が安定しているという。

そうした中で新たに提起された「気候正義訴訟」は、どのような論旨で何を訴えているのかを見てみよう。

詳細は公式サイトで「気候正義訴訟」

ハッシュタグで「#地球を守るためにうったえてみた」とある。

「本訴訟は、気候変動対策に消極的な‘国’を相手どり、地球と私たちの暮らしを守るために早急な対策を求めるものです。」と訴訟の意義が大きく表記されている。ここでは、日本政府が温室高ガス削減をはじめとする気候変動対策に対して、積極的でないこと、また石炭火力発電所の新設を認めるといった政策に対する危機意識を促す目的として、国家賠償請求訴訟を行うという。

「気候正義」とはどういう意味か。

気候正義という言葉は、気候変動対策の1つのスローガンとしてよく使われている「Climate Justice」の直訳。気候の公平性とも訳される。

FoE Japanでは以下のように解説している。

FoE Japanでは以下のように解説している。

"Climate Justice (気候の公平性)とは、先進国に暮らす人々が化石燃料を大量消費してきたことで引き起こした気候変動への責任を果たし、すべての人々の暮らしと生態系の尊さを重視した取り組みを行う事によって、化石燃料をこれまであまり使ってこなかった途上国の方が被害を被っている不公平さを正していこうという考え方です。"

請求内容として、以下の3点が挙げられている。

- 国の気候変動対策が不十分であることについて、立法不作為等による責任を追及します。

- 侵害される権利としては、生命・健康、営業権、平穏生活権(安定気候生活権)などを主張します。

- 請求額については、原告それぞれの事情にかかわらず、損害の一部として一人当たり1000円とします。

「気候正義訴訟は、斎藤幸平氏(経済思想家)をはじめ、環境学者やジャーナリストなど10名が呼びかけ人となっている。また弁護団の一角には、「シロクマ訴訟」などの日本の気候変動訴訟をけん引してきたともいえる、一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)が加わっている。

世界で提起された気候変動訴訟

先に紹介したように、世界各国では、これまで様々な気候変動訴訟が提起され、その請求が認められてきた事例がある。

先の「気候変動訴訟の世界動向: 2025年概況」によれば、訴訟の戦略としては、以下の3つ形態がある。

- 政府に対する枠組み訴訟や気候考慮の統合に関する訴訟。特に化石燃料プロジェクトに対する訴訟が多い。

- 汚染者負担訴訟や企業に対する枠組み訴訟。企業の気候への影響を問う動きが強まっている。

- 移行リスク訴訟や気候ウォッシング訴訟などが新たな訴訟形態としてある。気候関連リスクに対する法的議論が進展している。

気候訴訟はグローバルサウス各国で明らかに急増しており、ブラジル、南アフリカ共和国、インドといった排出量の多い新興国では特に顕著である。憲法上の権利や環境権に絡んだものを中心に、明確な訴訟パターンが見え始めている。

世界的に、新たに提起される気候訴訟のうち、主要なものについては非政府組織(NGO)、個人、もしくは両者共同によるものであるが、グローバルサウスにおける訴訟では、政府機関、規制当局、検察当局も非常に重要な役割を果たしている。

グローバルサウスでは2024年に提起された訴訟の56%が政府機関によるものだった。

と記載されている。

アージェンダ事件(オランダ)

2013年6月提訴。オランダ政府が温室効果ガスの削減目標を1990年比で2020年に20%としていたことに対して、オランダのNGOと886人の市民が25~40%に引き上げることを求めた訴訟。ハーグ地方裁判所、ハーグ高等裁判所がそれぞれ訴えを認め、2019年12月20日オランダ最高裁判所が、2020年の温室効果ガスの排出削減目標を1990年比で25%削減に引き上げるよう国に命じた。

この判決では、国の温室効果ガス削減目標が不十分で違法であると認めたこと、削減目標値を具体的に示した点が画期的とされており、その後の世界の気候変動訴訟に大きな影響を与えたとされている。

スイス女性団体の気候訴訟

「KlimaSeniorinnen(気候保護のためのシニア女性の会)」という多くが70歳代以上のシニア女性たちが、2016年にスイス政府に対して提訴した訴訟。スイスで熱波が発生した際、家から出られず、健康被害を受けたと主張し「スイス政府の不十分な気候変動対策は人権侵害である」としたもの。当初スイス国内では退けられたが、2020年に欧州人権裁判所に提訴。2024年4月9日、欧州人権裁判所は、排出削減目標を達成するためのスイスの努力は、極めて不十分だったと市民の主張を認め、スイス政府が「気候変動に関して欧州人権条約上の義務を怠り」、同条約8条の「私生活および家族生活の尊重を受ける権利」に違反するとした。

韓国の10代の若者による気候変動訴訟

韓国が定めた気候危機に対処するための温室効果ガス排出削減目標、2030年に2018年比40%減とした設定は不十分であり、2031年から2049年までの排出量削減計画が策定されていないこと、若者の基本的権利を侵害していることなどを違憲として、2024年8月29日に提訴した訴訟。

2024年4月、韓国憲法裁判所は、韓国のカーボンニュートラル枠組法に2031年以降の削減計画が定められていないことは基本的人権の擁護に違反するとして同法を違憲とし、2026年2月28日までに改正するよう命じたもの。これは、アジアでは初めて気候変動訴訟で人権の侵害として勝ち取ったもので、画期的判決と言われている。

紹介した事例以外にも数多くの判例がある。

日本における気候変動訴訟

神戸石炭訴訟

参考:神戸石炭訴訟サイト

CO2を大量に排出し環境負荷が高い石炭火力発電所設置に対して、神戸市在住の住民が2018年9月14日に提訴した行政訴訟と民事訴訟。行政訴訟は、経済産業大臣が事業者に対して環境影響評価(環境アセスメント)の「確定通知」をしたことが違法というもの。民事訴訟は、神戸製鋼が建設・稼働する石炭火力発電所に対して、人格権・平穏生活権に基づく、建設・稼働・稼働指示の差止(主位的請求)とCO2排出等の段階的差止(予備的請求)をもとめるもの。

行政訴訟では、一審の大阪地方裁判所は、2021年3月「地球温暖化による被害は特定の地域の人にだけ生じる問題ではなく、世界全体の問題であり、個人の法的な権利を認めた法律はなく、政策で対応されるべき問題であるとして、原告は裁判を提起する権利がないとして棄却した。控訴審でも同内容で2023年3月に原告敗訴が確定している。

民事訴訟では、2023年3月の一審判決では「原告らの生命、身体、健康に「具体的危険」が生じていない」、「被告の排出と原告の被害との間に「相当因果関係」がない」として請求棄却。控訴審では、大阪高等裁判所は神戸地方裁判所の判決をほぼ踏襲し、2025年4月24日に原告の請求を棄却した。

国内では神戸以外でも、2019年に仙台、横須賀でも石炭火力発電所差し止め訴訟が提起された。

明日を生きるための若者気候訴訟

参考:明日を生きるための若者気候訴訟サイト

日本各地の10代~20代の若者たちが、気候危機に脅かされることのない未来を求め、日本のCO2排出量の約3割を占める主要電力事業者に対し、科学が示す1.5℃目標と整合する水準での排出削減を求め民事訴訟を提起している。

2024年8 月6日、中学生を含む北海道から九州までの16 人の若者たちが名古屋地方裁判所に提訴。

原告らは、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)などの最新の科学によれば、2020年に生まれた子どもたちは1950年生まれの世代の4~7倍、気候変動の悪影響を受けると予測される。気候変動によって「誰もが、安定した気候のもと健康的に暮らす権利」が侵害されることに対して、政府や企業が十分な気候変動対策をとることを求める、としている。

被告は以下の10社で、被告である主要の電力会社は、火力発電所を多く持っており、電力の販売分も含めると、この10社だけで日本のエネルギー起源のCO2排出量の3割を超えている。これらの事業者のCO2の排出量について、気温上昇を1.5℃以内に抑えるという科学的・国際的な目標に合うように削減を義務付けることを求めている。

株式会社 JERA、東北電力株式会社、電源開発株式会社(Jパワー)、関西電力株式会社、株式会社神戸製鋼所、九州電力株式会社、中国電力株式会社、北陸電力株式会社、北海道電力株式会社、四国電力株式会社

気候変動訴訟による影響が広がりを見せている

先の「気候変動訴訟の世界動向: 2025年概況」では、訴訟が社会的に多方面に影響を及ぼしているとしている。このことは、今後日本においても気候変動訴訟が政治、司法、社会環境に大きく影響を及ぼすと考えられる。少し未来の戦略を考える上での参考としたい。

以下に引用する。

法廷外でも、訴訟は気候に関するガバナンス、政策立案、資金調達の方向性を左右し続けている。特に、権利に基づく訴訟は、国の法的枠組みや政策枠組みに影響を及ぼすうえで、ますます大きな役割を果たすようになっている。とはいえ、判決の履行状況は一様でなく、裁判所の命令に対して異議が申し立てられることも度々ある。

気候訴訟は立法にも影響を及ぼしている。気候変動責任に関する法律の出現は、その顕著な例である。米国では、ニューヨーク州とバーモント州で気候スーパーファンド法が採択されたが、これは、気候変動への適応や気候変動による損失や被害の補償に要する費用を化石燃料会社から回収しようとするものである。しかし、新たなトランプ・バンス政権の下、これらの法律は現在、異議を申し立てられている。カリフォルニア州で提案された類似の法案は、個人や保険会社が気候変動による損失を化石燃料会社から直接回収するために訴えを起こす私的訴権を認めようとするものだったが、2025年4月、州議会上院の司法委員会で否決され、こうした法律の制定に立ちはだかる政治の障壁が浮き彫りになった。一方、フィリピンやオーストラリアなどでは、訴訟がきっかけとなって、注意義務、権利の保護、企業のデューデリジェンス(適切な注意義務)を強化する立法措置の提案につながった。

最後に、気候訴訟は、特に企業や金融機関にとって、重要な財務リスクとみなされるようになっている。ほとんどの金融機関は、訴訟をESGリスク枠組みに組み入れ始めたばかりの段階にあるが、規制の圧力は高まり続けている。さらに、新たな石油・ガス開発の承認など、広く注目を集めたほんの一握りの訴訟がすでに戦略的意思決定に影響を及ぼしていることを示す証拠もある。

ucoの活動をサポートしてください