10月31日、内閣府が2025年9月に実施した「気候変動に関する世論調査」の速報値が公表された。

内閣府「気候変動に関する世論調査」

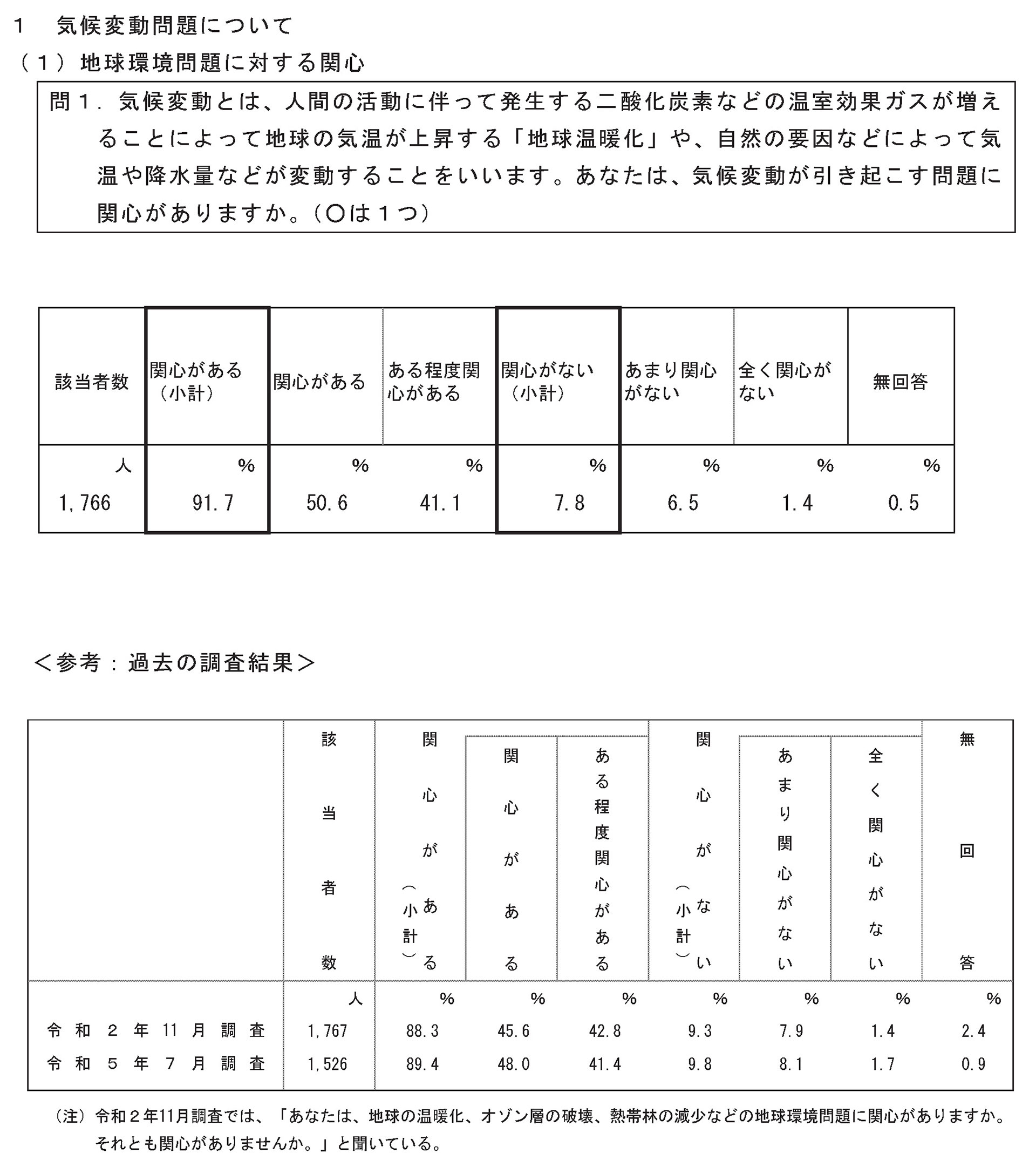

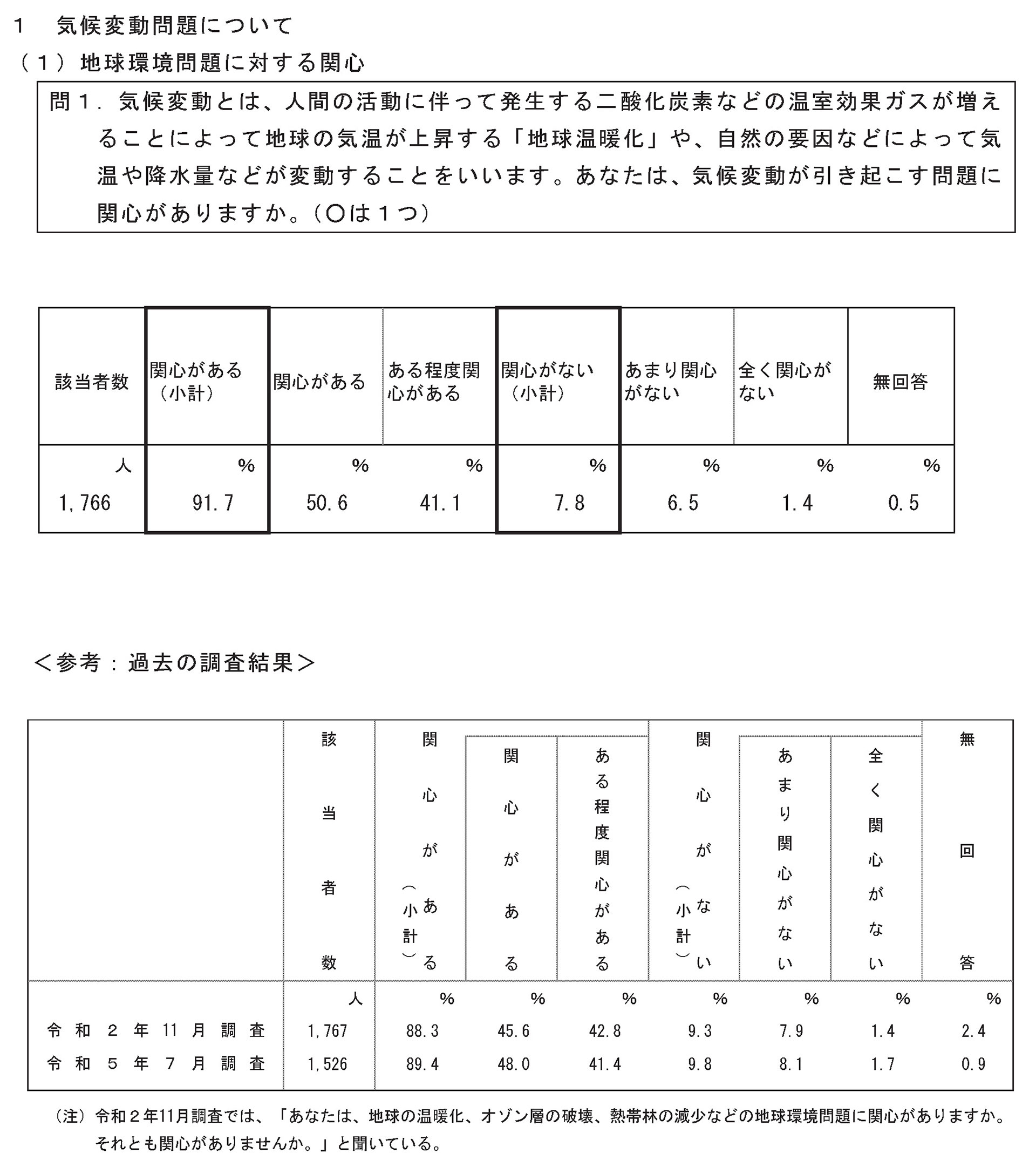

「気候変動に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。」ための調査で、定期的に行われており前回は令和5年7月。

調査対象が「全国18歳以上の日本国籍を有する者3,000人」と広い割には回収数は1,766人と少ない。速報値だから仕方ないが、年齢など属性別による集計値が出ていないので、それぞれの調査結果による傾向までは確認できない。「本調査は速報であり、属性別の結果やクロス集計表については確報段階で公表する。」とされているので確定版を待ちたい。

調査の分野は次の5点

1 気候変動問題について

2 脱炭素社会について

3 気候変動影響について

4 気候変動適応について

5 熱中症予防について

各分野の調査項目の回答で気になる点がいくつかあったので紹介したい。

9割が気候変動問題に関心がある一方、情報不足を指摘する声は多い。

気候変動が引き起こす問題に関心があるかという問いに91.7%が関心があるとしてる。前回の89.4%から約3ポイント強増加している。国際会議や異常気象の報道が増加していることも影響していると思われる。

そして気候変動によって大雨による水害や農作物への被害など、様ざまな影響が出ることについても86.2%が知っていたと答えている。

内閣府「気候変動に関する世論調査」

内閣府「気候変動に関する世論調査」

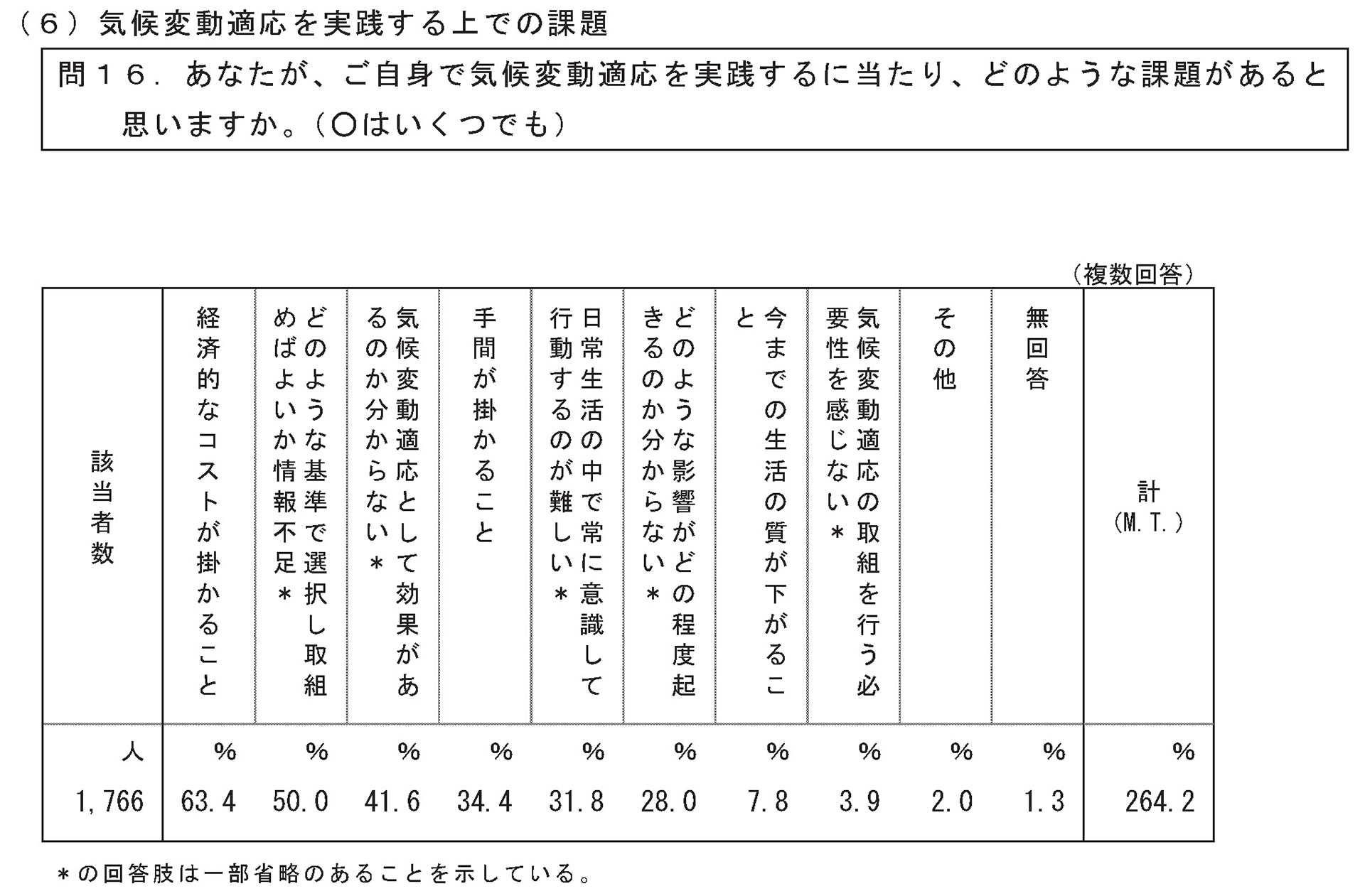

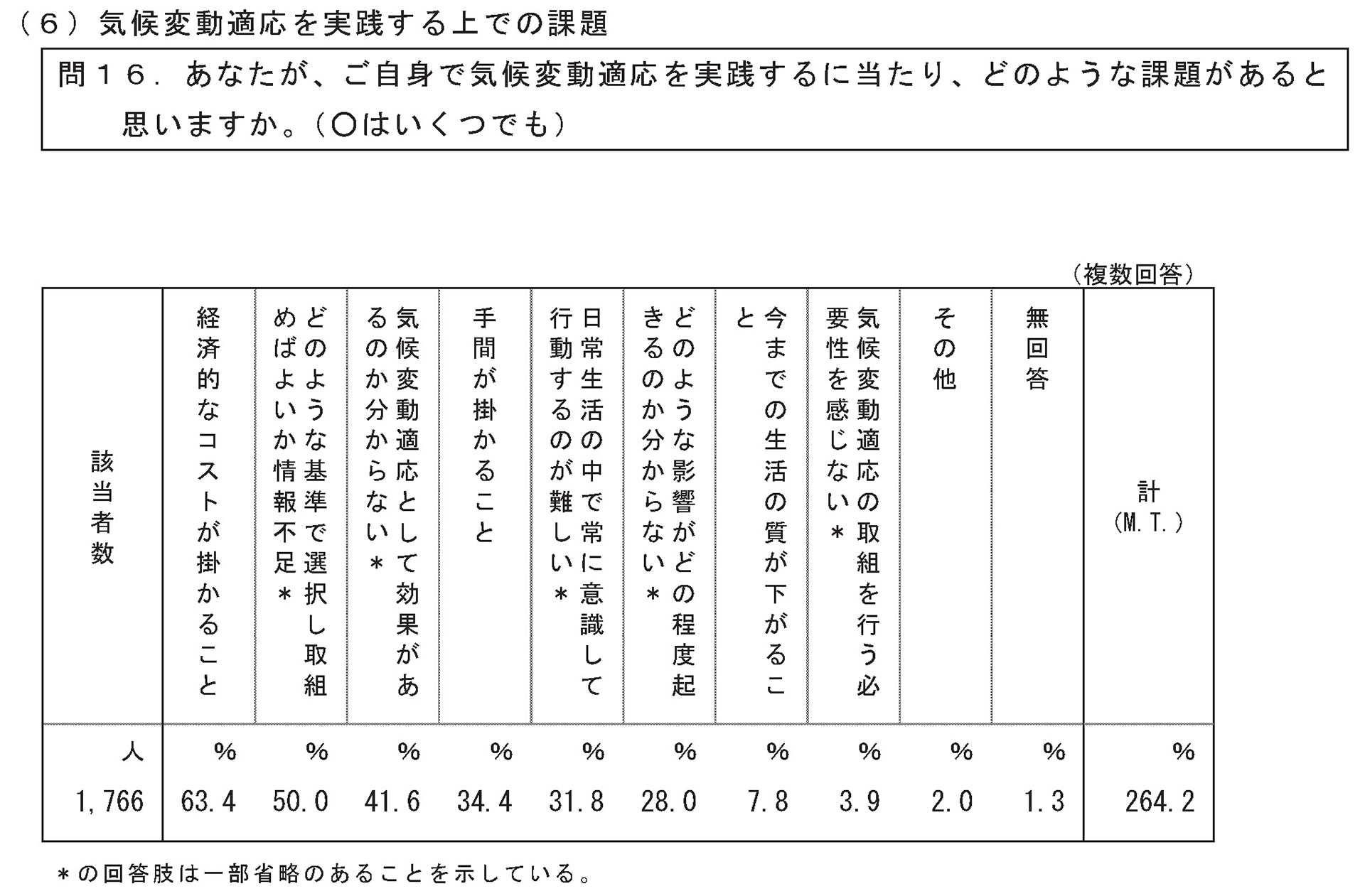

この後、気候変動適応を実践する上で課題についての質問があるのだが、上位3つの内容が興味深い。

気候変動適応

気候変動は私たちの生活にも影響を与えています。その影響に対処し、被害を防止・軽減する取組を「気候変動対応」といいます。

あなたが、ご自身で気候変動適応を実践するにあたり、どのような課題があると思いますか。

・経済的なコストがかかること 63.4%

・どのような基準で選択し取り組めばよいか情報不足 50.0%

・気候変動適応としてどれだけ効果があるかわからない 41.6%

内閣府「気候変動に関する世論調査」

内閣府「気候変動に関する世論調査」

前回の調査でもこの3項目が上位を占めている。経済的コストがかかることについては前回より16ポイント上がっているのは物価高の影響も大きいだろう。

しかしここで重要なことは、気候変動問題に対処するための「正確な情報」が不足していることではないか。明確に情報が不足していることを選択しているだけでなく、「気候変動適応としてどれだけ効果があるかわからない」という選択肢を合わせれば、相当数の人が気候変動問題にたいしてどのような対応があるのか、どのような効果があるのかといった情報の正確性に疑問があるのではないかと思われる。

インターネットで検索すれば、何百件もの情報はリストアップされるが、的確で自分の生活にとって効果的な対策がわからないということだと思う。ましてや、その対策のために何らかの商品購入が必要となれば、ほんとうに効果があるかどうか買ってみなければわからないのであれば、「コスト対効果」を考慮し買い控えることは容易に想像できる。

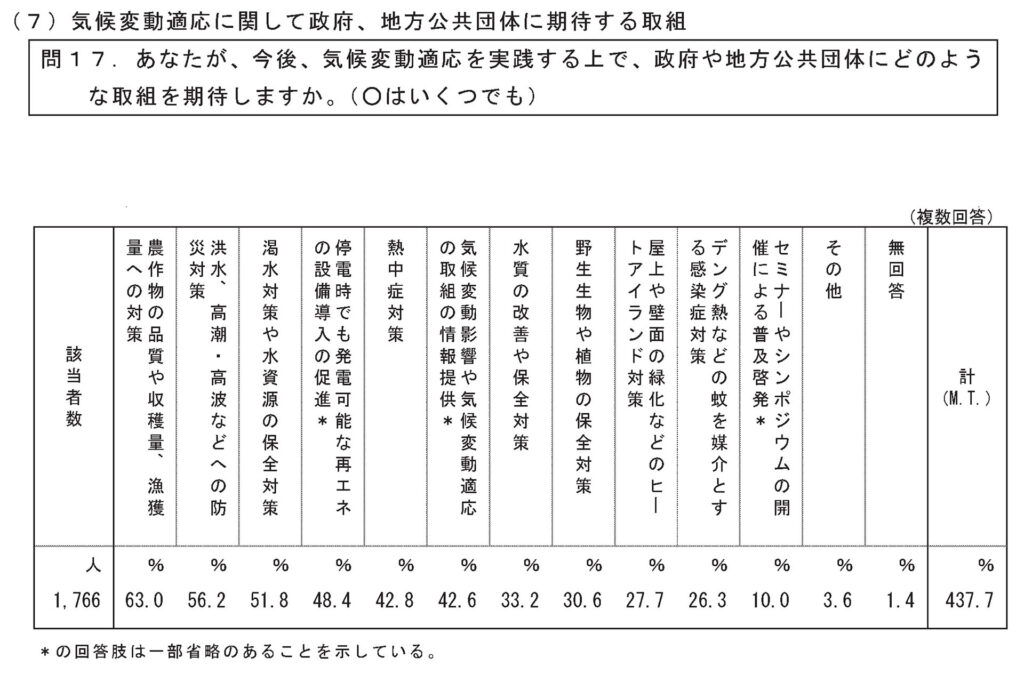

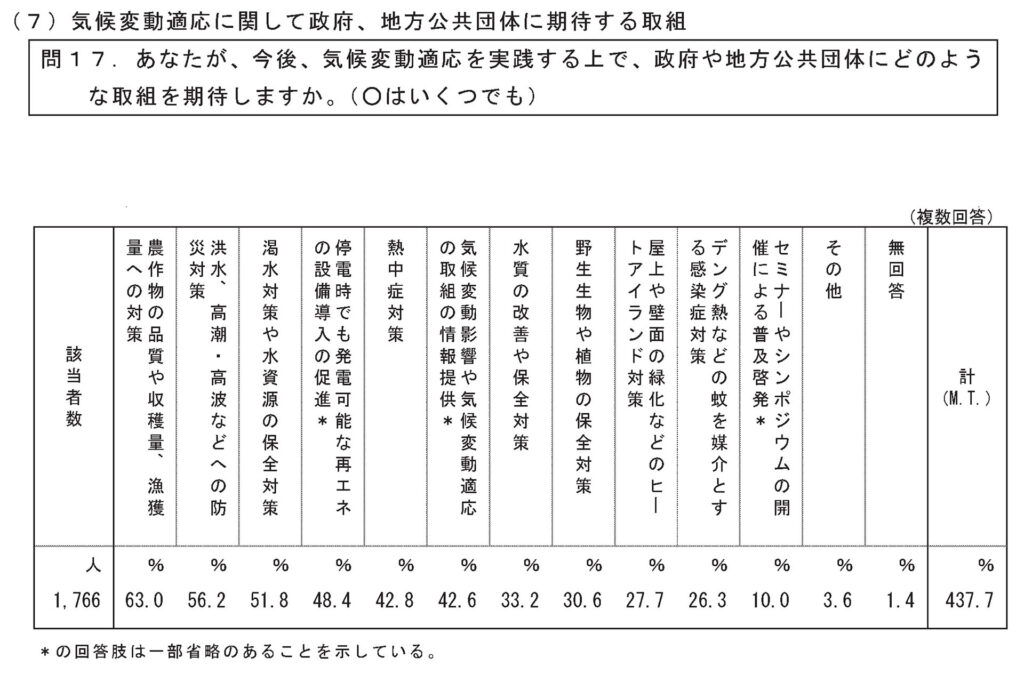

また別の質問に、「気候変動適応に関して政府、地方公共団体に期待す取組み」がある。ここでは、日常生活に直接影響する項目に多くの要望が集まってはいるのだが、「気候変動影響や気候変動適応の取組みの情報提供」が42.6%となっている。質問票ではこの回答項目は最後の方にあるのだが、多くの回答が集中していることが伺える。

内閣府「気候変動に関する世論調査」

内閣府「気候変動に関する世論調査」

企業や自治体に対する気候変動に関する調査が必要ではないか

今回の調査は、あくまでも国民の意識調査。しかしこの質問項目や回答内容からは、気候変動に対する危機感はわからない。気候変動に起因する様ざまな影響については、今年の異常な暑さや長かった夏など、人は肌感覚で危機感を持ったと思っている。実生活への影響をはじめ、命に係わる熱中症への対策などは、多くの人が行っているだろう。しかし一方で、政府や自治体、そして企業などはどれほど危機感を持って対応しているのかが窺い知れない。

温室効果ガスの大量排出元であり、エネルギー消費でも、政府機関や自治体施設、企業活動が大きく影響していることは明らかだが、再生可能エネルギーへの転換や産業構造の転換などにどれほどの危機感を持って対応しているだろうか。ucoでは自治体新電力についての取材を続けているが、具体的に取り組んでいる自治体はまだまた少ない。特に都市部になればなるほどその対応は遅々として進んでいない。政府をはじめどの自治体も脱炭素社会への転換や、カーボンニュートラルを目指す、といったメッセージは掲げてはいるのだが、具体的な対応や、実施ている効果・検証を明らかにしている自治体は少ない。

政府や自治体がどれほどの危機感をもって市民に呼び掛けているのか、その度合いが今回の調査結果に表われてはいないだろうか。気候変動適応という対処方法ではなく、気候変動の流れを転換しなければならないこと、そして自ら行動することを市民、国民に向けて伝えることこそ必要だと提起しておく。「「身を切る改革」などといって議員定数を減らすことを訴えるのではなく、政府や自治体、企業は身を挺して気候変動に立ち向かう姿を見せてほしい。