進化する自治というが、そもそもの、「政治とは何なのか。」

この問いは古代から現代に至るまで繰り返し議論されてきた根源的なテーマである。アリストテレスは人間を「ポリス的動物」と呼び、共同体を形成することこそ人間の本質であると説いた。その共同体の運営を担う仕組みこそ政治である。

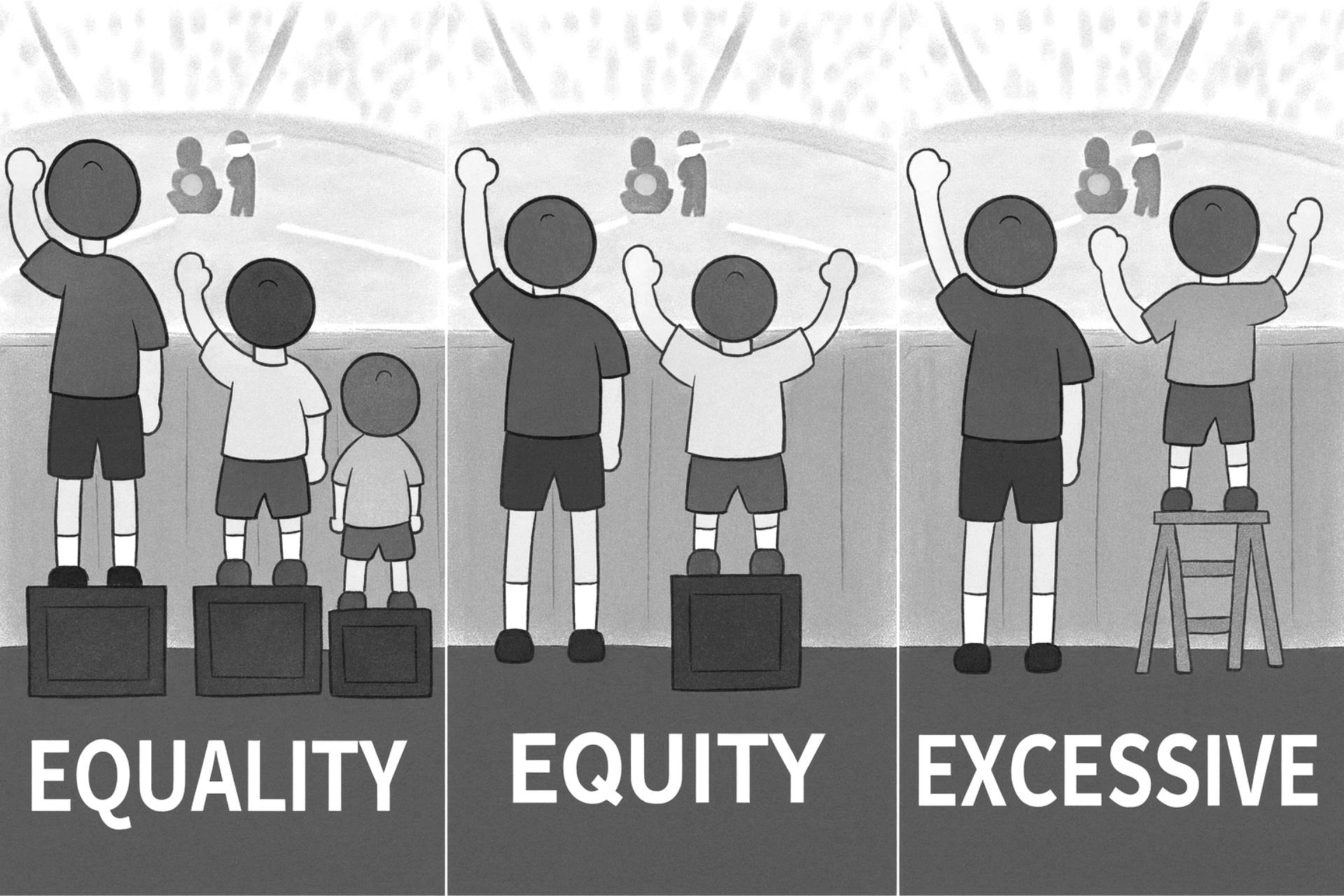

では、政治は具体的にどのような役割を持ち、民主主義の下ではどう機能すべきなのか。本稿では「公平(Equality)」「公正(Equity)」「行き過ぎ(Excessive)」という三つの概念を軸に考察する。

公平とは何か

公平とは「誰に対しても同じ扱いをすること」である。選挙で一人一票が保障されるのは典型的な公平の仕組みである。税率を一律に設定することもまた公平の表現である。公平は形式的な平等を重視し、誰もが同じルールの下に置かれることを意味する。

しかし、形式的な公平はしばしば実質的な不平等を生み出す。たとえば、学習に困難を抱える子どもと、特別な支援を必要としない子どもに、同じ授業だけを与えるとすれば、結果的に前者は学習機会を失う。形式的な公平は必ずしも機会の均等を保障しないのである。

公正とは何か

公正とは、状況や背景に応じて妥当な配慮を行い、実質的な平等を確保することである。生活困窮者に対する生活保護や給付金、障がいのある人へのバリアフリー化、災害被災地への特別支援は、公正の観点から導かれる政策である。

つまり、公平が「同じ扱い」を目指すのに対して、公正は「違いを考慮したうえで実質的に平等な結果を目指す」点に特徴がある。政治はこの「公正」を担保する仕組みとしての性格を持つ。ジョン・ロールズが唱えた「正義とは社会制度の第一の徳である」という言葉は、政治の本質を突いている。

行き過ぎとは何か

しかし、公正を重視しすぎると「行き過ぎ(Excessive)」が生じる。過剰な優遇策や特例は、他の人々に不公平感をもたらし、社会の信頼を損なう。支援の対象が不透明であったり、特定の利益集団のみに偏った政策が行われたりすれば、それは「行き過ぎ」として批判を受ける。

公平を強調しすぎれば弱者を切り捨て、公正を強調しすぎれば過剰な優遇に陥る。このバランスをどう取るかが、政治の核心にある課題なのである。

民主主義と三つのバランス

民主主義の下での政治は、この公平・公正・行き過ぎの三つの力学の中で均衡を保つことが求められる。

- 公平の確保

法の下の平等、一票の平等といった基本原則は揺るがせにできない。すべての市民が同じルールの下に置かれることは、民主主義の基盤である。 - 公正の実現

しかし現実には格差や不利な状況に置かれる人々が存在する。そのため、公正の観点から追加的な支援を行い、実質的な平等を確保する必要がある。 - 行き過ぎの抑制

公正を理由にした過剰な優遇や、政治権力の私物化による不当な利益分配は避けなければならない。そのためにこそ、透明性と市民による監視が不可欠である。

この三つの視点はトレードオフの関係にあるため、常に絶妙な調整を必要とする。その調整を担うのが、政治という営みである。

政治とは公正の担保である

ここで改めて「政治とは何か」を問うならば、それは「公正の担保」であると言えるだろう。公平という形式的平等と、公正という実質的平等。その両者の間で社会の納得を得る線引きを行い、行き過ぎを抑制する。その役割を果たすために、政治は存在している。

もちろん、現実の政治は必ずしも公正を担保できているわけではない。政権維持のための権力闘争や、特定の利益集団に偏った政策、あるいは世論操作による「見せかけの公正」は枚挙にいとまがない。だからこそ、市民による不断の監視と参加が不可欠である。民主主義とは「完全な公正が与えられる体制」ではなく、「常に公正を追求し続ける体制」である。

緊張感が保てない長期政権

民主主義における政治は、次の三点に集約される。

公平を基盤とし:すべての人に基本的権利を等しく保障する

公正を追求し:不利な立場の人々に配慮し、実質的な平等を実現する。

行き過ぎを抑制:過剰な優遇や権力の乱用を防ぐため、透明性と説明責任を果たす。

この三つが有機的に結びつくとき、政治は人々の信頼を得て、民主主義は健全に機能する。政治とは単に権力の行使ではなく、社会の公正を守るための制度的担保である。そしてその担保は、市民一人ひとりの参加と監視によって初めて現実のものとなるのである。

そういう意味で、長期政権になると、この公正性の制度が担保しにくくなる。

二元代表制の元、市長と議員がグルになってしまうとこの公正性は全く機能しなくなる。

現時点での大阪市政はまさしくその状態であり、原理原則からみても、今の大阪市政は非常に危険な状態である。

具体的な内容については、またコラムで伝えていきたい。

<山口達也>