「日本の都市特性評価」において大阪市が5年連続総合1位とは?

前回、日本における「副首都」とはどういう位置づけなのかが、はっきりしない、という話を大阪府・市副首都推進局が提示している「Beyond EXPO 2025~万博後の大阪の未来に向けて~骨子(案)」をもとに探っていった。

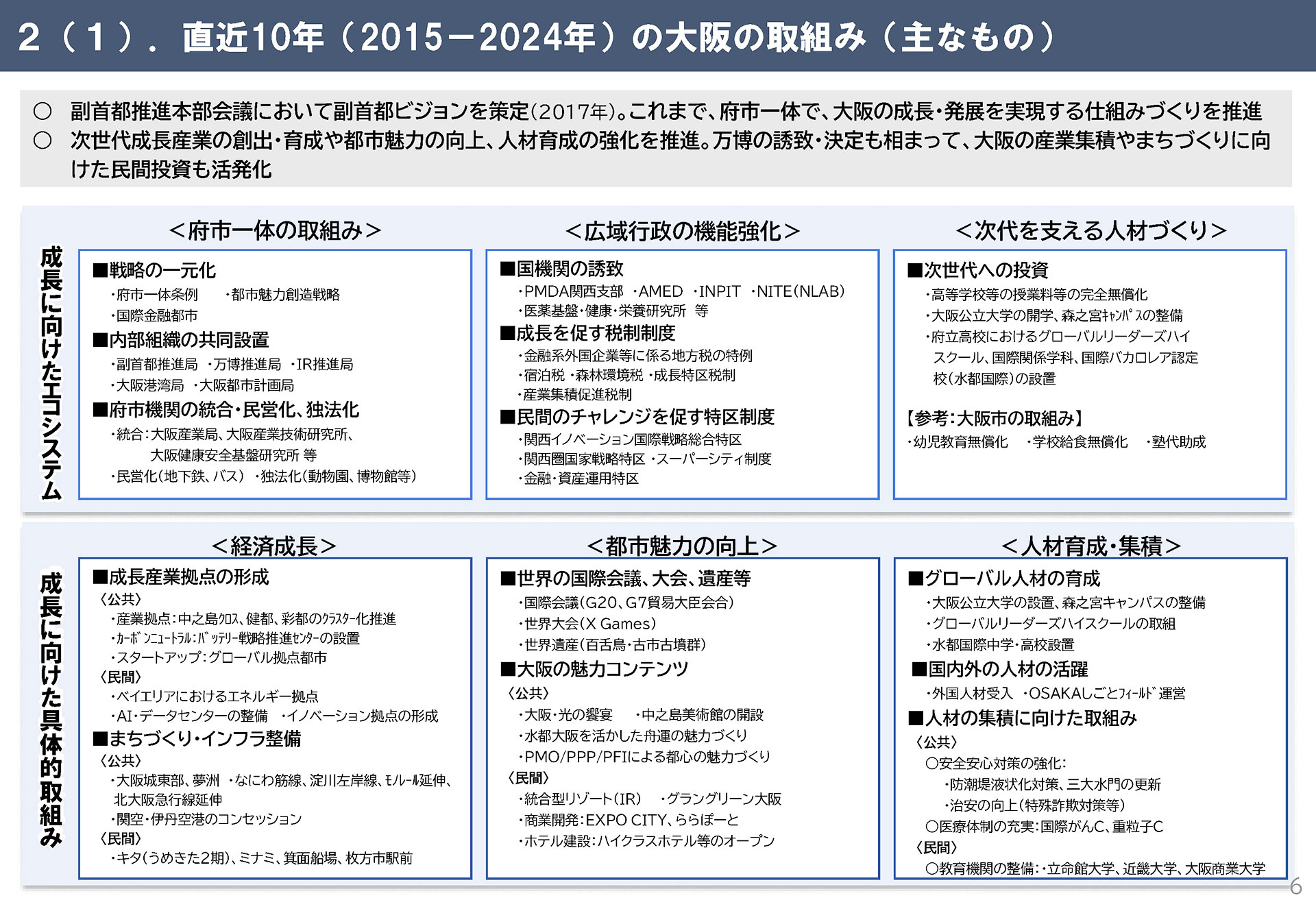

この中では、直近10年(2015-2024年)の大阪の取組みをベースに、大阪が以前と比べてより成長する基盤がつくられてきたか、今後の発展が期待できる、といった内容が満載である。

具体的な取り組みとしてここで表されている項目といえば、「経済成長」、「都市魅力の向上」、「人材育成・集積」といった内容。(下図「直近10年(2015-2024年)の大阪の取組み(主なもの)」参照)

経済成長では、・成長産業拠点の形成、・まちづくり・インフラ整備が挙げられており、相変わらずの新たな開発を続けるという60年代、70年代の土建国家よろしい前時代的な発想にしか見えない。「拠点づくり」という開発であって、拠点を育てる産業支援が項目としてさえ上がっていない。

また都市魅力の向上として挙げられているのが、「世界遺産(百舌鳥・古市古墳群)」、「中之島美術館の開設」、「PMO/PPP/PFIによる都心の魅力づくり」などだ。世界遺産登録などは確かに魅力向上にはなるだろうし、集客力アップにつながっているのも知れない。だが、中之島美術館やPMO/PPP/PFIによる都心の魅力づくりは、ほんとうに「都市の魅力づくり」になっているといえるだろうか。中之島美術館が大都市の美術館として魅力ある企画を行っているのかは様ざまな意見があろうかと思う。ことは美術館の企画そのものではなく、この美術館がPFI法に基づき、株式会社大阪中之島ミュージアムが運営している、いわゆる「PFIコンセッション方式」にあると思う。大阪府・市は、公園や美術館といった公共施設を民間企業を運営権者として導入するPMO、PFIといったコンセッション方式を多用している。公園の運用を任せることと引き換えに、公園内の一部のエリアを商業施設等を設置することを認め、樹木の伐採や植物園の縮小などが行われ、公園内に誰もが利用できる場ではない空間を生み出している。

現在の大阪府・市が都市魅力の向上として中之島美術館をクローズアップさせる一方、他の美術館や博物館に対してどれほどの支援が行われているだろうか。橋下市長時代、市内の美術館、博物館を統廃合し、当時想定されていた「新美術館」に一元化し、民間資金を導入するという意向が喧伝された。なんでも一つにすればいいというものでもない。1か所にした後は、市有地を売却することしか考えていないのだから。現在は「地方独立行政法人大阪市博物館機構」による美術館・博物館の経営は統合される中、中之島美術館の存在だけが宣伝されている。

「文化」に対して経営効果・効率だけを指標とする方針のもとで運営されることが、大阪府・市の言う「にぎわい」や「都市の魅力」につながるのだろうか、と考えるわけである。

日本の都市特性評価に表される評価内容と上位であることの意味

先に進もう。

現在の大阪は、様ざまな視点から総合力として優れた都市となったという。その指標が、森記念財団 都市戦略研究所が毎年行っている「日本の都市特性評価」だ。ここで表されている「合計スコア上位10都市 結果・分析」から大阪市、名古屋市、福岡市の上位3位と、それに続く横浜市、京都市、神戸市を見てほしい。

大阪市は経済・ビジネスや交通・アクセス、文化・交流では1位、2位となっている。が、環境では134位、生活・居住も47位と評価は低い。生活・居住は前年度よりも劣っている。上位3都市では環境はいずれも評価が低くなっていることから、都市のあり方、あるいは考え方に偏在があるということだ。

環境の指標として「温暖化対策」や「自然環境」、「気候」など5項目あるが大阪市の評価が低くなるのは、再生可能エネルギー自給率の低さや都市地域緑地率の低さ、夏の涼しさ・冬の暖かさなどに問題があるということだ。

ただ、他の分野の指標にもおかしさを感じる項目がある。例えば文化。交流では、ハード資源として観光地の数や文化財指定件数が増加したことで評価が上がっており、ソフト資源ではイベントの数が増えたことにより評価が上がっている。評価が上がったことには納得するものがある。市や外郭団体、PMO方式による公園でのイベントが年中ひっきりなしに行われている。また休日の人の多さや行楽・観光目的の訪問の多さもあれば、観光客誘致活動も評価指標の一つということからも、経済指標と一体となった評価となっていることがわかる。

研究・開発でも、研究集積の指標が学術・開発研究機関従業者割合であったり、研究開発成果として論文投稿数や特許取得数が指標となっている。どういう内容か、あるいは研究成果の社会的影響度などは指標にはなっていない。

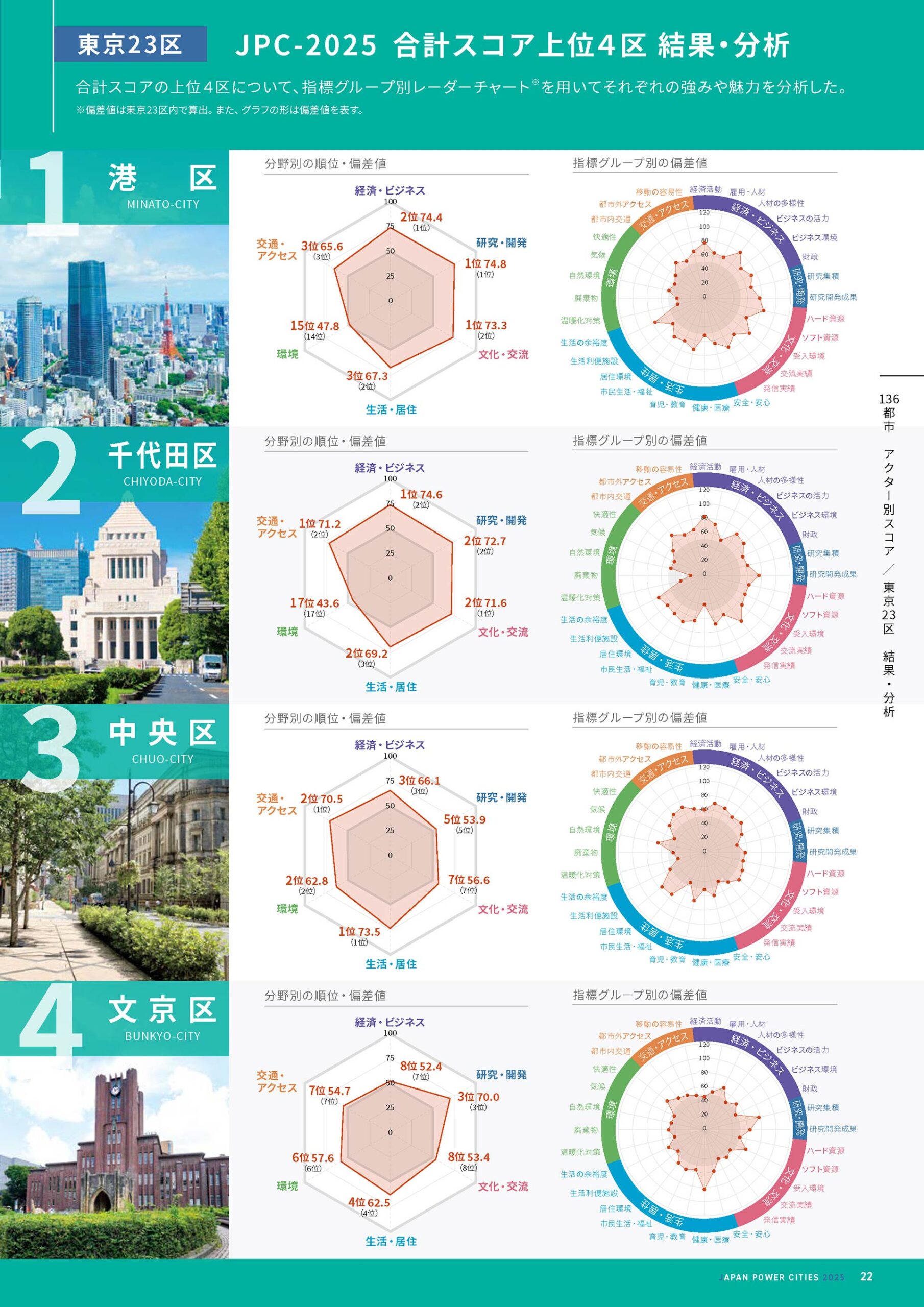

一方、4位の横浜市や6位の神戸市などは、突出した分野があるわけではないが、どの分野もある程度平均的な指標を示している。しかも前年と比べて極端に上下しているわけでもない。指標グループ別の偏差値で比べてみれば、大阪市の極端さが見て取れる。経済活動は120以上を示しているが、雇用や雇用の多様性は極端に低い。健康・医療も低くなっているし市民生活・福祉も低いなど、市民にとって実は住みづらく、魅力に乏しいことが現れている。

現在の首都エリアに見られるまちづくりとは

様ざまな分野での安定さが求められる「副首都」として、こうした極端な都市がふさわしいと言えるのだろうか。例えば東京23区の上位4区を参考までに掲載しておこう。大阪市と比べていただければ、各分野で極端な差異があまりないことに気が付くと思う。

大阪府・市は、盛んに「副首都」の重要性をアピールし、大阪が日本の経済をけん引する都市にふさわしいと喧伝するのだが、自分たちが「優れている」とする指標をもってしても、そうではないことが読み取れると思う。特に「世界」を相手にトップ都市と肩を並べたいのであれば、温暖化対策や廃棄物対策、自然環境といった指標を大幅に改善する政策転換が必要だと提言しておく。

ucoの活動をサポートしてください