現在進行形の感染症による健康リスク

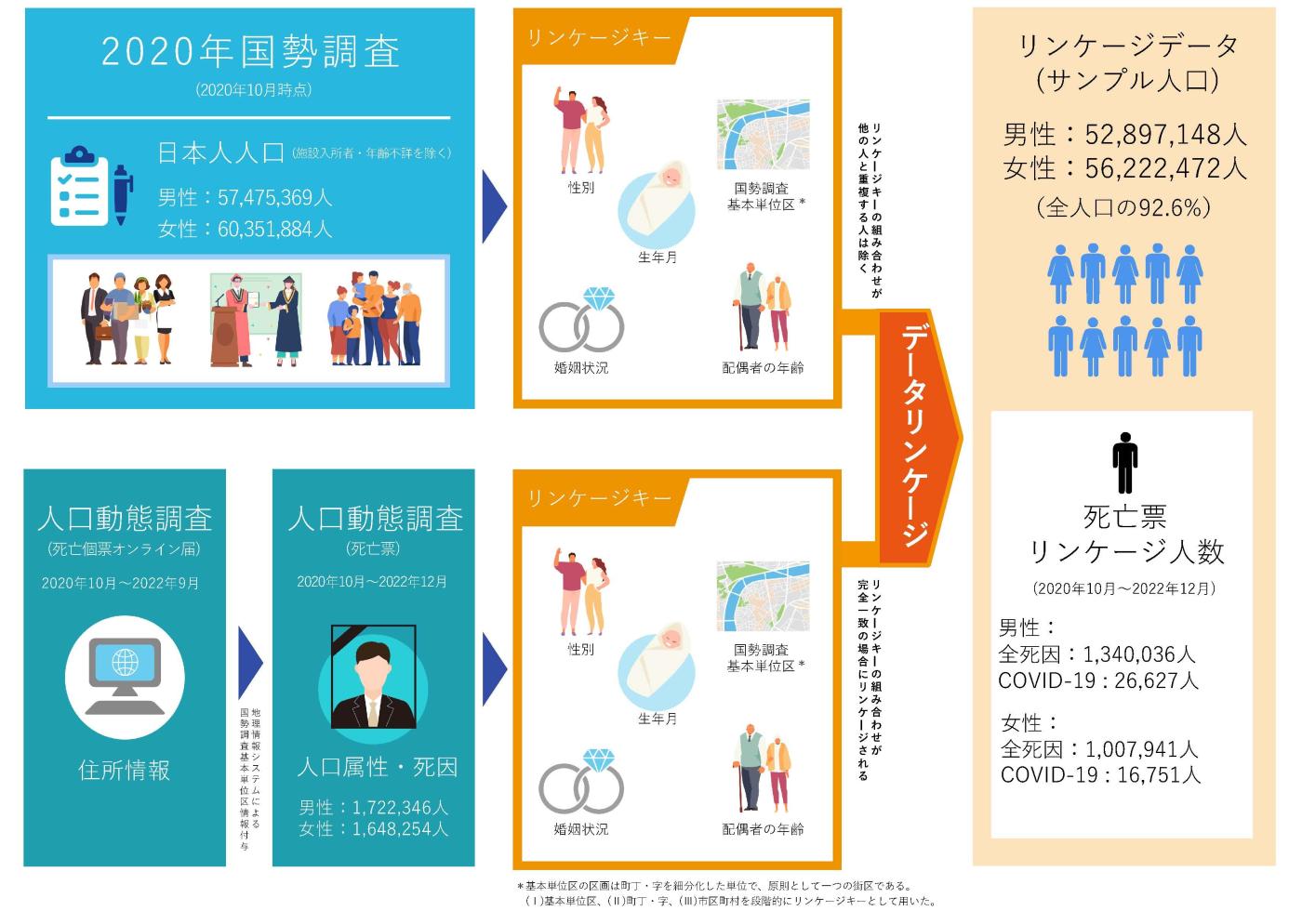

国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所が7月に「国勢調査と人口動態統計の新たなリンケージ手法を開発 COVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析」という研究結果を発表した。内容は、新型コロナ感染症での死亡率の社会人口学的特徴を明らかにしたもの。

この研究結果を読んでいて、現在の新型コロナの感染状況がどのようになっているのかを確認してみた。

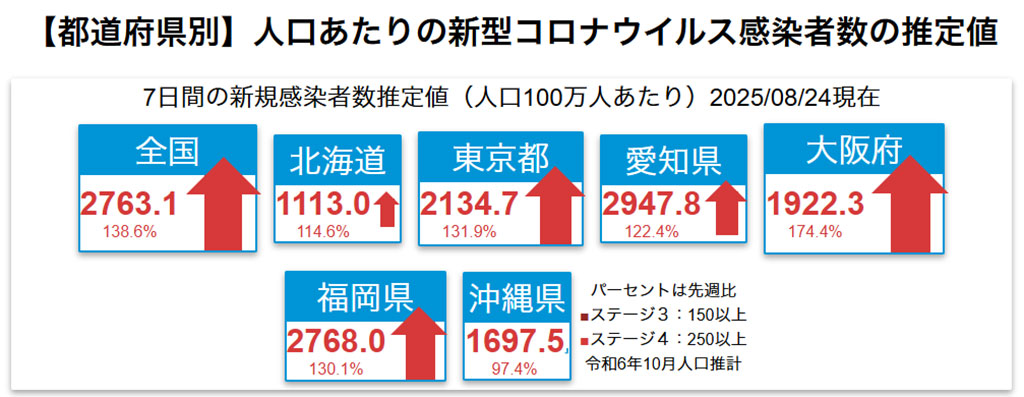

札幌医科大学医学部 ゲノム予防医学講座が公開している新型コロナウイルス感染に関するデータ内に「【都道府県別】人口あたりの新型コロナウイルス感染者数の推定値」がある。直近7日間の新規感染者数推定値(人口100万人あたり)が下記の通りだ。2025/08/24現在

この図で表示されているのは、いずれも政府分科会の旧指標のステージ4(7日間の新規感染者数が100万人当たり250人を超えている都道府県である)

実数では全国で342,077人、最も多い東京都が30,226人、2位が愛知県21991人、3位が大阪府で16,833人となっている。相変わらず大都市で広がっているが先週比でみると大阪が174.4%と断トツで高い。また人口100万人当たりの人数では、愛知県2947.8人、福岡県2768.0人、東京都2134.7人となっている。これからわかることは、感染症分類が5類になって大きく報道されることも無く、個々人の感染対策もゆるくなってきているため、大都市部では、新型コロナ感染症の感染者数はステージ4の状況であり、誰が感染してもおかしくない状況にあるということだ。症状は軽くなってきたとはいえ、後遺症が残ることもあることに変わりはない。

国立健康危機管理研究機構が提供している感染症情報サイトにある「一~五類感染症の全数把握疾患」の35週(08月25日~08月31日)のデータでも新型コロナ感染症が全国で32,197人と多い。都道府県別でも東京都1,924人、愛知県1,858人、埼玉県1,655人、大阪府1,626人、神奈川県1,557人、千葉県1,523人と大都市圏での感染が飛びぬけて多い。

このことから推測できるのは、個々人の感染症対策について呼びかけを行わなければ、行政レベルでの対策は2020年当時と大きく変わっていないのではないか、特に大都市部で顕著なのではないかということ。こうした現状を前提に、地域の公衆衛生でどのような対策を行えばよいのか、あるいは健康格差などを平準化していく対策のヒントはないだろうか、という視点で「国立研究開発法人国立がん研究センター 」の研究を見てみよう。

日本の健康格差は社会格差、パンデミックでは大都市ほど死亡リスクが高い

今回の研究の特徴は、「日本人約1億人を含む新たな死亡データベースを開発」したことにあるという。2020年国勢調査(約1.09億人)と人口動態統計死亡票(約235万人)をリンケージした新しい死亡データベースで、それぞれのデータの中の性別、生年月日、婚姻状況などをキーにして分析していること。また地域の世帯・職業・住居に関する8項目からその地域の困窮度を考慮した地域の社会経済指標による分析によって、新型コロナと死亡との関係を明らかにしたこと。

画像で示しているデータベースに用いている指標の但し書き

COVID-19死亡率の分析には、最終的に日本人80,135,688人(30から89歳)と1,895,080人の死亡票(うちCOVID-19による死亡は34,213人)が含まれました。なお、国勢調査時(2020年10月)に90歳以上の人および年齢に関わらず介護老人福祉施設など施設入所者はリンケージ精度が低いことが確認されたため、分析から除外しました。全死因およびCOVID-19の年齢調整死亡率を地域(都道府県)、婚姻状況、世帯人数、教育歴、職業階層、地域(市区町村)の社会経済指標(注1)ごとにそれぞれ算出しました。社会人口学的属性と全死因およびCOVID-19死亡リスクの関連を調べるために、上記の社会人口学的属性(職業階層を除く)と年齢を調整した多変量修正ポアソン回帰分析により死亡率比を算出しました。また、全ての分析は性・期間(2021年と2022年)ごとに行いました。

注1:地域の社会経済指標

本研究で用いた指標は共同研究者の中谷友樹教授(東北大学大学院環境科学研究科環境地理学分野)らが開発した地域の社会経済指標で、“Area Deprivation Index (ADI)”と呼ばれます注1。その地域に居住する集団の困窮度(Deprivation)を間接的に示す地域指標です注2。国勢調査で調査されている項目のうち、その地域の世帯・職業・住居に関する8項目(高齢夫婦世帯割合、 高齢単身者世帯割合、母子世帯割合、賃貸住居居住世帯割合、グレーカラー就業者割合、農業漁業就業者割合、ブルーカラー就業者割合、完全失業率)を用いて算出されます。この指標が大きいほど、その地域に困窮する人々が多く暮らしていると推定され注2、地域の社会経済指標の一つとして社会学研究や疫学研究で用いられています注3。

この指標は、貧困と間接的に関連する居住者の特性として、高齢化や世帯構成、職業分布などの指標群を組み合わせて、全国一律に算出しています。そのため、個々の地域については困窮度の実態を必ずしも表していない可能性があります。

ただし、「研究の限界」としてデータを解釈する際の注意点が次のように記載されている。

本研究の限界として、下記の点について解釈に注意が必要です。

本研究で作成した死亡データベースでは全数調査である人口動態統計の結果に比べて死亡率が約15%過小推計されており、特に高齢者層で死亡率が過小推計されている傾向があります。

本研究では年齢に関わらず介護老人福祉施設など施設入所者は分析から除外されており、施設内クラスターによるCOVID-19死亡は分析に含まれていません。

都道府県別のCOVID-19罹患率や個人のワクチン接種状況を考慮した分析は行なっていません。

COVID-19死亡は厚生労働省の人口動態統計で報告された原死因で定義されています。このため、本研究は超過死亡(COVID-19流行による間接的・潜在的な死亡リスクの増加)を分析したものではありません。

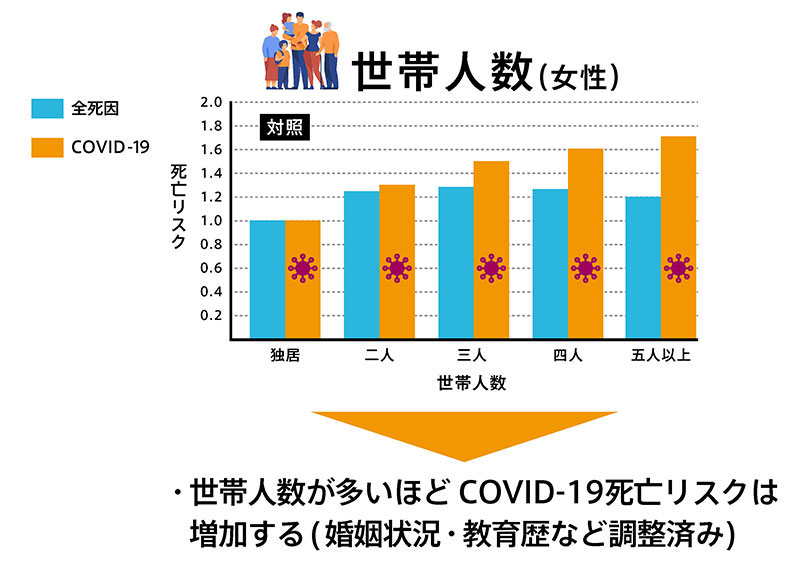

世帯人数が多いほど新型コロナでの死亡リスクは高い

研究結果では、5人以上と同居する人(男女とも)の場合は、独居の人(男女とも)と比べると、全死因死亡率比は男性1.16倍、女性1.20倍となっているが、新型コロナでの死亡比では、男性1.51倍、女性1.69倍といずれも5人以上の世帯に住む人の方が死亡リスクが高くなっている。

これは世帯規模が新型コロナ感染での死亡率に少なからず影響を与えていることを示している。次に来るパンデミックが新型コロナと同様の特徴となるとは限らないが、感染予防を呼び掛ける場合に、大勢が住まう世帯に対して有意なメッセージを送ることができるかもしれない。

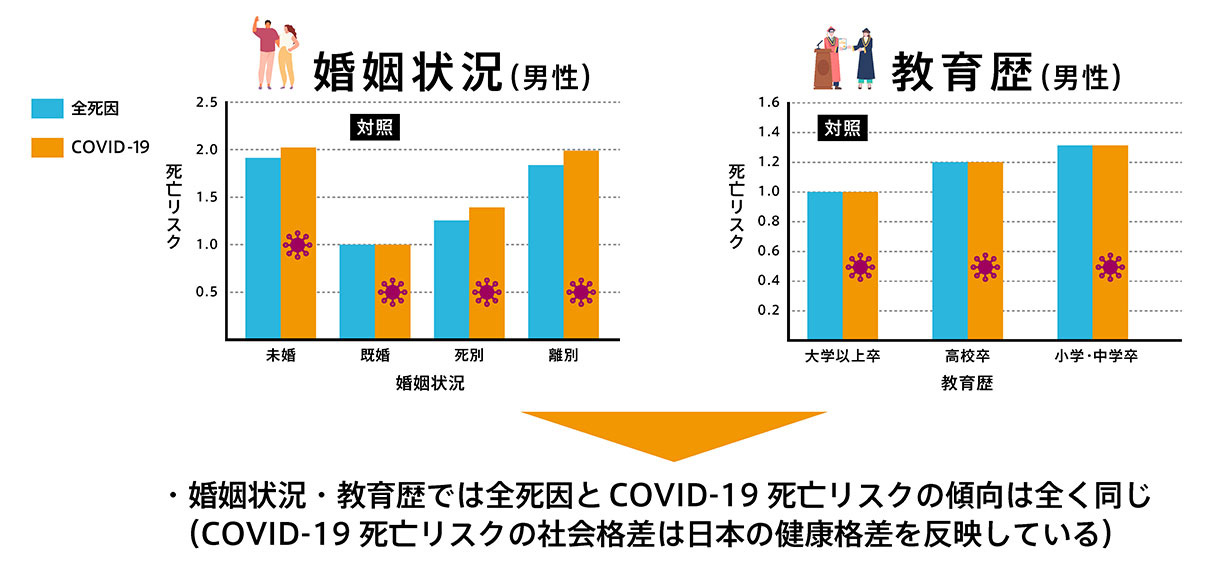

また研究結果では、婚姻の状況や教育歴で死亡リスクに差があることも報告されている。

これは世帯規模が新型コロナ感染での死亡率に少なからず影響を与えていることを示している。次に来るパンデミックが新型コロナと同様の特徴となるとは限らないが、感染予防を呼び掛ける場合に、大勢が住まう世帯に対して有意なメッセージを送ることができるかもしれない。

また研究結果では、婚姻の状況や教育歴で死亡リスクに差があることも報告されている。

また興味深いのは、地域の社会経済指標と新型コロナによる死亡率に関連性は見られなかったというもの。

この指標は、上記の「地域の社会経済指標」にあるように地域の世帯・職業・住居に関する8項目からその地域の困窮度を考慮するもので、新型コロナ感染症では、地域の困窮度による死亡率の差が見られなかったというもの。

研究結果には、「地域の社会経済指標が大きい(失業率が高いなどの特徴がある)地域で全死因死亡率リスクが高いという従来知られている特徴とは異なる傾向でした。」とされている。欧米では地域の社会経済指標が大きいほど新型コロナ感染による死亡率が高くなるという関連事象が多く報告されているそうで、海外とも異なる傾向を示しているようだ。

ここからは、パンデミックでは、貧富の差や地域の経済要因によって感染の過多や死亡率に反映されることはないということなのかと思われる。

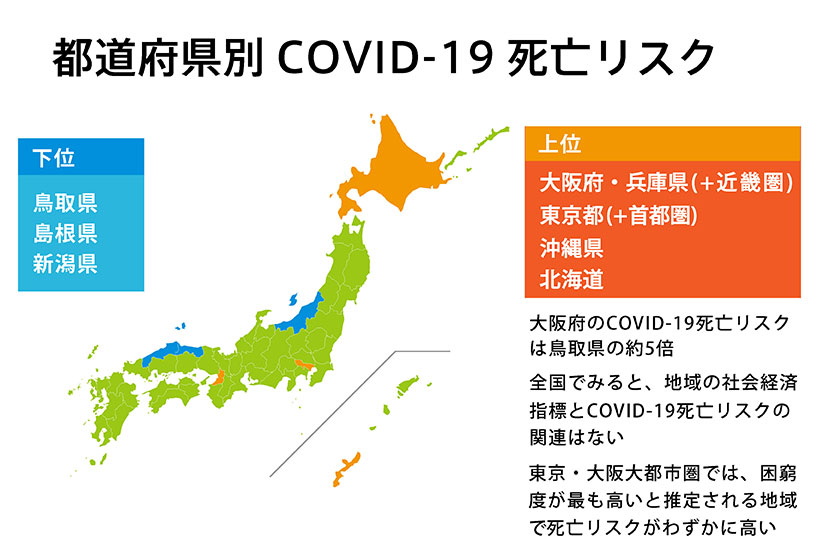

大阪府の新型コロナ感染による死亡率比は鳥取県の約5倍

研究結果では、

都道府県別にみると、大阪府、兵庫県(および近畿圏)、東京都(および首都圏)、沖縄県、北海道の順でCOVID-19死亡率が最も高く、鳥取県、島根県、新潟県の順で最も低くなっていました。

大阪府のCOVID-19死亡率比は鳥取県の約5倍(男性5.9倍、女性4.9倍)でした。

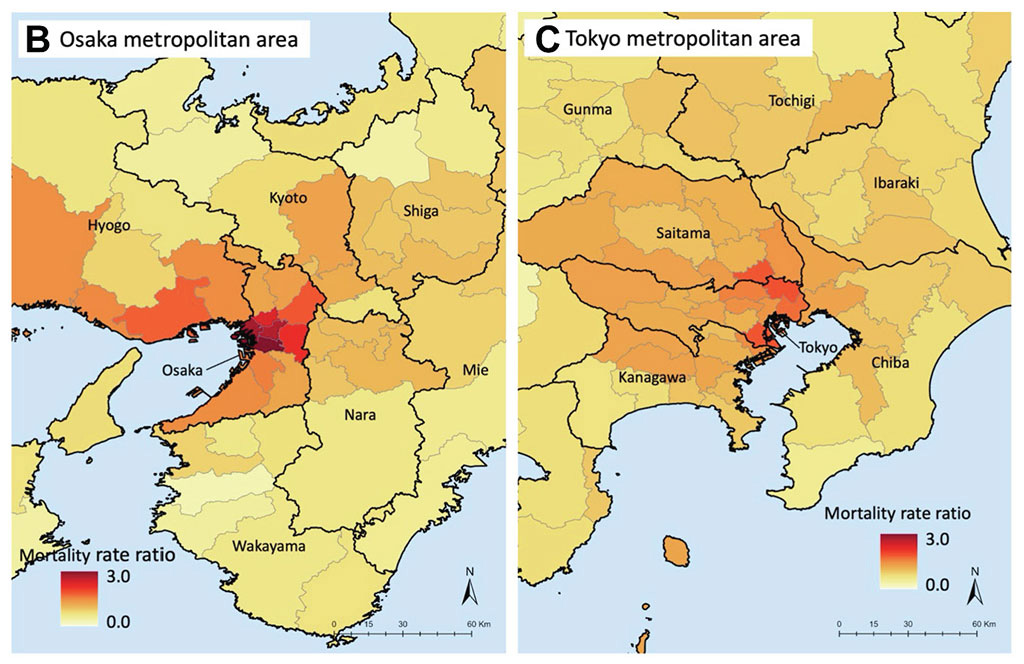

とある。地域による、特に大都市と地方でその差が大きく異なっており、大都市部の、しかも地域の社会経済指標が最も大きい地域では、最も小さい地域に比べて新型コロナ感染による死亡率比がわずかに高い傾向が見られたとしている。

2022年には流行大都市圏の最も困窮した自治体居住はCOVID-19死亡率比の上昇と関連していた。一方、他県の貧困地域に住むことは、両期間を通じてCOVID-19死亡率比の上昇と関連しなかった。さらに、2021年には他県の最も困窮した自治体居住者は、最も困窮していない自治体居住者と比較してCOVID-19死亡率比が低かった。

大阪府内の保健所数は2000年にそれまでの61カ所から32カ所に削減された。2025年4月現在は18カ所と25年で3割になっている。 大阪市に至っては保健所はわずか1カ所しかない。新型コロナが猛威を振るっていたころ、snsを通じて保健師の数が足りないとか、職員数か足りないという悲鳴が現場から聞こえてきていた。厚生労働省が発行している「令和5年度地域保健・健康増進事業報告の概況」には地域別の常勤保健師の配置状況が表とグラフで示されており、人口10万人当たりでの比較も示されている。

例えば、今回の国立研究開発法人国立がん研究センターによる地域比較の都道府県の数値を並べてみた。

| 都道府県 | 常勤保健師数 | 常勤保健師数(10万人対) |

| 大阪府 | 1,484 | 16.9 |

| 兵庫県 | 1,156 | 21.3 |

| 東京都 | 1,865 | 13.4 |

| 沖縄県 | 401 | 27.0 |

| 北海道 | 1,631 | 32.0 |

| 鳥取県 | 224 | 41.5 |

| 島根県 | 324 | 49.8 |

| 新潟県 | 676 | 31.6 |

こうしてみると大阪府と東京都は10万人当たり20人を切っており、効率化を追及している大都市での配置のひずみが数字に表れている。鳥取、島根はいずれも10万人当たり40人以上、新潟でも30人以上となっており、交通網や移動にかかる時間など人口密度が低い地域でできるだけ手厚い配置を行っていることが垣間見える。

ちなみに10万人当たり20人を切っているのは、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県。いずれも大都市部であり、同時に10万人当たり20人を切っていることと新型コロナ感染症での死亡リスクの高さは全く関連性がないとは言い切れない。いや、通常の業務では可能であっても、ひとたび緊急事態となれば全く対応ができなくなることを物語ってはいないか。効果・効率を求めるばかりで、市民の安全・安心をないがしろにしていることの表れではないだろうか。鳥取や島根のように10万人当たり40人とは言わないまでも、せめて全国平均の23.2人を上回るだけの配置はできないわけではないと思う。

ここでは常勤保健師の人数だけを述べているが、事程左様に公衆衛生にかける予算も右肩下がりで減少させており、市民の健康を預かれるだけの整備は、ますますしにくくなっていくことは目に見えている。物価上昇やインフレ率と乖離していく予算組みでは、保健行政としては心もとない限りだ。心から改善を求めるが、期待薄ではある。

ucoの活動をサポートしてください