食糧自給ができなくとも、農地、農業生産を守る重要性

大阪府の食料自給率が低いことは、改めて言うまでもないこと。だからと言って、農業生産量や耕作地(農地・農園・牧場)がこのまま減少していって良いわけではない。近年加速度的に進んでいるように思われる気候変動や、南海トラフ地震などいつ起こるかわからない地震災害への備えとして、都市農業、市街地の農地はできれば拡大していく方が良いと考えている。

「なぜか?」という前に、大阪の農業の実態をおさらいしてみよう。今回は耕作に限定しているが、実際には畜産や漁業なども同じような位置づけとして考えた方がいい。

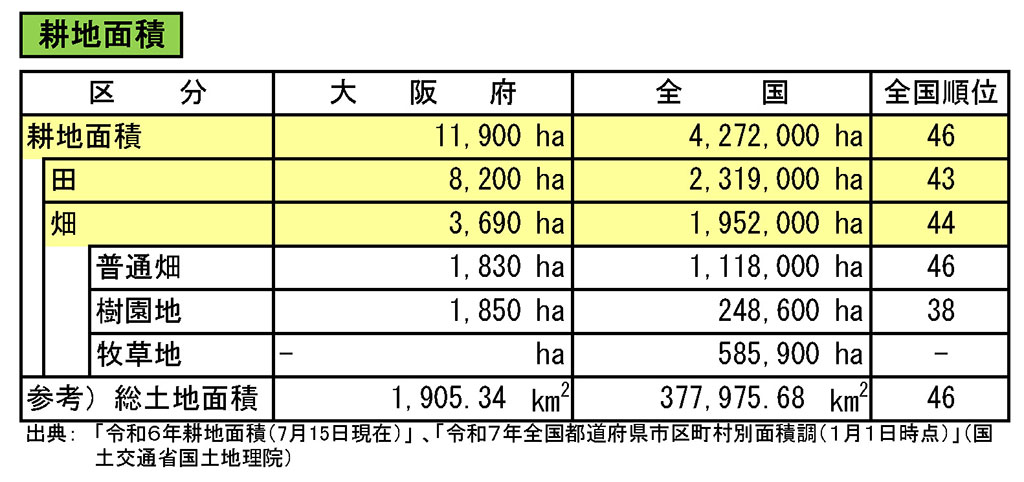

大阪府の食料自給率はカロリーベースで1%、生産額ベースで6%と全国でほぼ最下位である。[2021年度(令和3)] ちなみに米の生産量は22,800トン(全国44位)で、まぁ大阪府人口を870万人とすれば1週間程度は自給ができる生産はしているのだが、これも年々減少し、田んぼの面積も減少している。耕地面積は1万1,900haで全国46位。うち田が8,200ha、畑が3,690ha。

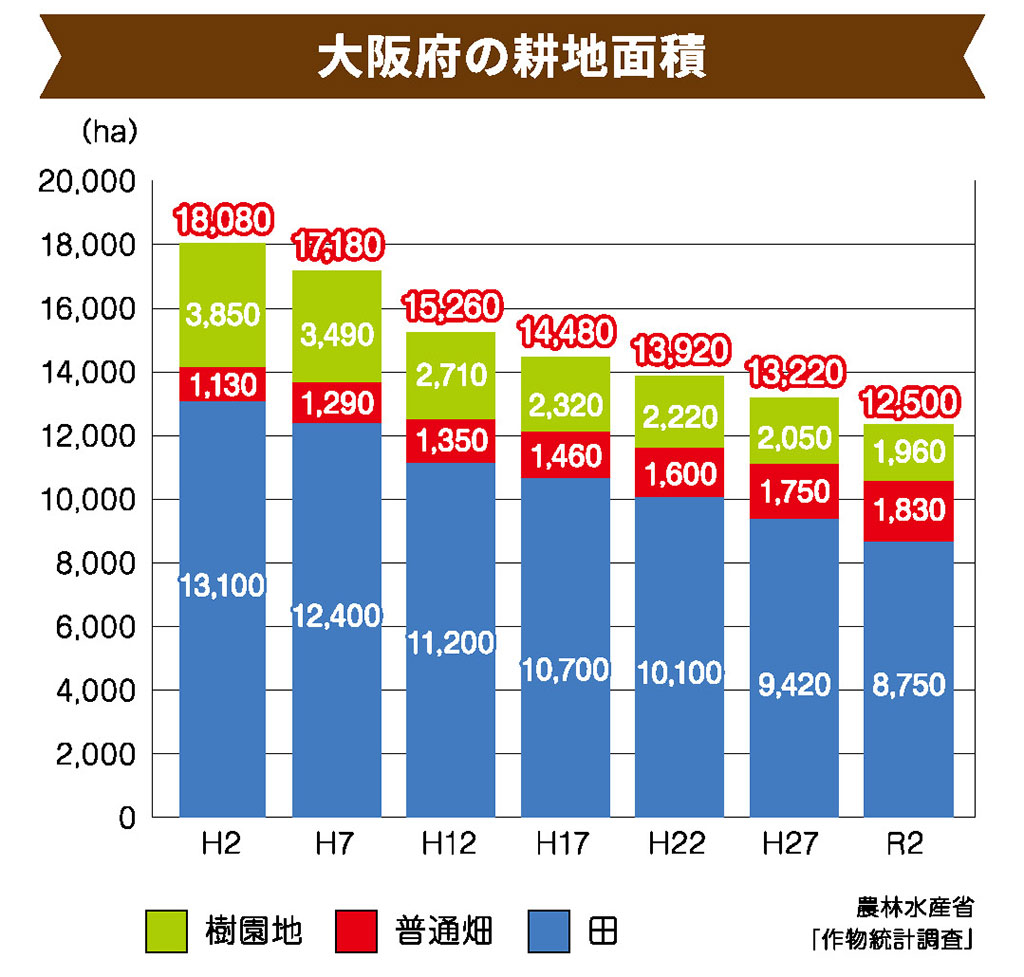

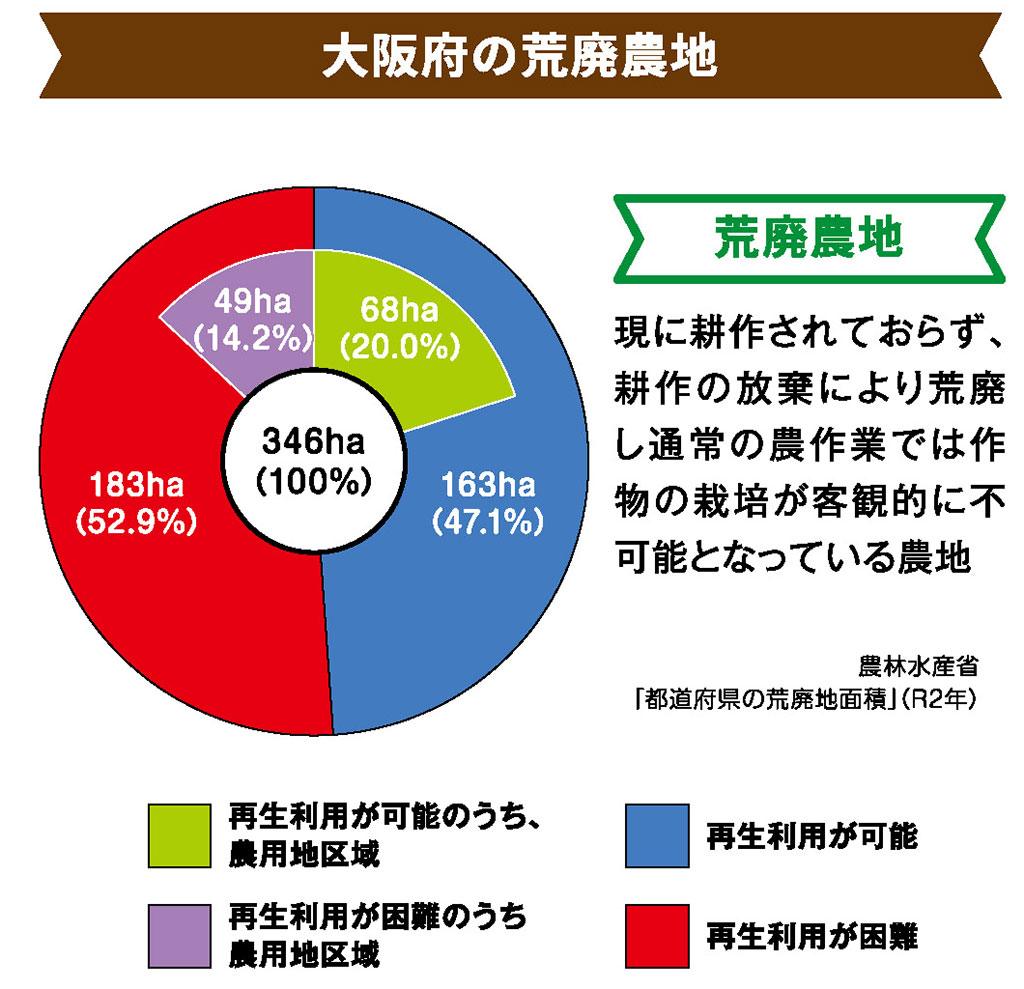

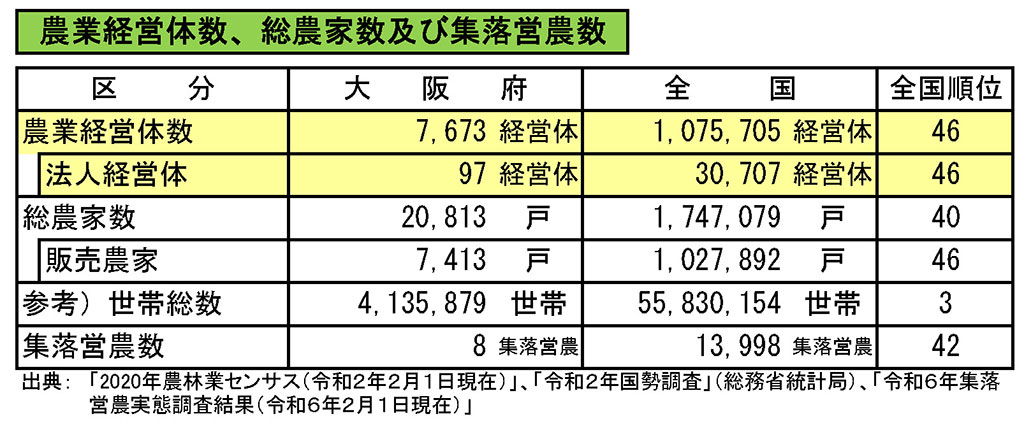

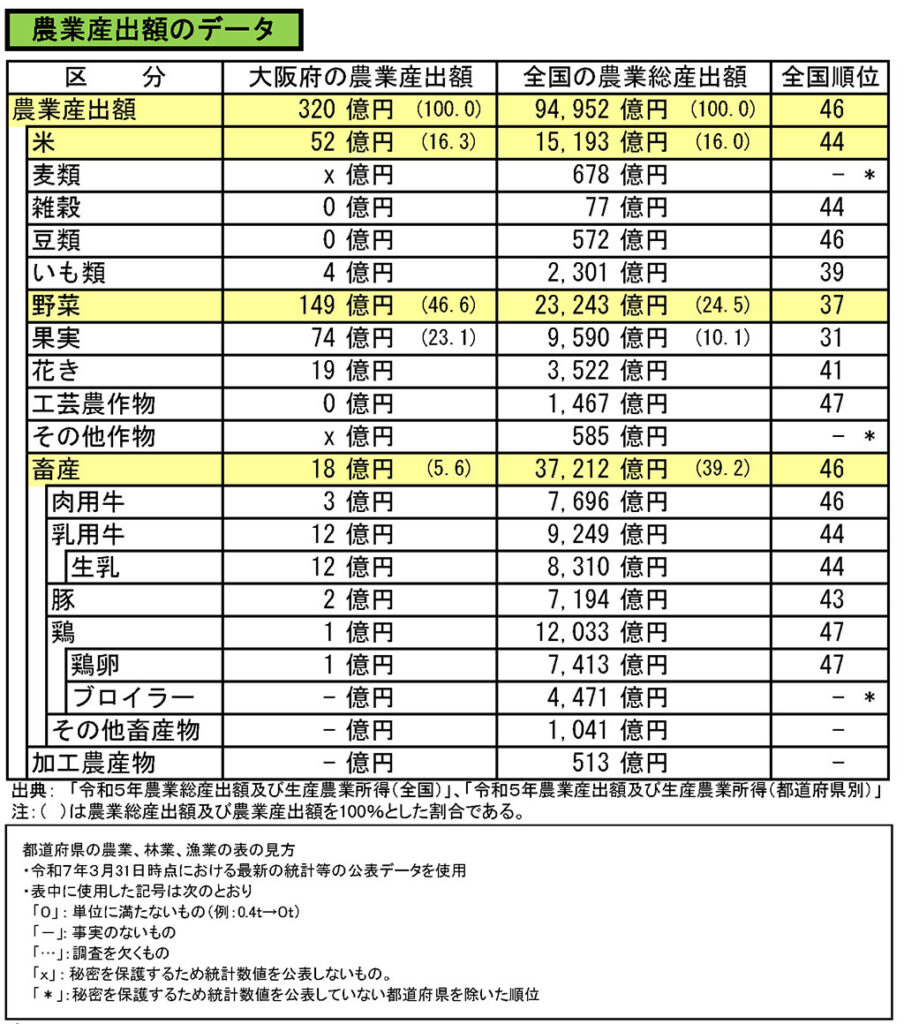

図の大阪府の耕作面積を見れば、この10年は年間140haも減少しているのがわかる。耕作放棄地は宅地転用や商用転用されていく例も多いが、2022年の農水省の調査では、大阪府の荒廃農地は346haあり、そのうちほぼ半数は再生利用が困難となってしまっている。荒廃農地が増えるとともに、農業従事者も減少している。新規就農者以上に減少しているのだが、それ以上に離農者が多い。そして全国比較でも耕作面積が小さく、農産物販売額も少ない自給的農家が64.4%と高い比率を占めている。そうした中でも法人としての経営体もあり、大阪府の農業産出額は320億円とここ数年横ばいである。

このように農業を様ざまな尺度から見てみても、全国的に最下位レベルなのだが、耕作地、農業緑地には多くの利点があり、耕作者(利用者)を増やすことで、災害に強く、魅力的な地域にもなる可能性がある。

市街地内に耕作地があることで、副次的教育の場やレクリエーションの場として利用することができる。大阪ではまだ多くはないが、「体験型農園」としコミュニティとしての機能を持つ市民農園として市民が農業と接する機会を作り出すこともできる。また農園などは、「農業緑地」として市街地に緑地を増やす効果もある。そして万が一の災害時には、避難所や仮設住宅用地などに一時転用することができる。

高いハードルはあるが防災農地を都市農業の1スタイルにできないか

農地はただ農業生産をするだけでなく、都市内の景観づくりや、市民農園のような形式であれば、地域のコミュニティの場としても活用が見込まれる。そして、用水路や井戸などの用水は災害時の生活用水として利用でき、ハウスなどがあれば、備蓄品の一時保管や一時的な避難所として活用ができる。また、ソーラーシェアリングを導入し、太陽光発電で農業用電力を賄うようにすれば、災害時の電力供給も可能となる。

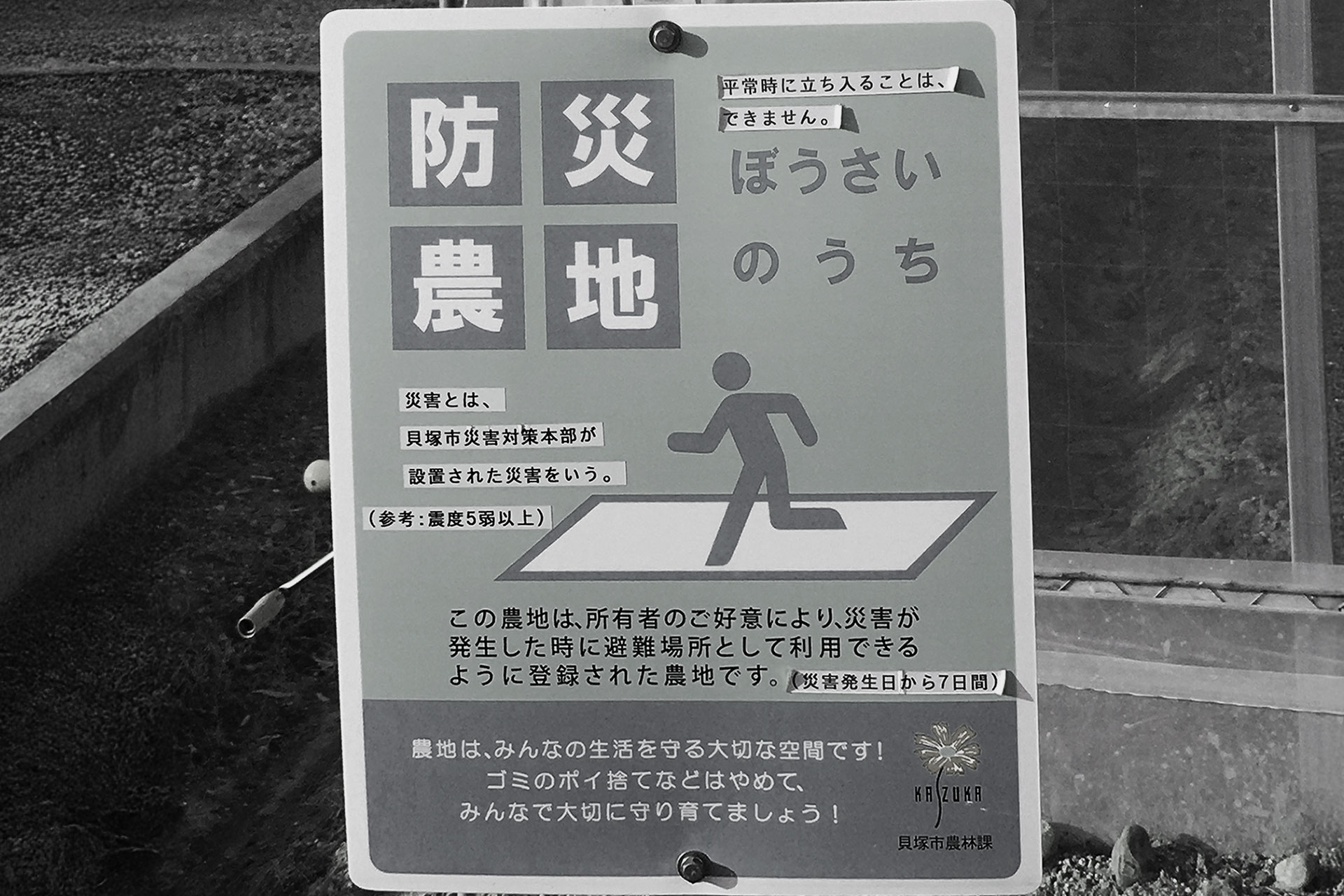

こうした農地が持つ防災機能を生かして市街地内の農地を災害時に転用できないかということで、大阪府は、「防災協力農地登録制度」という制度の普及を行っている。市町村が地域特性を考えた要綱を取り決め、災害時に避難空間、仮設住宅建設用地、復旧用資材置場等として活用できる農地を登録しておくもので、農家の協力により設置が進められており、令和3年時点で57.4haが登録されている。

こうした制度への登録をしなくても、市民農園や体験農園で防災機能を備え、万が一に備えることもできるだろう。また災害時のために、耕作放棄地を農家と周囲のコミュニティで農地利用するというスタイルもあるように思う。

が、ただしハードルは高い。

耕作放棄地であろうと、現在生産が行われている農地であろうとそこには「持ち主」がおられる。その土地の使途は持ち主の考え次第であり、自身の土地に見ず知らずの他人が入ってくることの抵抗感もあろう。また、府下の農地、特に市街地の農地は住宅と隣接しており、たい肥や肥料の散布によるにおいや、農機の騒音など、現在でもある農家と地域との様ざまな問題は一つ一つ解決しなければならない。例えば防災機能を兼ねて農園内にかまどを作ったとしよう。いざかまどを炊けば、大量の煙とにおいが隣接する住宅に飛び交う。それが災害時だけでなく、普段の休日などに起こったとして、どこまで許容してもらえるか。

何か一つ新しいことをしようと思えば、事前に解決しなければならないことはいろいろと出てくるものだ。ただ、そうしたことを含めたとしても、都市にいろいろなスタイルの農業、農地が増えていくことは、きっと私たちの生活を豊かにしてくれるはずだ。

ucoの活動をサポートしてください