海洋の温暖化、高温化から気候変動を見てみよう

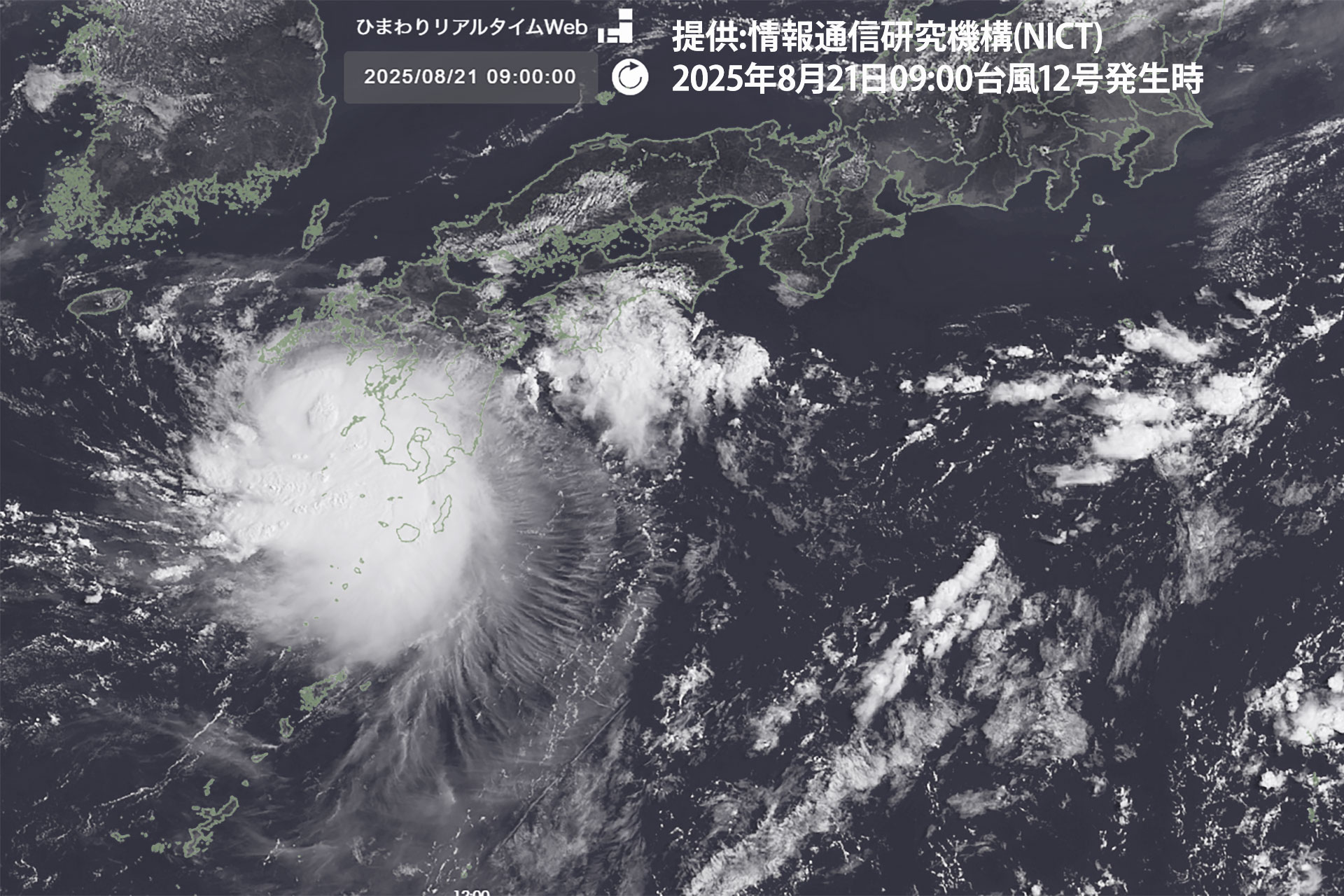

2025年8月21日午前9時、鹿児島県薩摩川内市西沖で発生した台風12号が17時過ぎに鹿児島県日置市付近に上陸した、というニュースを聞いた時、頭の中で「!?」的な違和感を感じた。「鹿児島県沖で台風が発生」ということと、「その日の夕方に上陸した」ということがうまく結びつかず、台風ってそんな日本周辺で発生するものなのか? と思った。

この台風は、8月17日15時に沖縄の南海上で発生した熱帯低気圧が発達したものだが、気象予報士の饒村曜氏によれば、こうしたケースは過去になかったわけではないという。台風は海面水温が27度以上の暖かい海域で発生するため、海面水温が高くなる夏には、台風の発生海域が北上するため日本近海でも発生するという。また、北緯30度以北で台風が発生するのは珍しいが、今夏は日本近海の海面水温が30度と高く、日本近海で台風が発生する可能性は指摘されていたらしい。

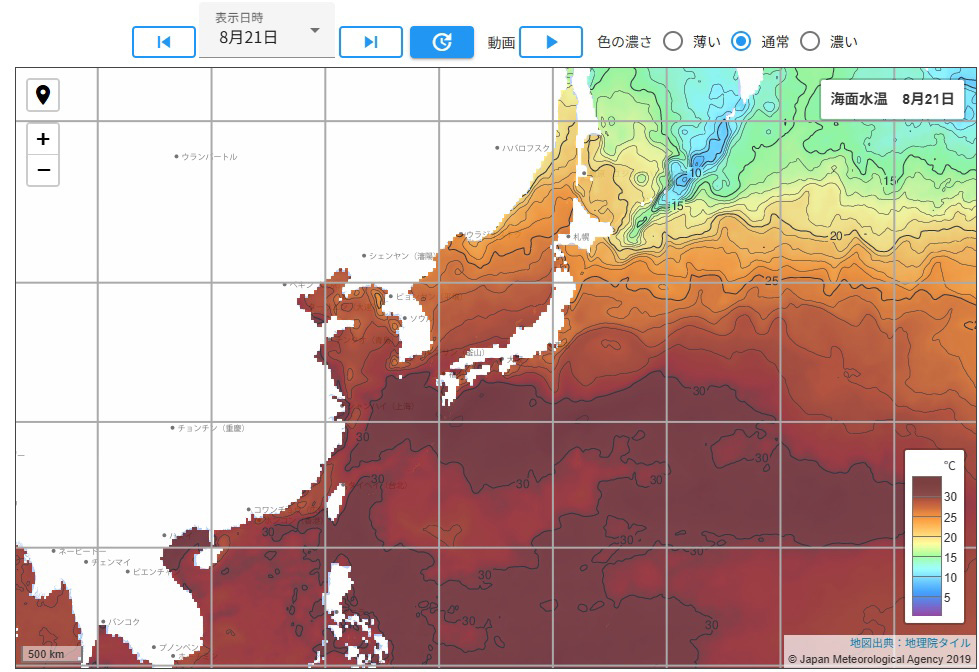

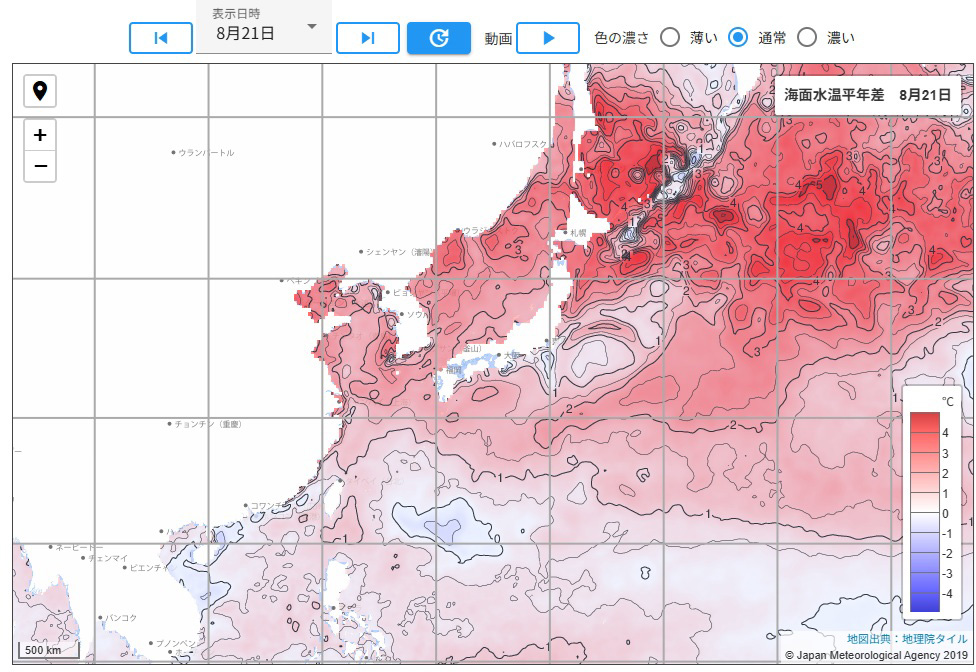

では、台風12号が発生した8月21日の海面水温を見てみると、九州沿岸から四国沖は30度を超えており、和歌山県沖でも30度近くにもなっている。また、平年差を見ても平年より2度近く高くなっていることがわかる。

地球温暖化を語るとき平均気温が注目されがちだが、今回は、海面水温をはじめとする海洋の温度から、改めて気候変動対策が急務であることを考えてみた。

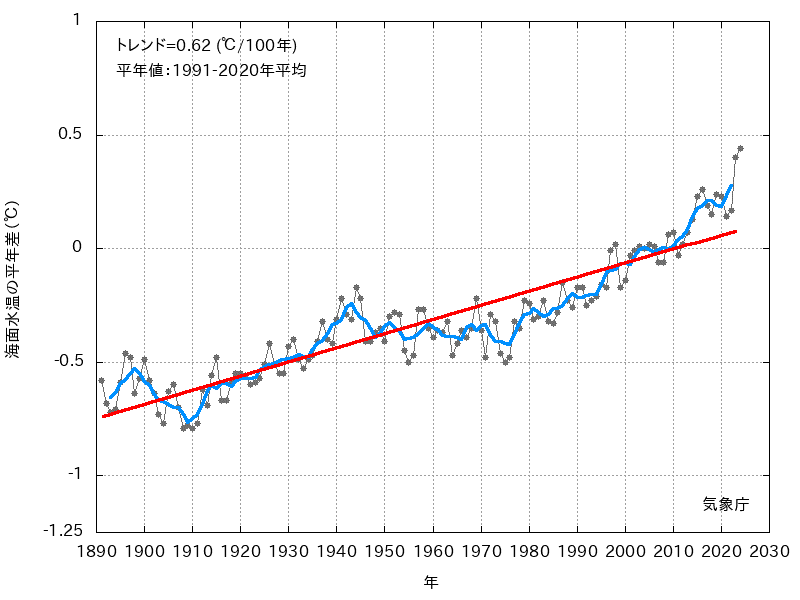

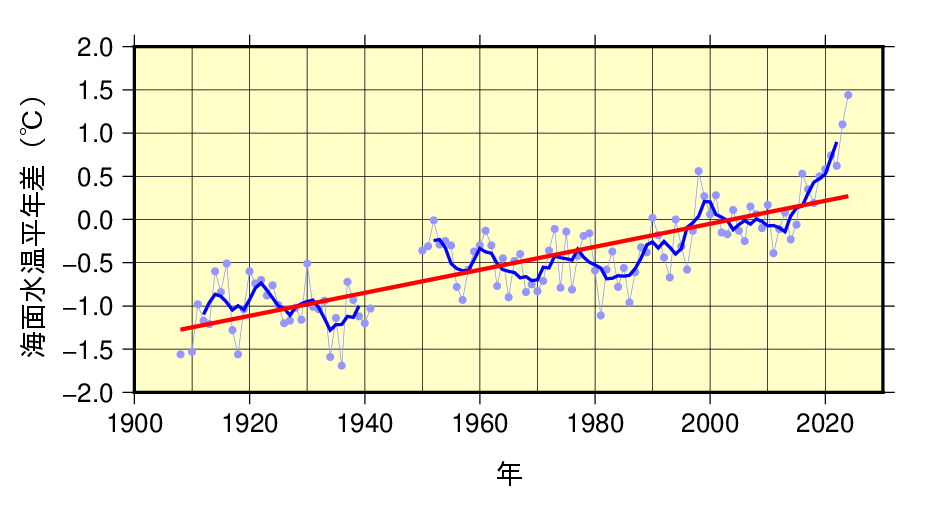

気候変動による高温や大雨、それに伴う台風の発生や洪水被害の原因は、海水温の高さによるものと明らかになっている。世界平均気温が上昇しているように、世界平均海面水温も長期的に上昇傾向にあるという。中でも 日本近海の平均海面水温は、世界平均の2倍を超える割合で上昇していると報告されている。下記のグラフでもわかるとおり、直線的に右肩上がりがはっきりと見て取れる。

世界全体の年平均海面水温は、1891年から2024年の期間における上昇率は100年当たり+ 0.62°Cとなっている。 海面水温の上昇が常態化すれば、海面水温の持続的な異常高温現象である「海洋熱波」の発生頻度も増加するという。特に20世紀後半以降の傾向では、1982年から2016年で発生頻度はおよそ2倍になり、記録的な高水温による生態系や漁業への影響も報告されている。2020年に日本の南において発生した海洋熱波では夏の平均海面水温が1982年以降で最高となった。また海洋熱波は今後の地球温暖化によって増加・強化すると予測されている。

各年の値を黒丸、5 年移動平均値を青い実線、長期変化傾向を赤い実線で示す。

日本の気候変動 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—より

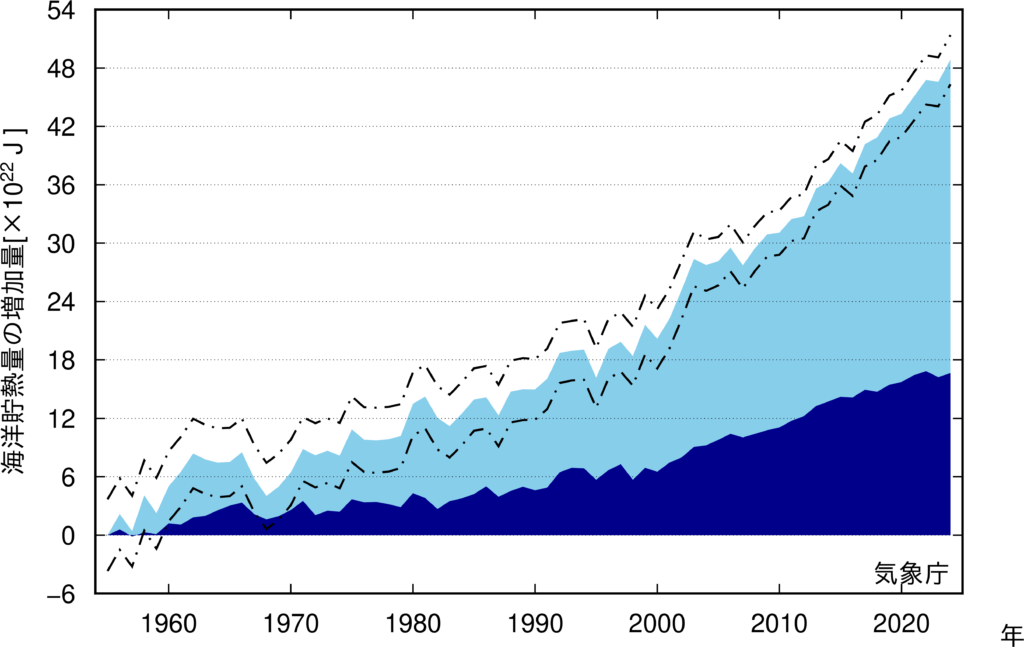

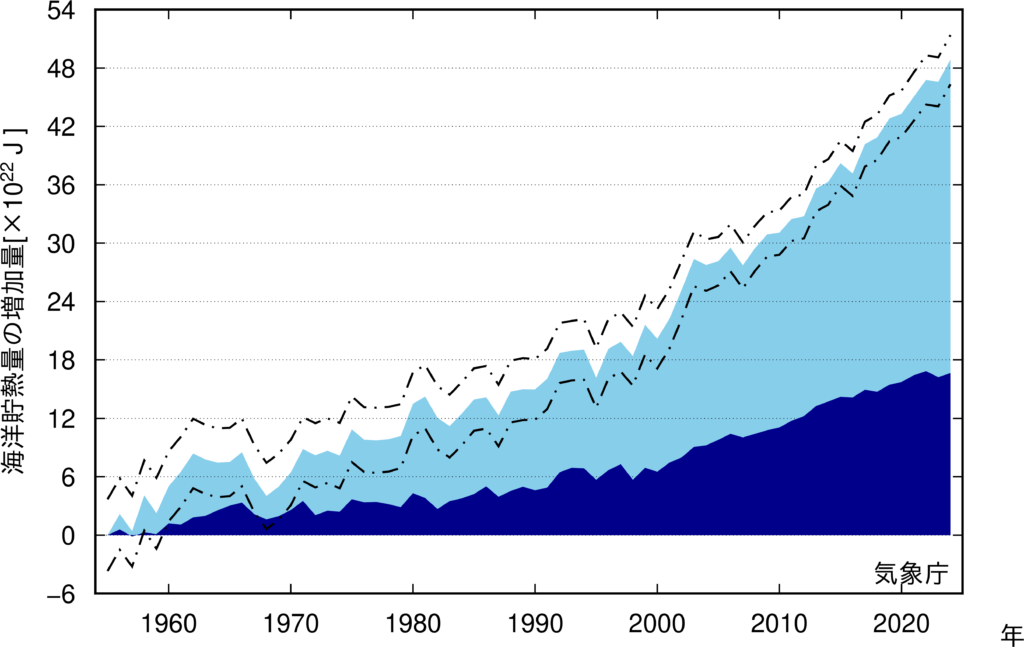

海洋全体の熱エネルギー蓄積が海面水位を押し上げる

海洋は大気に比べて熱を蓄えられる熱容量が大きいので、温室効果ガスなどの影響で新たに発生した熱エネルギーの約91%を取り込んでいる。海洋に貯められた熱量(貯熱量)の変化は、地球温暖化の重要な指標となっている。特に海水温の上昇によって海水が熱膨張するため、水位の変化の定量的評価する上でも重要だという。また、貯熱量の増加による水温上昇は、海洋生物の生息環境の変化による生態系への影響も大きいと考えられている。

日本の気候変動 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—より

1955 年以降の年平均海洋貯熱量の増加

水色の陰影は海面から深度700 m まで、紺色の陰影は深度700 m から2,000 m までの年平均貯熱量の1955年からの増加量。一点鎖線は海面から深度2,000 m までの解析値の95%信頼区間を示す。

特に日本近海では、1900年から2024年までの年平均海面水温の上昇率は100年間に換算すると+1.33°Cとなっており、世界全体よりも高くなっている。日本近海海域全体の平均海面水温(年平均)は、上昇傾向にある。また、北海道周辺海域を中心に2000年頃から夏季の海面水温が上昇している。昨年(2024年)には全海域平均海面水温(年平均)が歴代1 位となっており、日本付近の大気の温暖化や、2023年春ごろから三陸沖周辺で黒潮の北上があり、海面水温が高い状態が続いたことが影響しているとみられている。

漁業の不漁については温暖化の影響ばかりではないが、北海道でのサンマやスルメイカ、サケの不漁や昆布など海藻の激減、西日本でも海藻が減少しウニが繫殖している。海洋温度の上昇や海域による温度変化が、このような影響を及ぼしていると考えられる。また、日本各地での線状降水帯による大雨や大型台風の発生、気温が30度を超える日数の増加や熱帯夜が長期的に続く現象などは、単に気温が高いだけでなく、日本近海の海洋全体の温度上昇(一度上がった後はなかなか低下しない傾向)にもその要因があるというのが実態だ。

日本の気候変動 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—より

日本近海の全海域平均海面水温(年平均)の平年差の推移

図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は5年移動平均値を、赤の太線は長期変化傾向を表す。平年値は1991〜2020年の30年間の平均値。1900年代初頭以前や第二次世界大戦中及びその後数年(1940~1950年頃)は観測数が少なく、一定数に満たない年は欠測としている。

日本の気候変動 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—より

1955 年以降の年平均海洋貯熱量の増加

水色の陰影は海面から深度700 m まで、紺色の陰影は深度700 m から2,000 m までの年平均貯熱量の1955年からの増加量。一点鎖線は海面から深度2,000 m までの解析値の95%信頼区間を示す。

この夏、マスコミ報道やニュースショーなどは、気温の高さやその日その日の暑さ対策、熱中症による害の度合いなどを連日伝えている。しかしその要因となっている温暖化効果ガスに対する対策はどのようになっているのか、という視点は欠いたままだ。政府だけでなく、気温上昇が著しい自治体での温室効果ガスの削減や、温室効果ガス排出規制に対してどのような政策を行っているかなど、行政、産業活動に対する報道は皆無だ。

5年前と昨年と比較してみても、気温上昇は顕著だったし、昨年と今年を比較してもその差がはっきりとわかるほど激しい変化が起こっている。政府は気候変動、温暖化効果ガスの削減について実効性のある規制を行うべきだし、議員やマスコミはそのことを政府に迫る必要がある。地方自治体についても、公共施設での温暖化効果ガスの排出規制や、地域全体での化石燃料の使用制限など、もっと手を付けられる手法はある。現在の日本の状況は、手をこまねいているようにも見えない。嵐が過ぎ去るのを待っているのか、それともどうせやっても無駄と諦観しているのか。パリ協定は口だけの約束ではない。目標に対して少しでも先行できるよう努力すべき危機的ラインに来ている。

ucoの活動をサポートしてください