今年も発芽しない、生育不良の野菜が増えないかという憂鬱

8月もお盆を過ぎた。30℃後半の高温がまだまだ続くと気象情報は言うのだが、秋冬野菜の準備をする者としては、「困った」の一言に尽きる。気温(というか地温)が発芽に適した温度まで下がらないため、種をまく時期をどうしたものかと思案に暮れているのだ。

知人の農家に誘われて、体験農園を始めて10年になる。野菜の種には発芽に適した温度や生育に適した温度というのがあり、ある程度幅はあるものの、できるだけ最適な温度にする方が発芽率が増し、生育も良い。秋冬に収穫する野菜はだいたい8月後半から9月にかけて種をまく。苗にしてから植え替えるものもあるが、いずれにしても露地栽培なので、すべからく天候に左右される。

例えばニンジン。10年前は8月16日にまいていた。種を直接畑にまくのだが、最適温は15~20℃とされている。適温には幅があるので、30℃でも発芽するが発芽率が悪くなる。また生育の適温もあり、だいたい18~22℃が目安となっている。そのため発芽しても最低気温が25℃以上という熱帯夜が続けば、生育にも支障が出る。

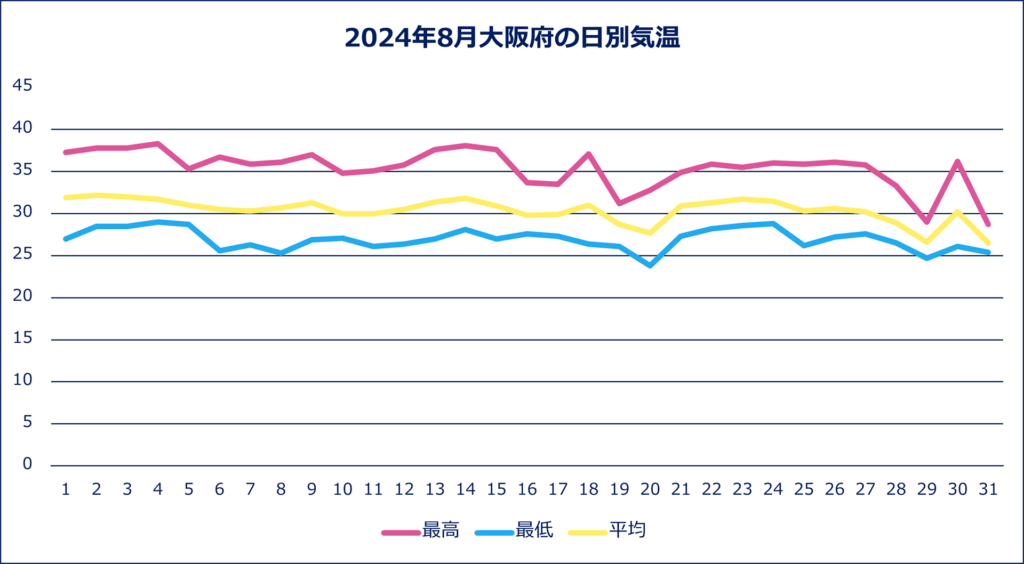

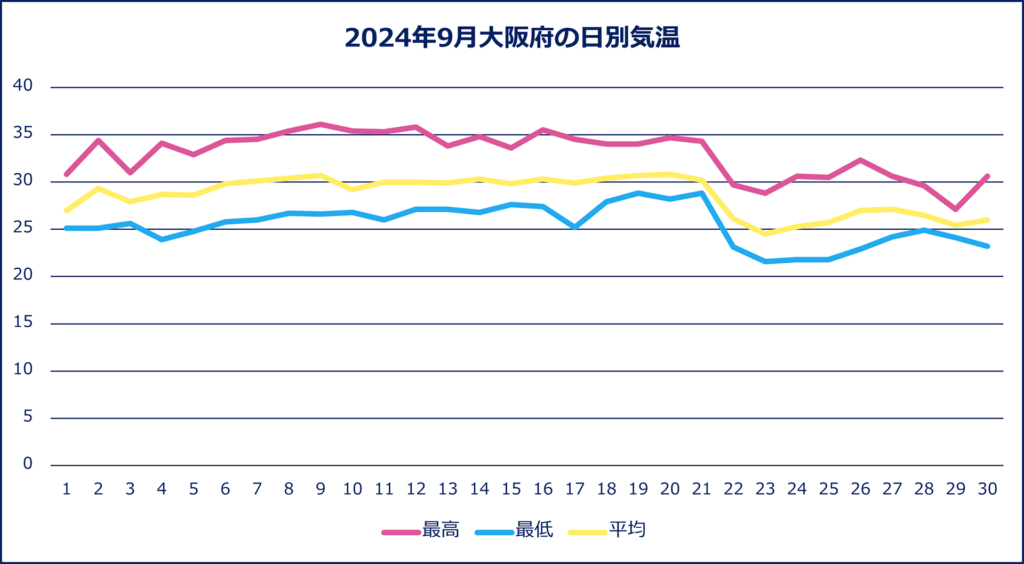

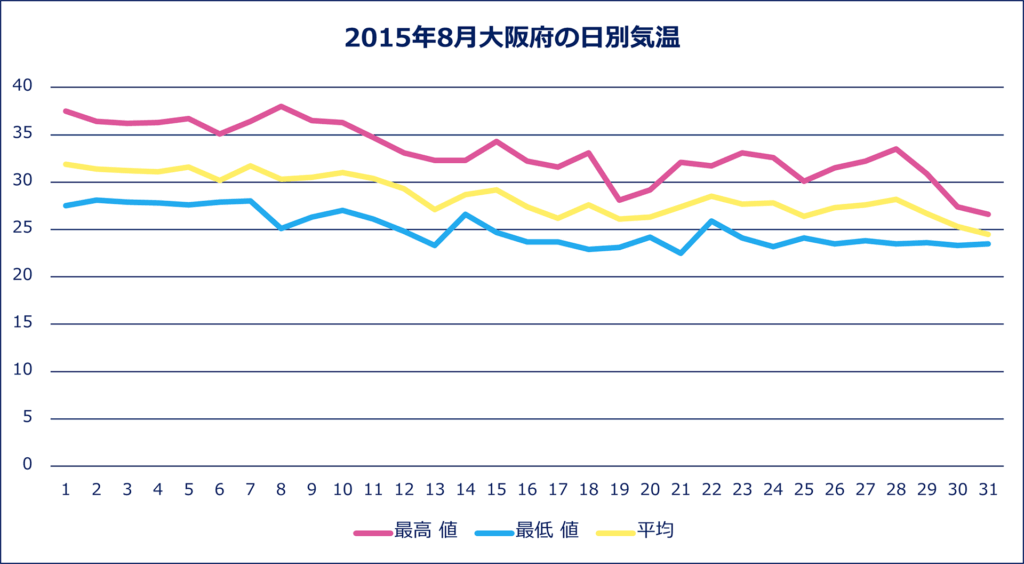

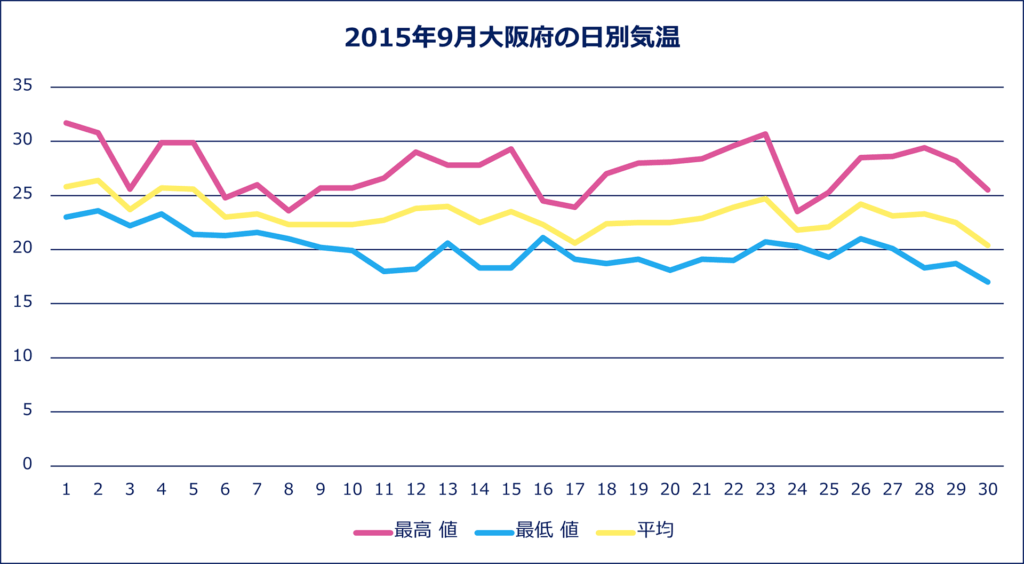

ここ数年、8月末から9月にかけて気温がなかなか下がらない。下の図は、昨年の8月、9月の日別の気温の変化をグラフ化したもの。

食卓に上る野菜の種類が少なくなるかもしれない

昨年生育が悪かった野菜を思い返してみると、ダイコン、キャベツ、ハクサイ、カリフラワー、ブロッコリーなど思いのほか多かったようだ。ダイコン以外は苗にするまでは育苗箱やポットなどで育てるため、ある程度は温度管理ができるものの、発芽したもののヒョロヒョロの苗になったりするため、やはり気温には左右される。問題は苗を畑に抵触する時期でまた悩まされることだ。9月の半ばから後半にかけて定植してきたのだが、今年はどうしたものか。定植を例年通りにした昨年は、気温が高いためか葉が急速に育ち、気温が下がってきても葉が巻かないものが多かった。時期を遅らせれば、適温時に定植できるかもしれないが、秋冬の収穫は生育が遅くなってしまうことがあり、あまり大きくならないといったことも発生する。

10年前の2015年にキャベツやハクサイを定植したもは9月20日前後。朝9時ごろの気温が23℃とか25℃だった。昨年9月下旬の気温は、最高気温の平均が30.8℃。最低気温の平均が24℃。平均気温が25℃を下回る日が少ないため昨年と比べると2~3℃ほど高いといったところだが、今年は昨年以上に暑い日が続きそうなので、悩ましい限り。

今年、夏野菜や果実が高温障害で発育不良や実がならないなどの被害が多いという報道があった。大阪では特に雨がほとんど降らない状況が続いたため、水不足で実の成りが小さかったり、皮が固い、ナスなどの種が多いといったあったし、収穫時期も短かった。高温障害や実が成らないのも困るのだが、そもそも発芽しない事態になると生産量が少なくなるなどの問題では済まなくなる。われわれのやっているのは家庭菜園レベルだが、今後も高温の状態が毎年続くとなれば、各地の農家が生業として支障を来すことになりかねない。それは直接われわれの食卓の彩が無くなっていくことにつながっている。

ucoの活動をサポートしてください