再開発問題

再開発問題 枚方リデザイン 第2回

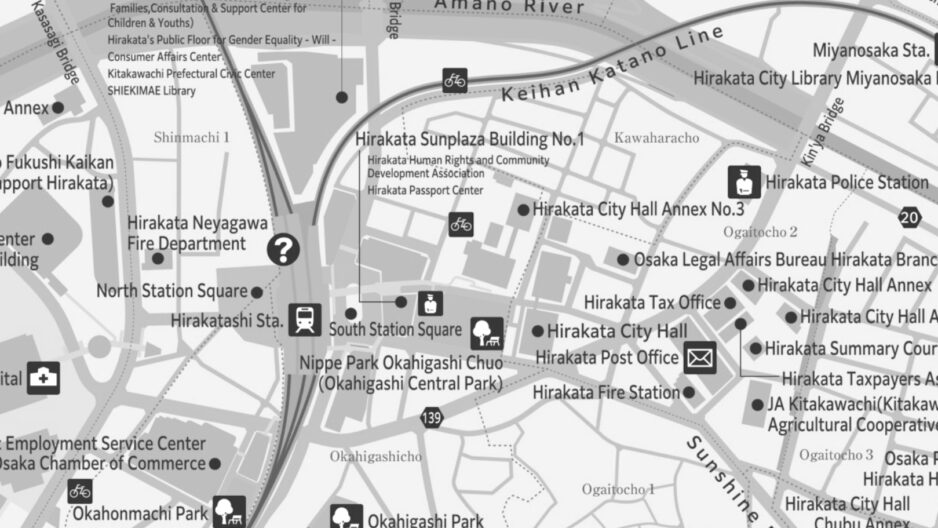

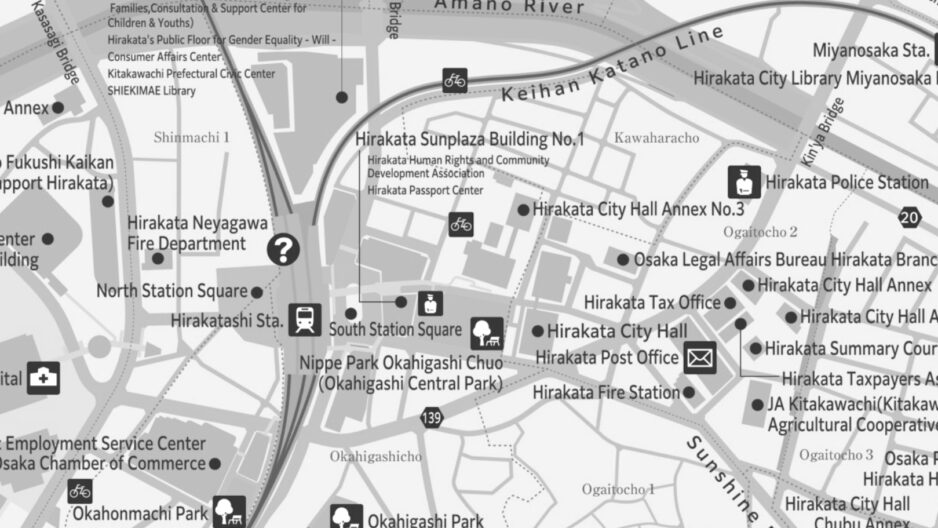

駅前-市役所-旧市民会館を縫合する“連結型シビックコア”という提案枚方市駅周辺多言語マップより (Hirakata city station area multilingual map) | 枚方市ホームページ枚方市駅から市役所まで、歩いた...

再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  エネルギー地産化、地域化

エネルギー地産化、地域化  コラム

コラム  再開発問題

再開発問題  エネルギー地産化、地域化

エネルギー地産化、地域化  コラム

コラム  大阪市地方自治の現在地

大阪市地方自治の現在地  レポート

レポート  コラム

コラム