再開発問題

再開発問題 枚方市駅前再開発問題を考える<3>

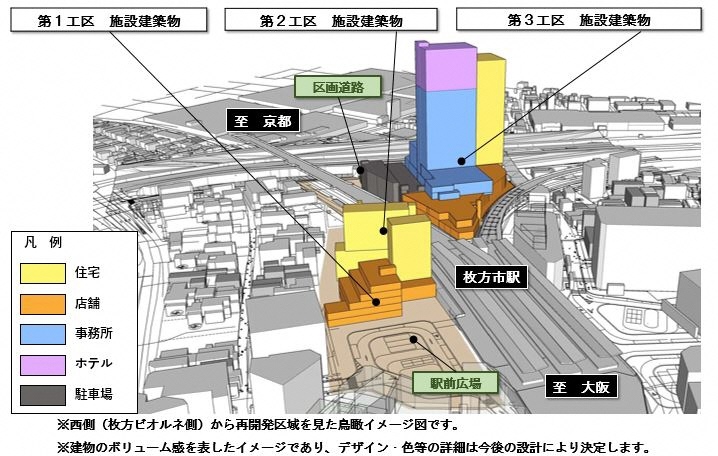

都市核という理念なき再開発京阪枚方市駅前枚方市駅前再開発をめぐる議論を聞いていると、ある共通した違和感に行き当たる。タワーマンションの是非。市有地売却の是非。条例手続きの是非。論点は多い。だが、どうにも噛み合わない。その理由は単純である。「...

再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  空家対策を含む住宅問題

空家対策を含む住宅問題  レポート

レポート  コラム

コラム  再開発問題

再開発問題  コラム

コラム  進化する自治 vision50

進化する自治 vision50  レポート

レポート  再開発問題

再開発問題