本当に“ねじれていない”ことが問題なのか?

大阪の政治において、「ねじれ」は起きていない。それは一見するとスムーズな意思決定がなされているように見えるかもしれない。しかし、その“スムーズさ”こそが、じつは危ういのではないか。

市長も、議会も、同じ政党――大阪維新の会に牛耳られている現在の大阪市政。これでは「二元代表制」の本来の意義がどこかへ消えてしまっている。

「対立がないのはいいことだ」と安易に受け止める前に、いま一度、考えてみる必要がある。なぜ地方自治には二つの代表が必要だったのか。なぜ「独立した権限」が求められたのか。そして、大阪でそれが“機能しなくなっている”ことの意味を。

二元代表制とは何だったのか?

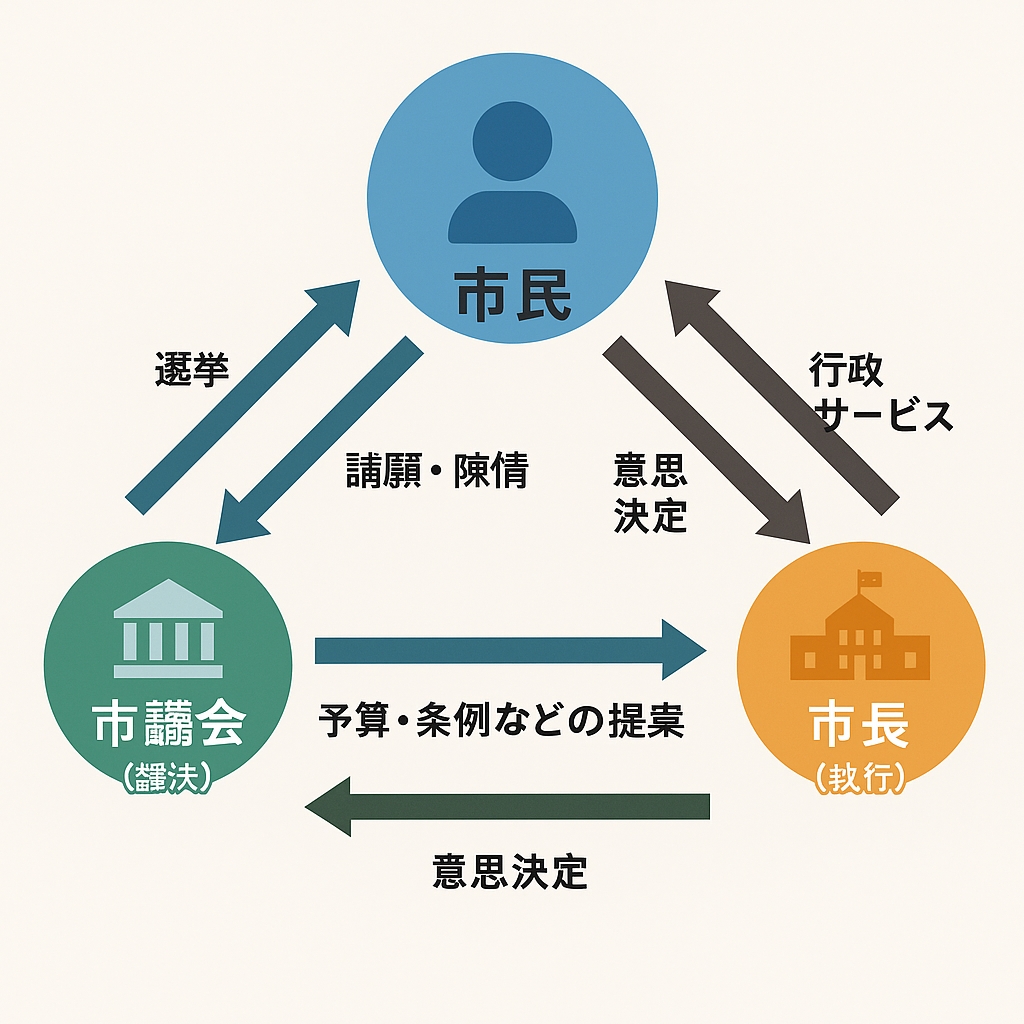

日本の地方自治は、「執行機関(首長)」と「議決機関(議会)」の二つを市民が直接選ぶという構造になっている。つまり、市民の声は“二本立て”で行政に届く仕組みなのだ。

市長が強引に進めすぎれば議会が歯止めをかけ、逆に議会が特定利権に傾けば市長が是正する――それが健全な二元代表制のバランスである。異なる正統性を持った二人の代表が、緊張関係の中で市政の舵を取る。そこには手間も摩擦もあるが、それこそが“自治”のダイナミズムなのだ。

しかし今の大阪には、その緊張感が全くない。もはや議会は、首長の“追認機関”に成り果てている。

維新支配の大阪で起きている「一本化」のリスク

「改革」を掲げて登場した大阪維新の会は、リーダーシップとスピード感という強権的な独善性により行政を動かしてきた。しかしその副作用として、首長と議会のあいだの“チェックアンドバランス”が失われている。

市議会では維新が圧倒的多数。対立する会派は少数で、実質的な審議の余地がないまま、重要な政策が次々と決まっていく。しかも市長と知事が密接に連携し、「府・市一体」などと称して広域行政にまで“カラー”を及ぼしている。

もはや大阪は、「議会制民主主義」はなくなり、「独裁主義」で機能しているのではないか。この状態が長く続き、二元代表制は“制度としては存在しても、実質的には空洞化”している。事実、市議会等を傍聴すると議員の質問力の低さと内容のなさを痛切に感じてしまうだろう。

権力集中がもたらす“民主主義の盲点”

制度が壊れていないからといって、機能しているとは限らない。逆に、制度の枠内で“支配の効率化”が進むと、市民が気づかぬままに意思決定から遠ざけられていく。

たとえば、反対意見を封じるような議会運営、形だけのパブリックコメント、審議時間を制限した上での条例可決。これらは一見合法であっても、民主主義的とは言いがたい。

本来、多様な意見が交錯することが自治の生命線であるはずなのに、それが一色に染まることに、わたしたちはどれだけの危機感を持っているだろうか。

市民が問われているのは「無関心という同調」

制度のゆがみを放置し増長させているのは、残念ながら市民自身かもしれない。「政策が早く決まるなら、それでいい」と考える人も多い。だが、スピードと独善は紙一重である。

「市長がやってくれるから安心」「議会も同じ方向を向いてるから問題ない」。そんな空気が広がれば、制度の形だけが残り、市民の声はどんどん届きにくくなる。

本来、二元代表制は「異なる意見」をぶつけ合うための制度である。そこに不便や衝突があってこそ、民主主義は成熟する。だが今の大阪には、意見を交わす“場”すら失われてしまっているのが現状だ。

選挙に行かないこと、議会を見ないこと、声を上げないこと。

これらはすべて“沈黙の同意”とみなされる。制度の危機は、無関心から始まるのだ。

この都市に、対話の余地はあるか?

大阪において、二元代表制は「存在しながら、機能していない」という奇妙な状態にある。それは制度の問題というより、“構造の固定化”と“市民の無関心”が生んだ結果でもある。

市長と議会が同じ政党に属すること自体は違法ではない。だが、それによって「議論の場」が失われるとしたら、何のための二元代表制なのか。

わたしたちはこの街で、誰の声に耳を傾けるべきか。どこに意思決定の正当性を見出すべきか。今こそ、市民の側から「もうひとつの声」を取り戻す必要があるのではないか。