エネルギー自立を起点として地域課題解決につながるか

ucoから読者の皆さまへ

2025(令和7)年4月現在、市内の公共施設については100%(高圧、低圧両電力含む)泉佐野電力で供給できている。しかも2022(令和4)年のエネルギー価格高騰の際には、泉佐野電力からの供給によって各公共施設の電気代が1,000万円ほど低減されたという。当初の公共施設を中心に割安な電気代で再生可能エネルギーを安定的に供給する、という目的は達成されたと考えられる。議会でも「経営状況は非常に心配してたほどではなく、大変安心している」といった評価がされている。

今後、隣接・近隣自治体の公共施設や民間企業への供給や、市内の一般家庭への供給などについてはどのように考えられているのだろうか。

これについては供給先の確保や、24時間を通じた安定供給、人員など様々な課題があり、そうたやすく思い通りにはいかない事情をお話しいただけた。

「隣町の公共施設にも協力しているという事例はあります。隣の熊取町で電力会社を公募しているということがあり、入札をしたらうちが取ったという案件があります。昼間の電気が余っているということもあり、高圧の施設需要家をちょっとでも増やしたいと いうのが本音です。大阪府でも学校施設の入札があるという話も聞いているので、そういったところにも積極的に参加していきたいと思っています。」

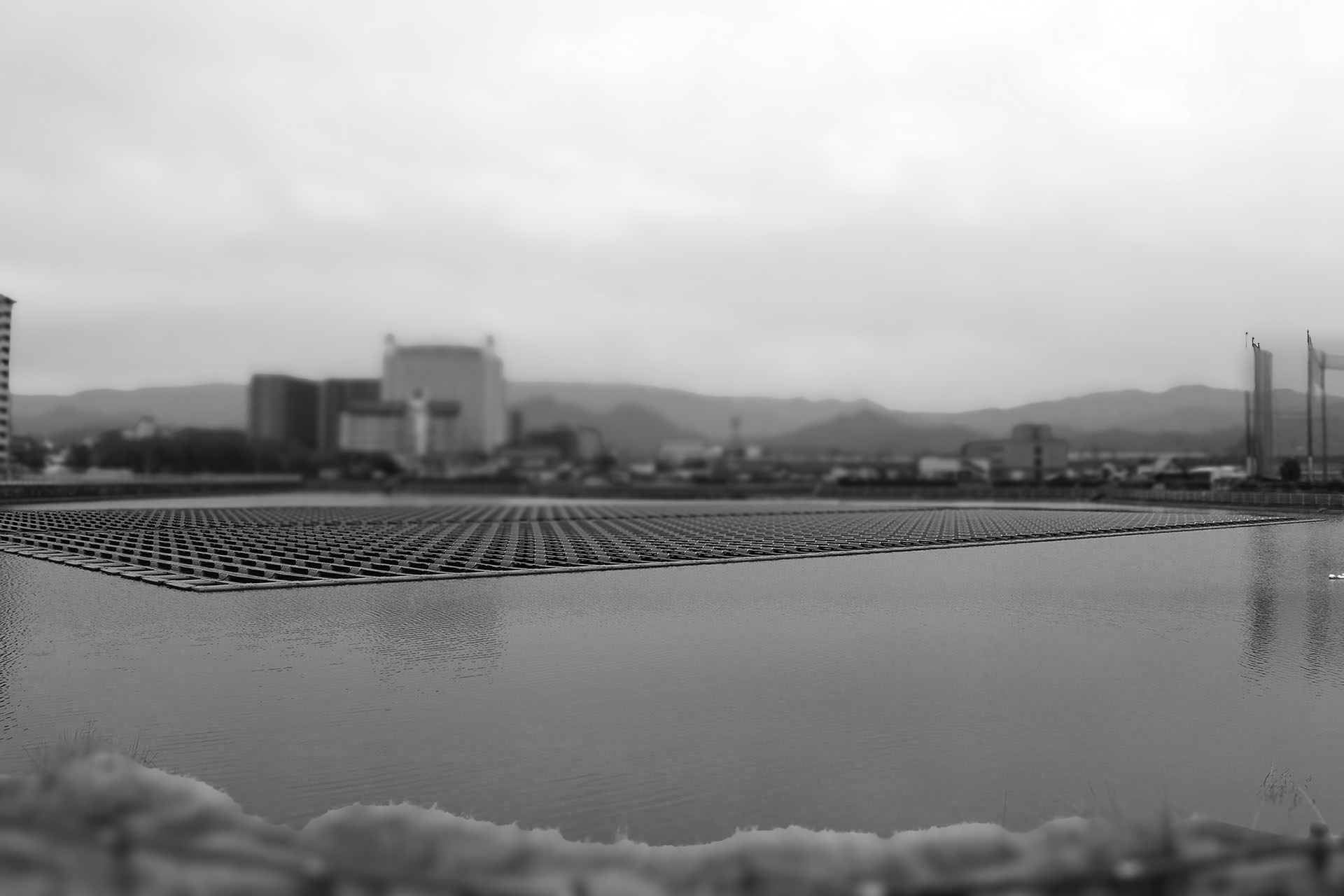

市内の多くのため池を利用した水上太陽光発電が拡大すれば、需要家の拡大も見込めるとともに、ある程度競争力が上がることもあるだろう。

「一般家庭への参画(供給)に関しては、設立時はそういったことも睨んでたんです。議会でも将来は市民に貢献したいという風なところがありましたが、人の問題なんですよ、人手。請求書の発行とか(事務手続きなど)、機械化がうまくできてませんので小口の需要家を100件、200件増やすとなると、今の体制ではちょっと難しいところがあります。一般家庭の供給をどんどん増やしていくとなると体制をもうちょっと強化していかないといけないという課題があります。電気が余ってるのに増やしていったらいいやないかというは思いはあるけれども、やっぱり経営面から見ると高圧施設をターゲットにしたいというのは本音です。」

最後に、市場の状況から見た今後の課題についてもお話しいただけた。

「今年度の経営状況あまり好ましくないんです。その背景には、容量市場という新たな負担金が影響しています。」

容量市場

電力市場では、2024年から「容量市場」という仕組みがスタートしている。将来の国内供給能力(kW)を取引する市場で、効率的に供給能力を確保することを目的としている。

2016年4月以降、電力の全面自由化により新規事業者の参入、電力の売買が活発化する一方で、再生可能エネルギー発電が拡大し、市場価格の低下、売電収入が減少など採算が取れないなど、電気事業者の安定した事業運営や電気料金の安定化がむつかしくなってきた。そのため、電力広域的運営推進機関を設置。この機関が4年後の最大需要予測から「4年後の電力の供給力」を算定する。「4年後に供給可能な電源」=「発電できる能力」を先物商品として売買し、価格が安い順に落札する。つまり国内電力全体で必要な供給力を確保するため、小売電気事業者が発電事業者に対して「容量拠出金」を渡すしくみ。総額1兆5,987億円を小売電気事業者が市場シェアに従って分担することになる。

「発電事業者に対して維持管理費とか今後の建設費を小売電気事業者全体で負担していこうというしくみです。それは将来の電力量を確保のため、という謳い文句ではあるんですけれども、われわれのような小さい小売電気事業者でも令和6年度は約4000万円ぐらいの負担となります。その分まるまる経営に響いてきました。来年はちょっとその負担が減るんですけれども、やっぱり結果的に大きく響いていると分析をしています。」

泉佐野電力では独自の地域貢献もすすめており、利益が出た年度では、コロナ禍の際、CO2のセンサーを各小中学校の教室に何百台と寄付したり、駅前の時計を太陽光発電で動作するものに変える費用を寄付したりしている。また、地域活性化事業として、事業の1/2限度として最大10万円の補助金を渡している。見た目は小さいが地域還元も行っている。これらは営利団体ではないからこそこうした事業が行えるのだろう。

再生可能エネルギーによる小売電気事業者、中でも「自治体新電力」の現在地ということでお話を聞いた。自治体新電力に限らず、新電力市場全体としてFIT価格の低下や市場のエネルギー価格の高騰、供給先や発電用地の確保の難しさなど、取り巻く環境は厳しい。

電力市場自由化の初期にPPS事業に参入し、「公共施設等の電気料金削減や地域内で電力供給をコントロールする」という当初掲げた目標を達成している泉佐野電力にとっても、課題山積というのが実情と思われる。ため池を利用した水上太陽光発電での供給にめどがついたことは、大きな転換点かもしれないが、それさえも国の補助金なくしては実現できなかった。福島原子力発電所の事故以降、再生可能エネルギーへの転換や電力市場の自由化などを経て、様ざまな規制緩和や補助金制度の創設など国の施策はそれなりに機能しているのだろうが、まだまだ後押しが足りていないように思われる。

泉佐野市は人口116,667人、面積56.51平方キロメートルという中核都市。この規模の自治体であっても、公設の事業としてエネルギー供給を行うことで、様ざまな効果が出ていることがわかる。公共施設に限っても地産地消が実現している。6~7億円の事業収益は、すべてではないが地域循環していることになる。災害時での電力供給でも、送電網の問題はあるにしても公共施設における電力として安心材料の一つにはなる。また明確な数値では測れないが、CO2排出量の抑制には効果があるだろうし、地元での発電・供給により、地球温暖化や持続可能性などへの教育効果は大きい。また地域の環境によるところは大きいが、ため池を利用した水上太陽光発電によって、ため池の維持管理という持続的農業の実現に必要な費用の捻出ができたことは、地域の産業にとってもプラス効果があったと認められる。泉佐野電力が行っている地域貢献は個々の事業者や地域によって異なるかもしれないが、全体として、地産地消を核とした公的エネルギー供給には様ざまな効果が期待できる。それにもまして、温室効果ガス排出の削減や持続可能性といった、カーボンニュートラルの実現には、国の主導を待つのではなく、地域からのボトムアップの方法で面的な広がりを進めていくことが必要ではないだろうか。

UCOの活動をサポートしてください