先進国の中でも気候変動対策への後ろ向きさが鮮明となった日本の政策事情

ブラジルのベレンで開催されていた国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)が先週11月22日に閉幕した。2020年以降、国際社会が気候変動対策にどのように取り組むかを規定した国際条約「パリ協定」(COP21)から10年の節目でもあり、これまで以上に高い水準を掲げる具体的な削減目標が設定されるか、また途上国への支援を含む気候災害対策のための資金提供の枠組みなど、高い目標で合意できるのかが注目されていた。しかし、合意はされたものの、最も注目されていた「化石燃料からの脱却に向けたロードマップ(工程表)」については合意できず、文書にも盛り込まれなかった。成果に乏しい会議だったというのが多くの見方となっている。

今年ももらっちゃった「本日の化石賞」

これに先立つ11月13日、日本はClimate Action Network(CAN:気候行動ネットワーク)が主催する「本日の化石賞」*をまた今年も受賞した。この賞は会議の期間中、気候変動交渉・対策の足を引っ張った国に毎日贈られるもので、世界各地で活動するNGOが受賞者を決定することとなっている。

CANのプレスリリースによると、

本日の化石賞:日本

破壊を伴う資金提供、気候正義の妨害、偽りの希望の売り込みに対して化石燃料からの脱却が進まない現状に世界の市民社会から批判が寄せられた。具体的には、水素、アンモニア混焼、CCS(二酸化炭素貯留・回収)といった技術の推進が化石燃料の促進につながること、オーストラリアのガス田開発プロジェクトへの巨額の投資で先住民の住む土地や水、文化に悪影響を与えていること、COPでの「公正な移行」の交渉において、公平性や地域社会の声を反映する制度的枠組みを取り入れることに反対する姿勢が受賞理由となった。

とされている。

本日の化石賞について

「本日の化石賞」はドイツのNGOフォーラムによって、1999年にボンで開催された気候変動交渉の場で初めて発表されました。国連気候変動枠組条約締約国会議(www.unfccc.int)などにおいて、CANのメンバーが、交渉の進展やパリ協定の実施を妨げるために「最善」を尽くしたと判断された国に投票します。

80カ国以上が賛成した「化石燃料廃止」を否定、合意文書への盛り込みを阻止した日本

COP30の焦点は、パリ協定で提唱された、「産業革命前と比べて、世界全体の平均気温の上昇幅を、2℃を十分に下回る水準(1.5℃)に抑制すること」の具体的なアクションについて合意できるかどうかだった。その中、約80カ国と欧州連合(EU)は、石油・ガス・石炭など化石燃料を廃止し、クリーンエネルギーへと転換する具体的なロードマップを盛り込むことを求めていたが、中東やロシアなどの産油国・産ガス国などが強硬に反対した。会議では明確な文言を支持する国が80カ国以上、反対する国が80カ国以上と二分する状況だったようだ。結果的に最終文書に化石燃料に削減に関する記述は盛り込まれず、2年前の合意からも大きく後退する内容となった。

ここでも、日本は合意文書への盛り込み阻止で大いに発言したようだ。多くの報道では、化石燃料廃止に対して反対したのが「サウジアラビアやロシアを含む産油国」とか「化石燃料を多用する国」という表現されているが、大いに反対した国の一つが日本だ。

産油国は、自国の化石燃料資源を利用して経済成長を実現する権利が自分たちにはある、あるいは自国の化石燃料資源の利用を認められるべきといった主張をしているが、さて日本はどういう主張をしたのか。

日本からは、石原宏高環境相が出席。化石燃料の段階的廃止に向けたロードマップに対して、以下のような主張をしている。

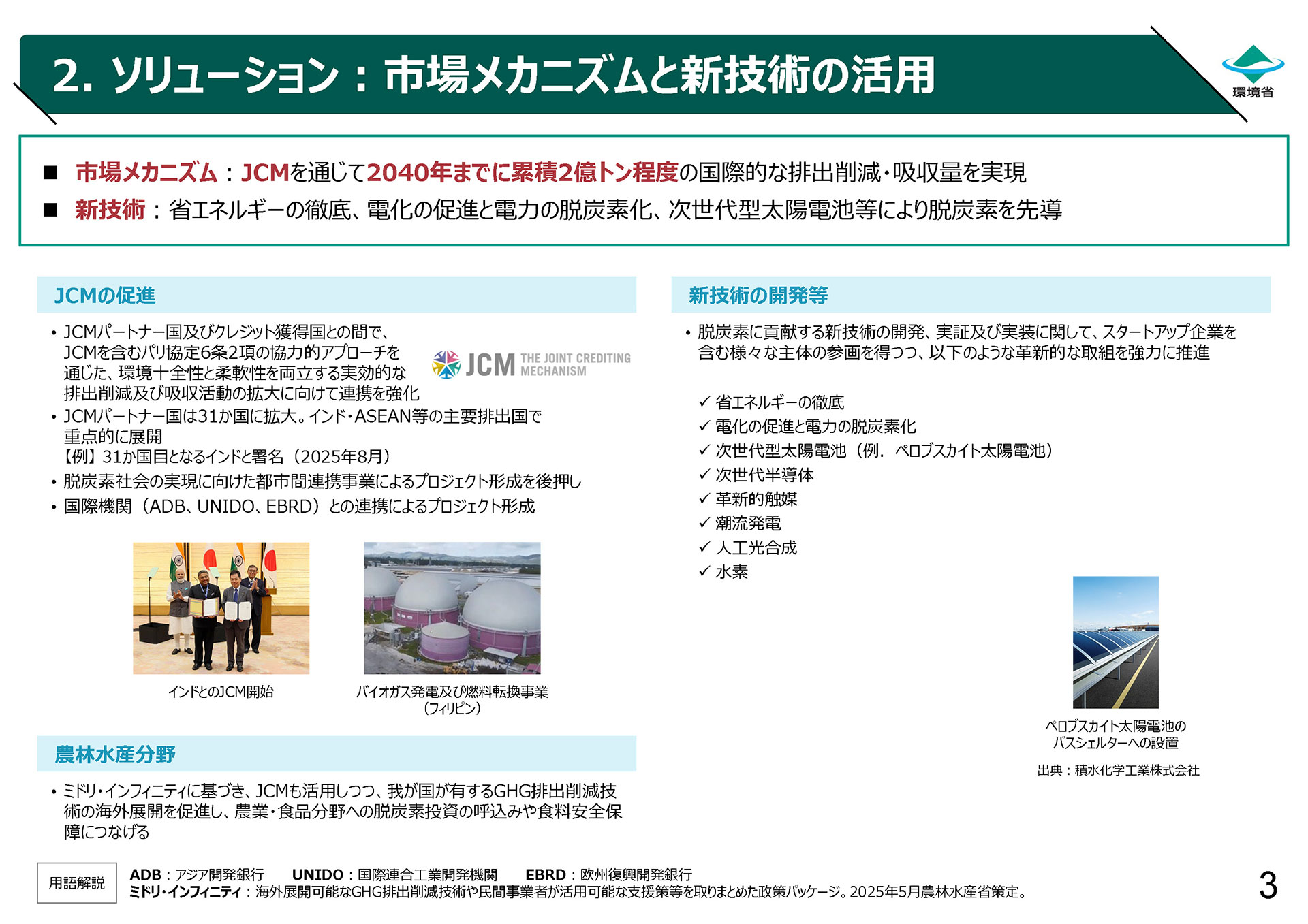

- 化石燃料による火力発電を前提に、水素・アンモニア混焼やCCS等の活用でCO2削減を進める

- 化石燃料開発等から出るCO2等については、CCS(二酸化炭素回収貯留)で回収・貯留するという「技術主導」の政策を展開している

技術立国・日本をアピールし、未来技術にかける意気込みを示したともいえる。しかし、政府の言う「独自のCO2削減」案は、実現性やその効果については、これまでも疑問符が付けられているものが多い。水素・アンモニア混焼は、可能性はあるものの多額の初期投資が必要なうえ、発電コストが高く、既存の再生可能エネルギーと比較しても価格競争力がない。また、現在主流のグレーアンモニアは、化石燃料由来の水素が使われるため、厳密にはカーボンフリーではないという問題もある。またCSS(二酸化炭素回収貯留)に至っては、CO2の分離・回収技術の確立や、CO2の回収、輸送、地下への注入といった各工程でのコスト面での課題が多くある。こうした技術は、化石燃料の利用を継続し、温室効果ガスの排出を前提としている点からも、褒められた対策とは言えないと思う。上記の「化石賞」の受賞理由のトップとして、挙げられている通りだ。

- 化石燃料の延命を推進

ピカピカとしたパビリオンの中で、日本は二酸化炭素回収・貯留(CCS)、水素、アンモニア混焼を「解決策」と称して推進している。これらは気候変動問題の解決策ではなく、問題を隠してしまう煙幕だ。化石燃料を延命する技術的対応策であって、終焉をもたらすものではない。

日本が示した日本の気候変動対策イニシアティブ2025

とはいえ、COP30で何も得られるものがなかったわけではなく、「COP30は、南北、先進国と発展途上国、エネルギーと自然、技術と人々、約束と実施、緩和と適応の間の力のバランスをうまく取ることに成功しました。」と報告されている。

3つの中核目標((i)多国間主義の強化、(ii)気候に関する多国間主義と人々の結びつき、 (iii)パリ協定の実施の加速)を承認した。

そのほか、気候に脆弱な国の気候災害対策ための資金援助を2035年までに3倍に増やす方針で合意。(ただその資金提供先は明示されていない。)

各国がすでに約束している排出削減目標を達成できるよう、気候対策の自主的な取り組みを加速するよう求めている。

化石燃料からの移行については、段階的廃止ロードマップに関する議論を開始することでは合意した。来年トルコで開かれるCOP31までにどこまで詰められるかが課題となっている

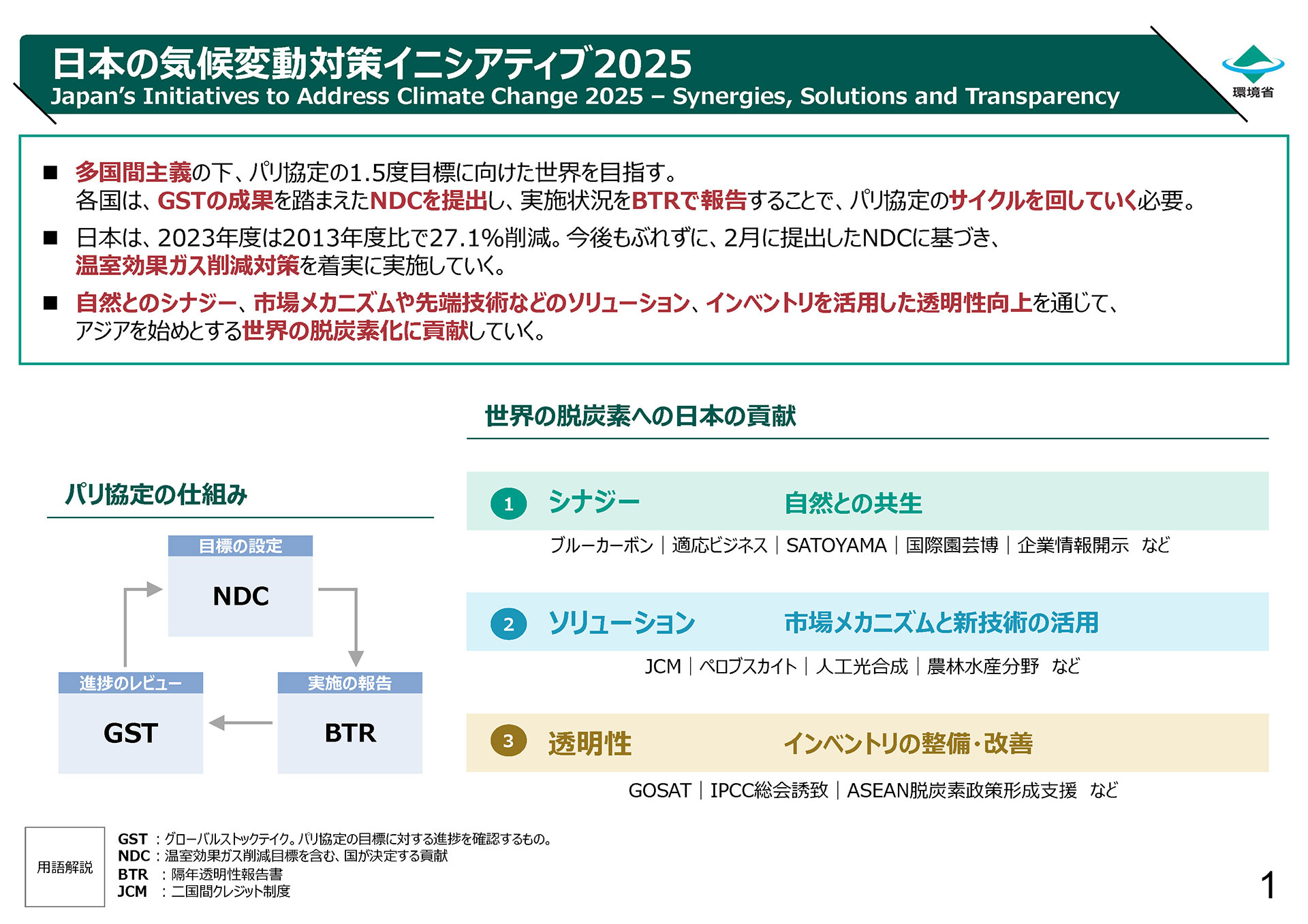

日本は11月21日、COP30において、気候変動対策に関する日本の貢献の一つとして、「日本の気候変動イニシアティブ2025」を発表した。

https://www.env.go.jp/press/press_01810.html

この中で、3つの行動が提言されている。

- 多国間主義の下、パリ協定の1.5度目標に向けた世界を目指す。各国は、GSTの成果を踏まえたNDCを提出し、実施状況をBTRで報告することで、パリ協定のサイクルを回していく必要。

- 日本は、2023年度は2013年度比で27.1%削減。今後もぶれずに、2月に提出したNDCに基づき、温室効果ガス削減対策を着実に実施していく。

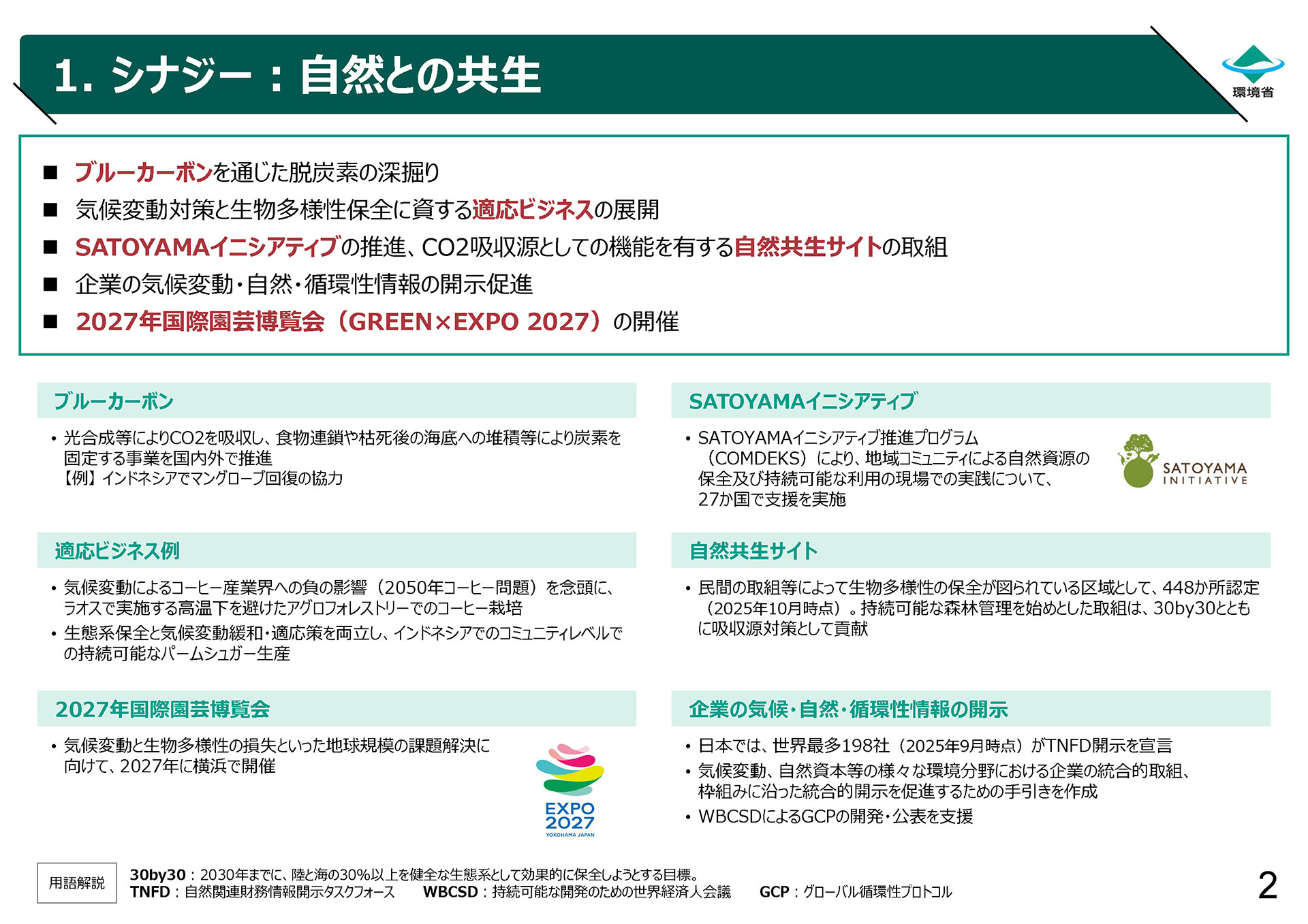

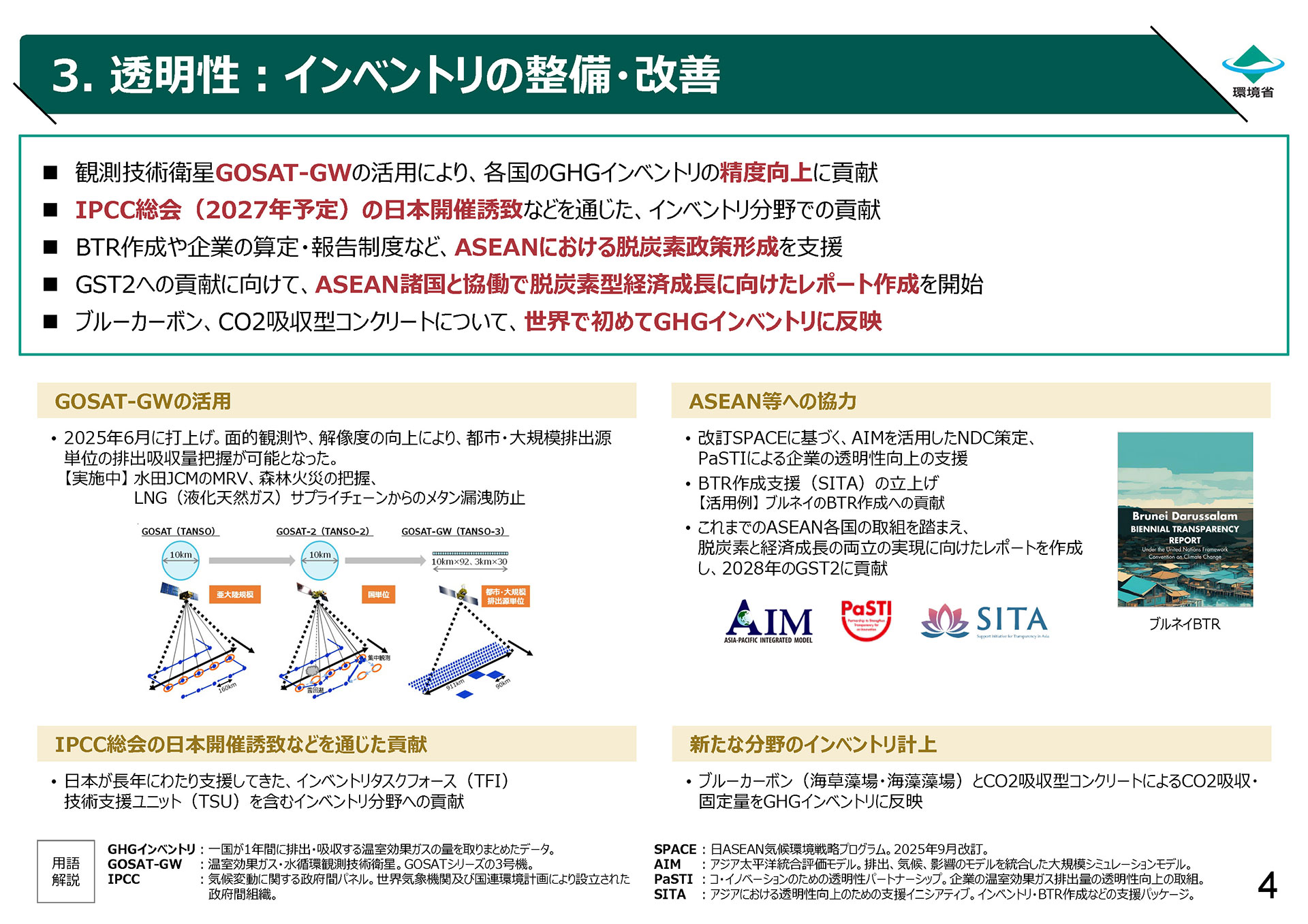

- 自然とのシナジー、市場メカニズムや先端技術などのソリューション、インベントリを活用した透明性向上を通じて、アジアを始めとする世界の脱炭素化に貢献していく。

いずれもが先に紹介した「未来技術」を前提とした気候変動対策であり、世界の多くが進めている気候変動対策とは一線を画している。そのこともあって、日本の気候変動対策に対して疑問符が付けられている。中でも、化石賞でも指摘されている通り、化石燃料による経済システムを継続する「実現性に課題山積の新技術」への依存を強めるばかりで、いま進められる対策に消極的な姿勢が表れている。そのため「市場メカニズムと新技術の活用」というタイトルには、苦笑いをするしかない。

以下に、4ページからなる内容を掲載しておく。