「なんで区役所って、何もできないのか」

大阪市内の商店街では、そんな話が出ることがある。

商店街路が傷んでいても、補助金の書類が煩雑でも、「区役所では窓口すらないに等しい」からだ。

区役所は市民にとって一番近い行政機関のはずなのに、どうして何もできないのか。

その理由は単純だ。

——区役所には権限がない。

まちのことを決めるのは、大阪市役所の本庁。

区長さんも「市長の補佐役」にすぎず、予算も事業もその決裁権は微々たるものなのだ。

それ「自治」って呼べないよな。それが今回のブログのスタートラインだ。

現場を知らない「一元化」の壁

大阪市では、商店街の活性化や商工会議所との連携が「市全体」でほぼ一本化されている。

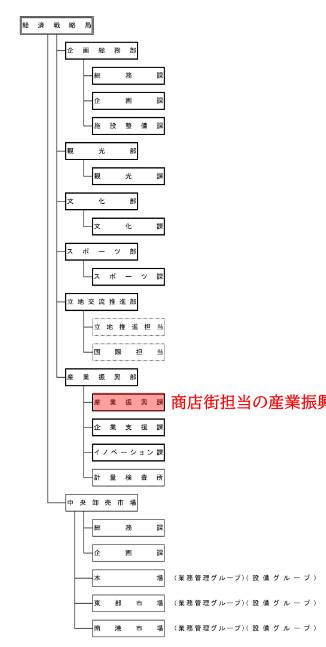

経済戦略局が制度を作り、商工会議所が連携し、各区はその方針に従って動く——そんな仕組みだ。

でも、現場は一つひとつ違う。

福島区のように、若い住民が増えているまちは、古い店と新しいカフェが混在して、文化も人の流れも変わりつつある。

「夜市を開いて若者とつながりたい」

「商店街を観光拠点にしたい」

そういう声が出ても、市の制度は「全24区共通の条件」で運用される。

つまり、「型に合わなければ対象外」なのである。

もちろん、区政だよりで広報くらいはやってくれている。

努力していないとは言わないが、そもそも決裁権がないのだ。

同規模の柏原市との違い

大阪市福島区(約8万人)と同じくらいの人口をもつ大阪府柏原市(約7万人)を見てみると、まったく様子が違う。

柏原市では市長が直接、商工会議所や地元商店街と協定を結び、地域独自の施策をスピーディーに打ち出している。

「高校生がまちのPR動画をつくる」

「地元企業と大学で空き店舗を再生する」

そんな動きが、市の支援で次々に形になっている。

市長が地域の声を聞き、議会で議論し、予算を動かす。

行政と市民が“同じ場所”に立っているから、対話が成立するのだ。

一方で福島区は、人口も活気もあるのに、

自分たちの判断で何かを動かすことができない。

なぜなら、区は行政区であっても自治体ではないからだ。

制度上は、市役所の「内部組織」。

つまり、「まちを育てる権利」が最初から与えられていないのだ。

では「都構想」で変えられたのか?

ここで思い出すのが、大阪維新の会が掲げてきた「大阪都構想」だ。

あれは本当に“自治の改革”だったのだろうか?

結論から言えば、違う。

都構想でつくられる特別区は、

大阪府の管理下に置かれ、財源と権限が府に集中する仕組みだった。

つまり、「現場がさらに遠くなる」制度。

名前こそ“特別区”だが、実態は“下請け区”。

市民の手に自治を戻すどころか、

むしろ行政の上層部を強化する方向に進んでいた。

商店街に対応する産業振興課や観光課は大阪府扱いになることが決まっていた。

私たちが求めているのは、

「誰が上に立つか」ではなく、「どこで決められるか」なのだ。

大阪都構想は、その本質を見失ったまま走り抜けた“まがい物の自治”だった。

「進化する自治」って、制度のことじゃない

UCOが提唱する「進化する自治」という言葉は、

そうした制度改革の延長線上にはない。

それは、現場の力を信じることから始まる。

区役所が権限を持たなくても、地域に意志とネットワークがあれば、行政を動かせる。

たとえば、区民・商店主・学生・行政職員が一緒に「まちの円卓」を開き、アイデアを共有し、提案書を本庁に持っていくことは可能だ。

しかし残念ながら、硬直した今の大阪市政にはあまり期待できないし、そういったイメージすらつけられない状態がもう10年以上続いている。

本当に大阪24区という「行政区」がまちづくりの主体となるには、24区という単位は今の大阪維新の会の市政からは忌み嫌われた存在だ。

もしかすると区という単位では何もできないのかもしれないという厭世感すら蔓延している。

しかし、一人ひとりがまちの主体として声を上げ、今の区役所がその声を束ね、行政全体がそれを支えるような循環を取り戻すこと。

このあたりにしか、区政の本当の出口はないのではないかと思う。

その突破口としての進化する自治とは、

「仕組み」ではなく「関係性」を更新することなのだ。

未来は、小さな声から始まる

政治や制度の話をしているようで、

本当はもっと身近なことを言いたい。

——「自分のまちは、自分で決めたい」

——「誰かがつくった枠の中ではなく、自分たちのルールで生きたい」

そんな素朴な願いを、どう形にしていくか。

それが“進化する自治”という挑戦の中身だ。

制度が追いつくのを待つのではなく、市民が先に動き、行政を後から追わせる。

今の行政区という単位から、大阪という都市の未来をもう一度描き直すことができるのかもしれない。

副首都構想という幻想

このコラムを書いているその瞬間に、自民党維新が連立協議に入ったとニュースが流れた(2025年10月15日20時)。維新は連立の見返りとして副首都構想を打ち出してくるであろう。

既に副首都機能のある大阪市を解体して、特別区にする意味も意義も全く無いのに、このまま連立協議が進めば、3度目の大阪市廃止を打ち出してくるに違いない。

それは大阪市民が望んでいることでもなんでもなく、トップダウン型の大阪市の破壊を意味する。

まちは誰のものでもない。

だからこそ、誰もが語り、決め、つくることができる。

そういったボトムアップの豊かさがまだ大阪には残されていると信じたい。

<山口 達也>