事業継続計画から被害の防ぎ方、生き残り方を学ぶ

最近、防災BCP(Business Continuity Plan)の講習を受ける機会があった。

防災BCPとは、地震や台風、洪水、火山噴火などの自然災害や火災などで被災した際、企業や商店がいち早く立ち直り、いかに事業を継続することができるようにしておくかという、防災とともに備えておく訓練や計画のこと。2001年9月11日に米国で起こった同時多発テロ以降に広く認知され普及してきた。日本では東日本大震災以降に関心が高まり導入する企業が増えている。

まずは防災とBCPの違いについて解説を受けた。

こうした対策は大企業だからできるとか、小さな会社ではやらなくてもいいのでは? と考えがちが、小さな会社こそ必要だと説かれる。中小・零細はもとより一人社長こそ対策や準備を怠ってはいけないという。阪神大震災や東日本大震災をはじめここ30年以内に起こった災害で、企業やそこで働く人たちが被災した時にどのようなことが起こり、どのような対応が迫られるかということが数々起こってきている。すでにわかっている「起こること」を想定して準備し、訓練することは、体力のない中小・零細こそ必要というわけだ。何より社員数の多い大企業では、なかなかその必要性が社内の隅々にまで行き渡らないらしい。小さな規模であれば、社員全員が必要なことや情報を共有しやすいということもあるだろう。

当然のことだが、事業内容やそれぞれの業務などによって対策や訓練に違いはある。だがまずは、顧客や外注先などの関係先、同業者の連携など自社の事業について熟知していること。そして、事業に必要な拠点や設備の優先度、求められる人材などによって変わってくる。では何が最重要か。自社の「何を残すか」、「何が残せるか」。生き残ることのできる最も得意で重要なことが何かという方針を決めることだという。その方針に沿って、メンバーを決め、リスク分析を行い、目標復旧期間を決めること。

実際に災害が起これば、長期休業を余儀なくされ、従業員の退職も起これば解雇せざるを得ない状況も発生する。地域の復旧が遅れれば顧客離れも長期化する。助成や支援が受けられなければ自力復旧も諦めざるを得ない。行き詰れば倒産や解散も考えなければならない。そうならないための準備は被災する前だからこそできるというわけだ。

災害リスクを知ることから始めよう

実際のBCP計画書については、ぜひ専門家におたずねいただくのが良い。ここではBCP計画の詳細ではなく、今回の講習で披露されたいくつかの情報サービスについて画像を交えて紹介したい。企業だけでなく、例えば自治会やマンション管理組合、あるいは介護施設など、もちろん個人宅であっても事前に自分の住む地域についてよく知ることができると思う。またそうした予測される災害情報を、事前に社員や家族などと共有しておくことで、必要な備蓄品や準備しておくほうが良い防災グッズに気がつくと思う。ぜひ役立てていただきたい。

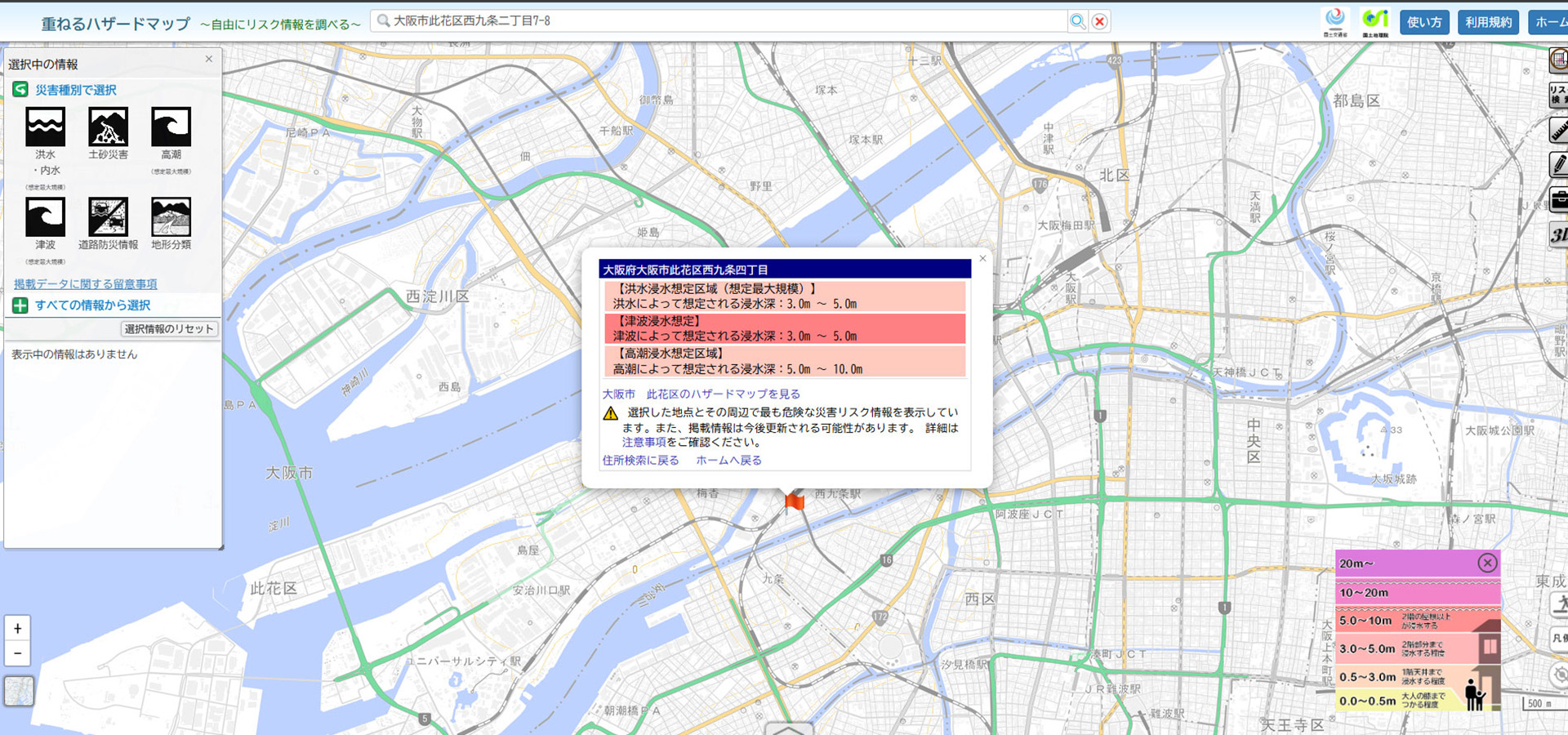

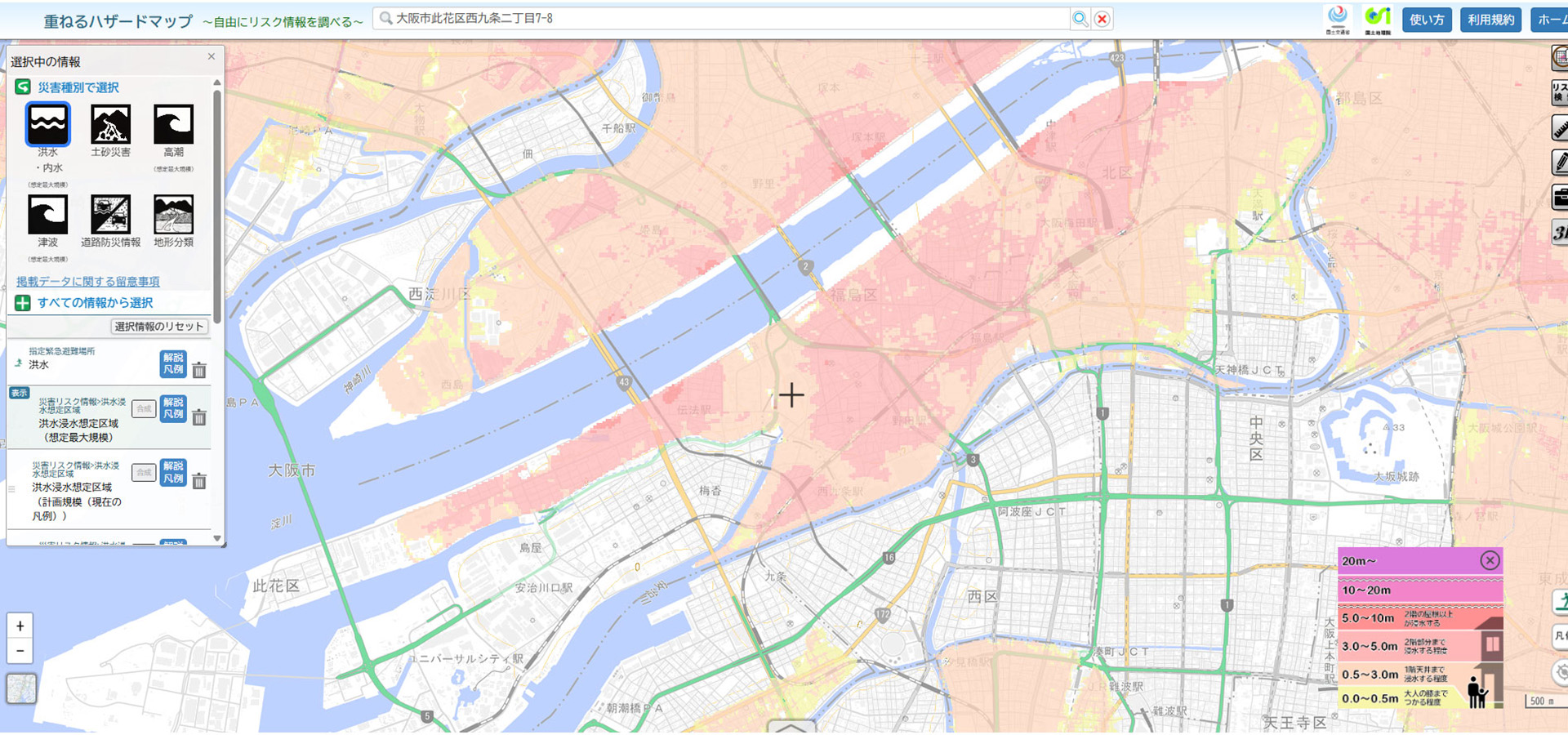

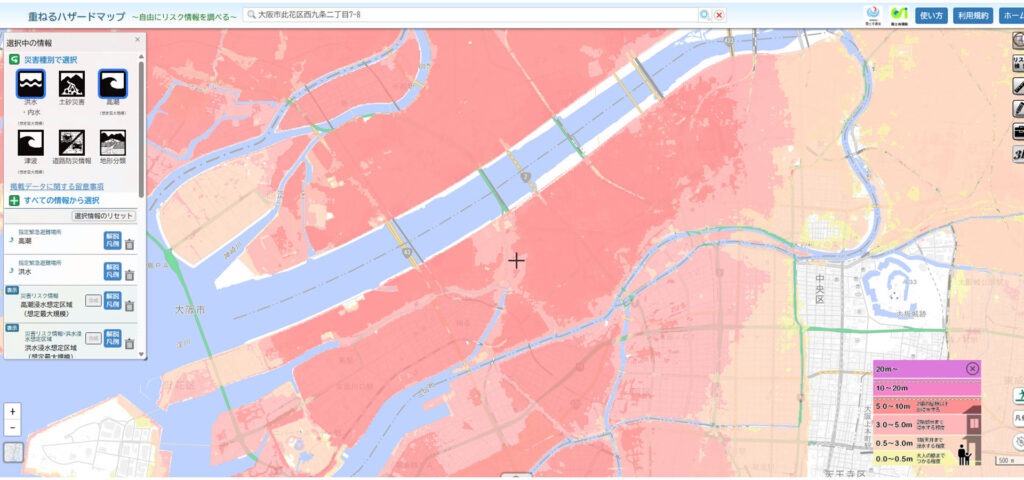

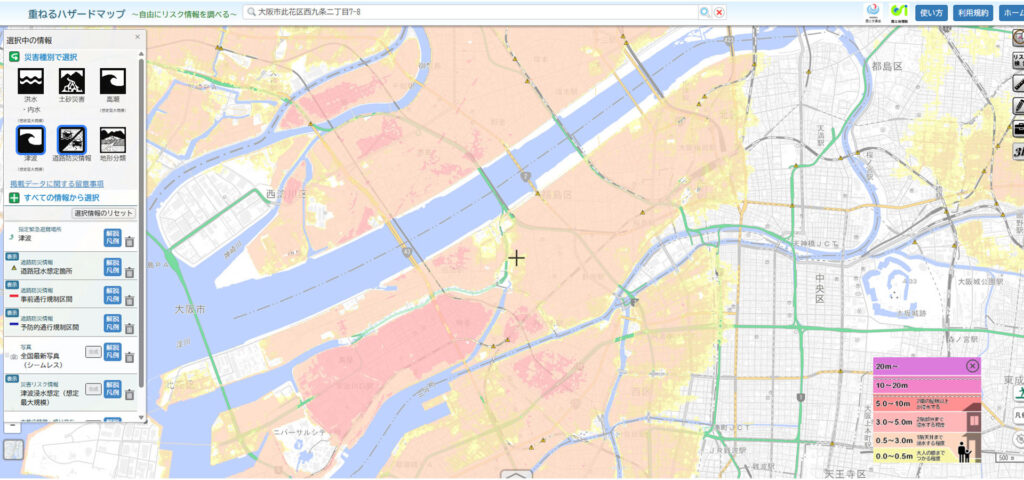

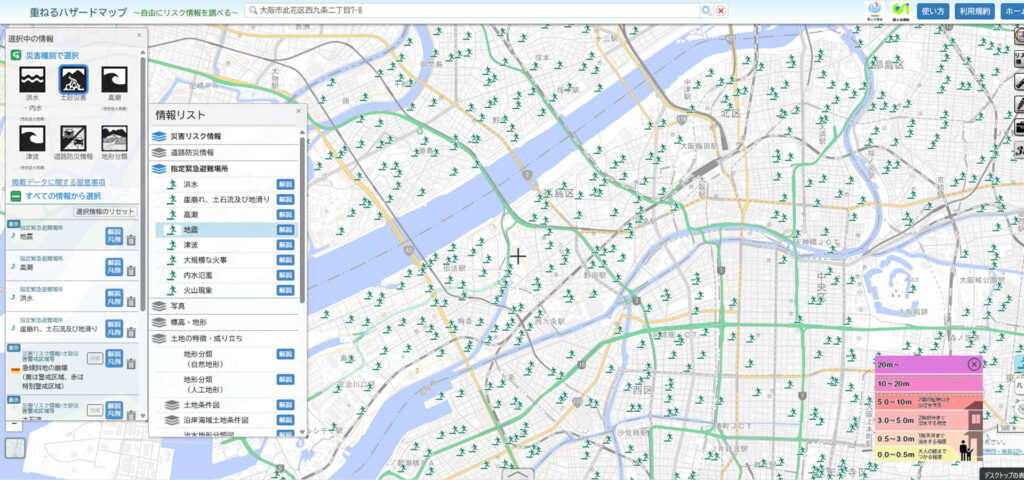

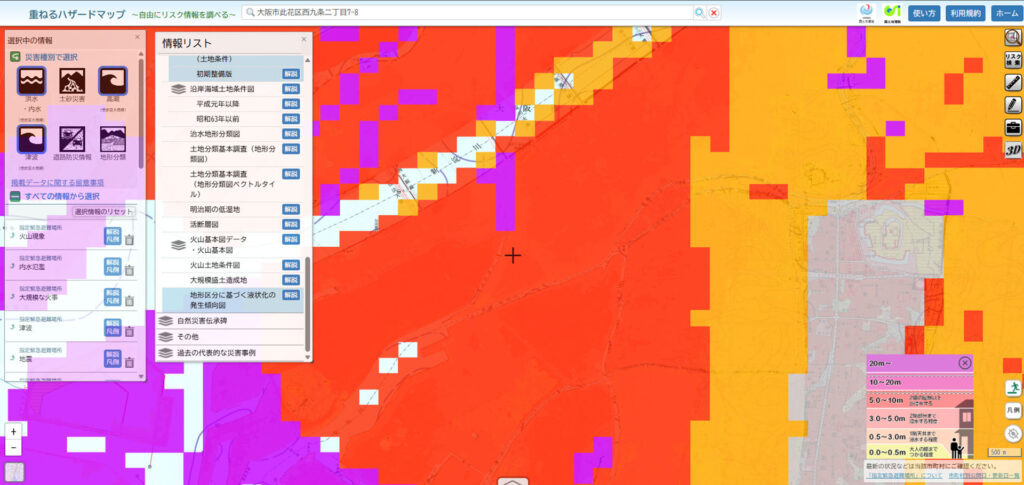

身のまわりの災害リスクが調べられる重ねるハザードマップ

重ねるハザードマップ(国土交通省 国土地理院)

住所や現在地からその地点の想定される災害リスクが地図上表示。洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示することができるサービス。

まず住所などを入力すると指定した地域の災害に関する予測情報が表示される。

ucoの事務所がある此花区を指定してみた。

大阪府大阪市此花区西九条二丁目

この付近では、最悪の場合、高潮による浸水が発生してその深さが5メートルから10メートルになることが想定されています。

水害発生のおそれがある場合には、浸水が想定されない場所へ早期に立退き避難することが必要です。

ただし、想定される浸水の深さより高い場所に住んでいる場合、浸水が解消するまで我慢でき、水や食料などの備えが十分であれば屋内で安全を確保することも可能です。

避難場所や避難経路などについてはお住まいの地域のハザードマップをご確認ください。

この付近では、最悪の場合、津波による浸水が発生してその深さが3メートルから5メートルになることが想定されています。これは1階が水没して2階部分まで浸水するような深さです。

津波発生のおそれがある場合には、浸水が想定されない場所へ直ちに立退き避難することが必要です。

避難場所や避難経路などについてはお住まいの地域のハザードマップをご確認ください。

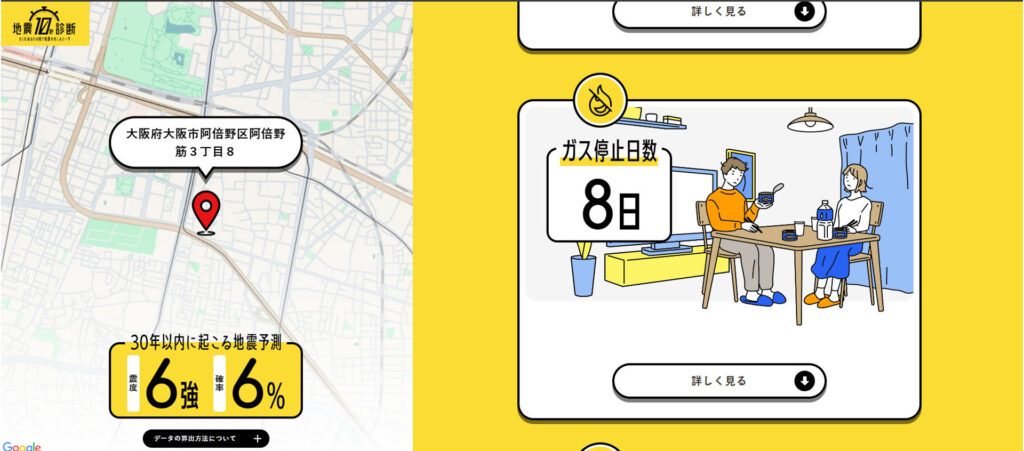

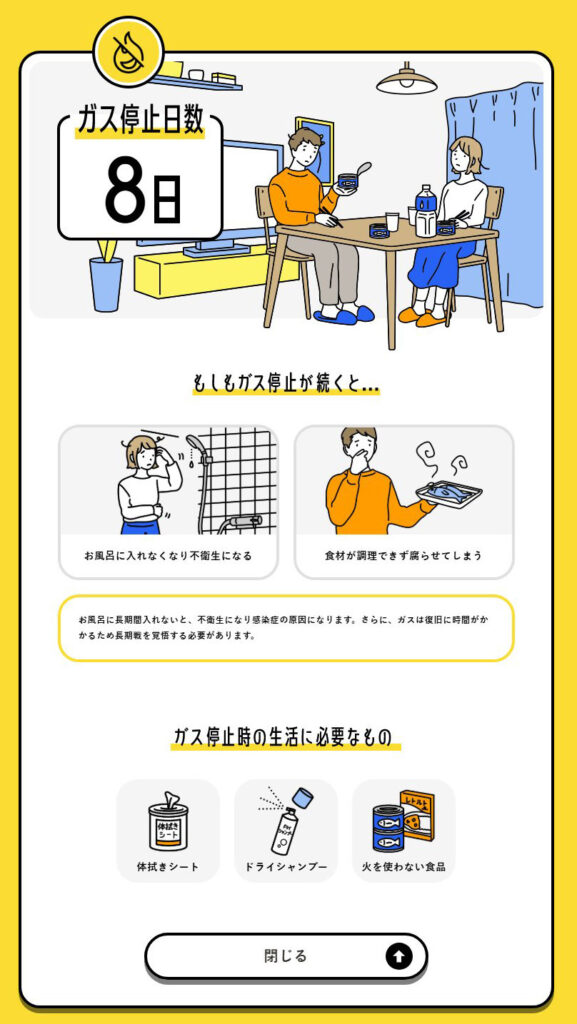

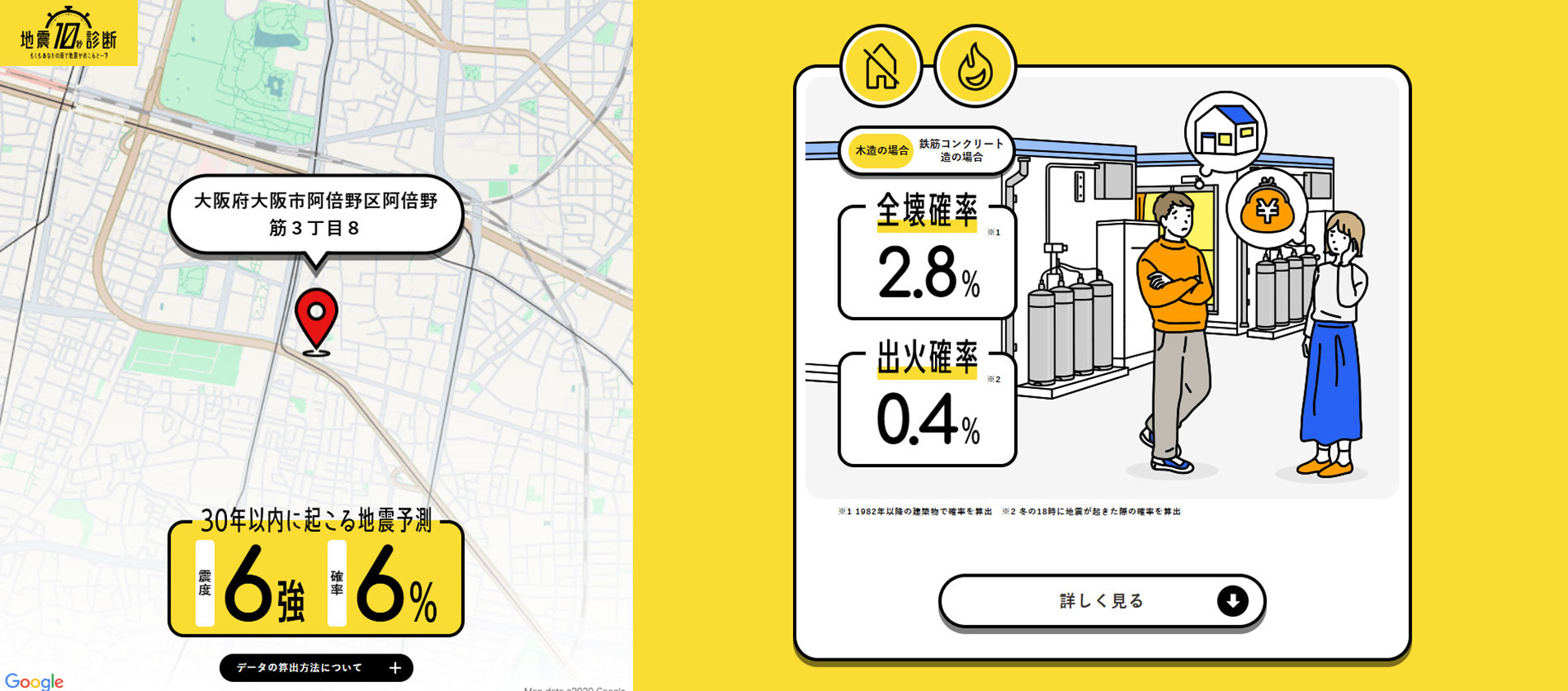

震度やライフラインの支障日数などを予測 地震10秒診断

地震10秒診断(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)

ブラウザの位置情報を使用し、診断を行う地点が含まれる250メートルメッシュの震度予測・ライフラインの支障日数のデータを算出するサービス。30年以内に起こる地震予測を始め、停電日数、ガス停止日数、断水日数、建屋の全壊率、出荷比率などが表示される。また、それぞれの被害に対する対策や準備などの事例も紹介されている。

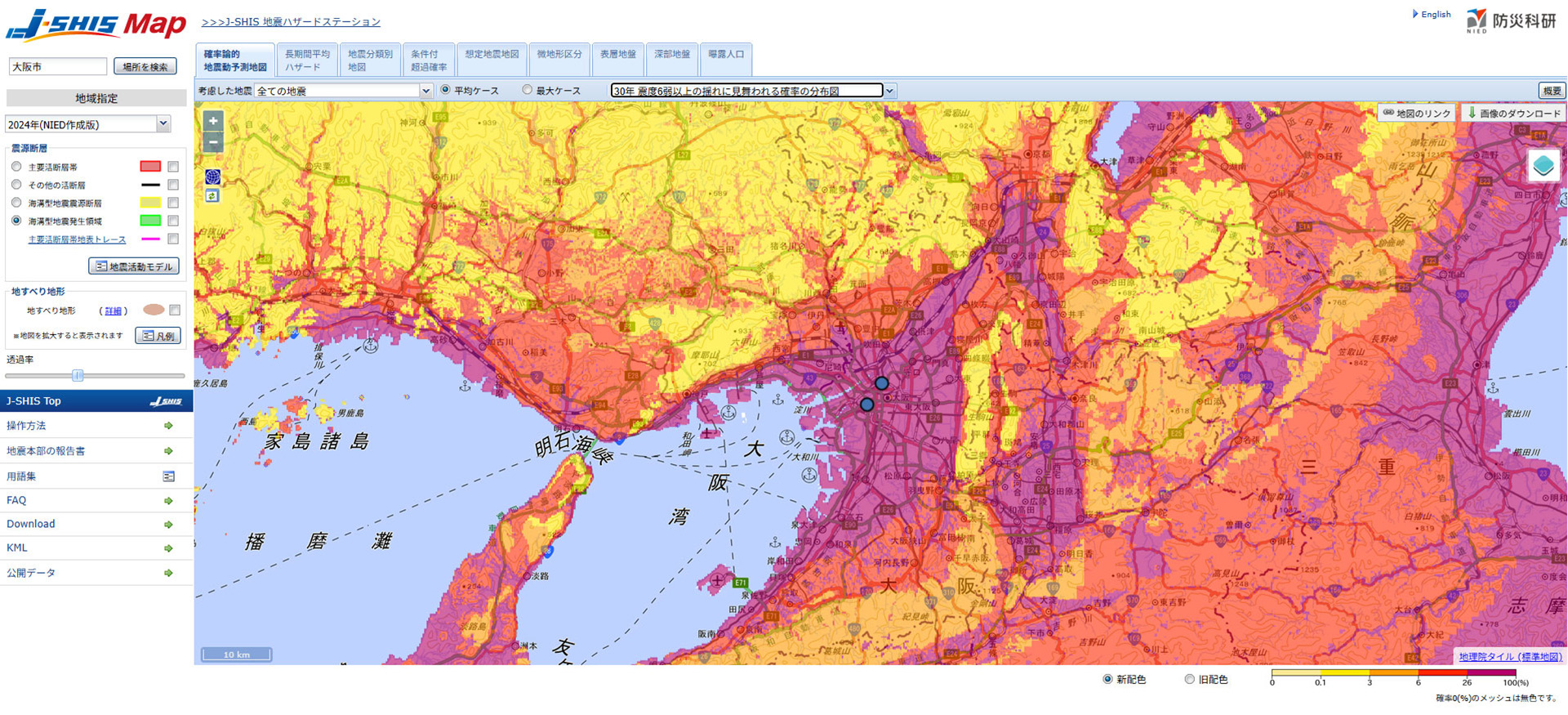

想定される地震の地震動の強さを示すJ-SHIS Map 地震ハザードステーション

J-SHIS Map 地震ハザードステーション(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)

住所や自治体など指定した地点で発生するであろう、想定される地震の地震動の強さを、確率論的全国地震動予測地図によって表示するサービス。それ以外に活断層の位置や海溝型地震震源断層の領域など、その地域で発生する地震関連の情報が取得できる。

全国地震動予測地図とは

「全国地震動予測地図」は、将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測し、予測結果を地図として表したものです。国の地震調査研究推進本部により作成されています。「全国地震動予測地図」は、地震発生の長期的な確率評価と強震動の評価を組み合わせた「確率論的地震動予測地図」と、特定の地震に対して、ある想定されたシナリオに対する強震動評価に基づく「震源断層を特定した地震動予測地図」の2種類の性質の異なる地図から構成されています。

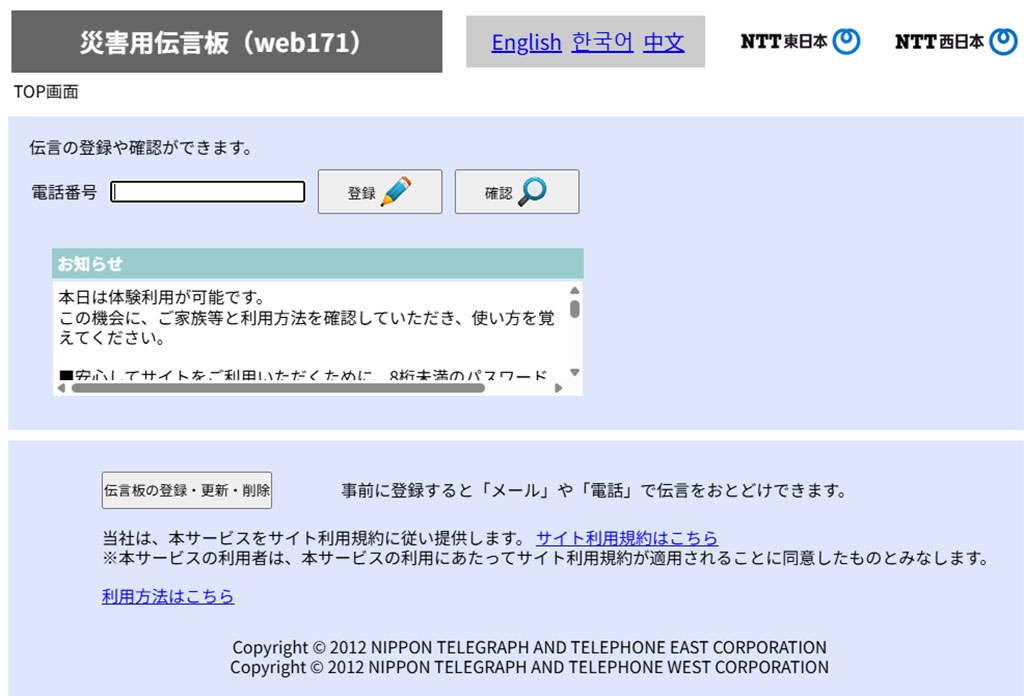

安否確認ツール 災害用伝言板web171

災害用伝言板web171(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社)

電話番号をキーにして、伝言の登録や確認ができるネットサービス。災害発生時の安否確認ツールとして、事前に家族や社員と共有しておけば、通信がつながっていればいち早く安否確認ができそうだ。

ucoの活動をサポートしてください