現在、大阪地方裁判所で市立高校の財産無償譲渡に対する損害賠償を求める住民訴訟が行われている。

これは、大阪市が運営している高等学校全22校を2022年4月をもって廃止し大阪府に移管することを決定したことに伴い、全校の土地建物・備品等の財産も大阪府に無償譲渡するとしたことから始まっている。その財産価値は、大阪市の公有財産台帳で1500億円、市場価格では約3000億円以上に上るという試算もある。

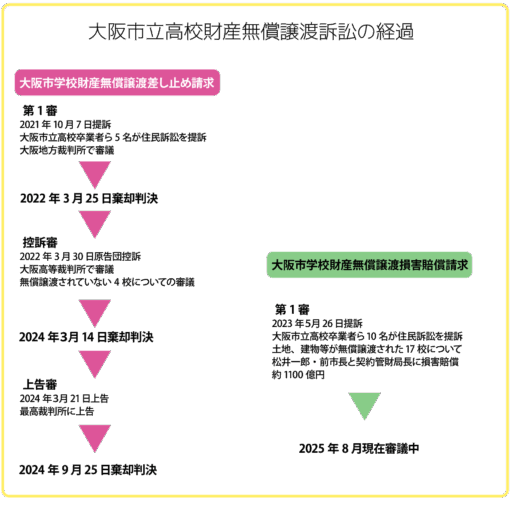

現在行われている裁判は、財産無償譲渡訴訟としては第2期にあたり、第1期から数えるとすでに4年が経とうとしている。

地方議会に影響を及ぼす恐れのある判決が確定

2022年年3月25日、市立高校の財産無償譲渡に対する「差し止めは認められない」という判決が、大阪地方裁判所で言い渡された。原告団は判決を不服として3月30日に高等裁判所に控訴した。当初財産差し止めという目的もあって早期結審を求めたが、同年4月1日時点で15校の財産が大阪府に無償譲渡された。この判決のポイントは、次の3点。

- 大阪市の主張する大阪市財産条例16条は否定

- 無償譲渡するには議会の議決が必要としながら「みなし議決」を認定

- 大阪府の学校運営に適用されるので大阪市の財産無償譲渡は公益性があるとしたこと

一つ目。大阪市はこの裁判で、無償譲渡は大阪市の財産条例16条によって行っており違法ではないとしていた。この条例は大阪市長の裁量によって市の財産を無償譲与できるというものだが、判決ではこれを否定している。つまり、大阪市の主張は崩れているのだ。

二つ目。判決では、財産条例16条では譲与できないので少なくとも議会の議決が必要であるとした。しかし議案に無償譲渡の議案はなく、採決時に無償譲渡について一言も議事録にはない。しかし判決では、議会の審議過程においては、大阪市立高校の移管と共に市長による譲与の意思が示されていたので、議会の議決があったことと認められる、とされた。審議過程で示されたのは、財産譲渡は財産条例16条によるものとして説明している。財産条例は否定されているにもかかわらず、ここでは「市長による譲与の意思が示されていた」という前提で採決されているので、議決があったとみなすことができるという論理だ。

地方議会で「みなし議決」のようなことが存在していいのだろうか。

三つ目。地方財政法上、大阪市と大阪府それぞれの自治体で行う事業においては、その自治体の裁量で行うことが規定されているにもかかわらず、大阪府が高校運営を行うにあたって、その建物、不動産を使用することは公益性があり、違法ではないとした。大阪府の運営事業では、大阪府が必要な建物や備品を用意するのが地方財産条例で決められている。大阪市と大阪府それぞれ別の地方団体であり、その財産区分は明確に決められている。大阪市にとって明らかに不当と言わざるを得ない。

高校教育を行う上で、現在置かれている土地、建物を含む資産を利用することは必要と認められたとしても、各自治体における資産を移動、移譲させることに必然性はなく、通常は貸与で行われていることが多く、無償で譲与することは、大阪市の財政を大きく揺るがす事態である。

この判決のうち、特に「みなし議決」と「資産の移譲に公益性を認める」ことを問題として、原告団は控訴した。

新たに5人の請求人が加わり始まった損害賠償請求訴訟

2022年3月30日、一審の判決を不服として控訴する一方、無償譲渡された15校(のちに17校)に対する損害賠償請求を行うべく、原告団では新たな請求者5名が加わり2023年2月28日に住民監査請求を行った。請求は監査対象とならないとして棄却されたため、同年5月26日大阪地方裁判所に「大阪市学校財産無償譲渡損害賠償請求事件」として提訴した。

この時点では、「差し止め請求事件」は控訴審を行っており、2つの裁判が同時並行で進行することとなった。原告団では控訴審を進める上で、一審の判決に対する反論を裏付ける新たな論陣を探していた。

1つは大阪教育委員会を中心とした大阪市の教育行政に関して実務的な問題点はなかったかどうかという点。

もう1つは、「みなし議決」に対する反論だ。地方議会の中で議案にも上らず、議事録にも議決内容の記載がない「無償譲渡」という採決があったとみなすということが、地方自治体法上の問題はないのかという点。

これまで裁判が進んでいく中で、見過ごしていたことがないか、また新たな損害賠償請求の審議において原告の主張を補強する情報として、2つの論点を整理し意見書として提供してもらうことは重要だった。

原告団は前年の2022年8月、名古屋大学大学院の稲葉一将教授からの意見書「大阪市が高校財産を無償で譲渡する本件において、議会は地方自治法 237条2 項等の規定によって必要とされる議決を行ったといえるのか。」を大阪高等裁判所に提出。

また同年10月に、教育学者で大阪市教育委員会委員長も務めた矢野裕俊武庫川女子大学教授(当時)から「大阪市立高等学校の府への移管に関する意見書」の提供を受け提出している。

2つの原告団は、こうした新たな論点をもって控訴審と損害賠償請求事件を戦うことになった。

控訴審は、2つの意見書を提出しそれを審議したにもかかわらず、2024年3月14日に出された判決は棄却だた。しかも1審判決を踏襲し、審議の跡形も見られないものだった。1審支持ということを受け原告団は、同年3月21日、最高裁判所に上告を行っている。しかし、半年後の9月25日に棄却が通知された。「本件を上告審として受理しない」という門前払いだった。

市立高校無償譲渡については、現在損壊賠償請求の審議が進められているが、この2つの意見書をもって改めて差し止め請求での判決の問題点に対する反論を主張している。

次回は、2つの意見書の主張をもとに、市立高校の財産無償譲渡の無効性と地方議会に与える影響の大きさについて考えていこうと思う。

ucoの活動をサポートしてください