現在、大阪地方裁判所で市立高校の財産無償譲渡に対する損害賠償を求める住民訴訟が行われている。

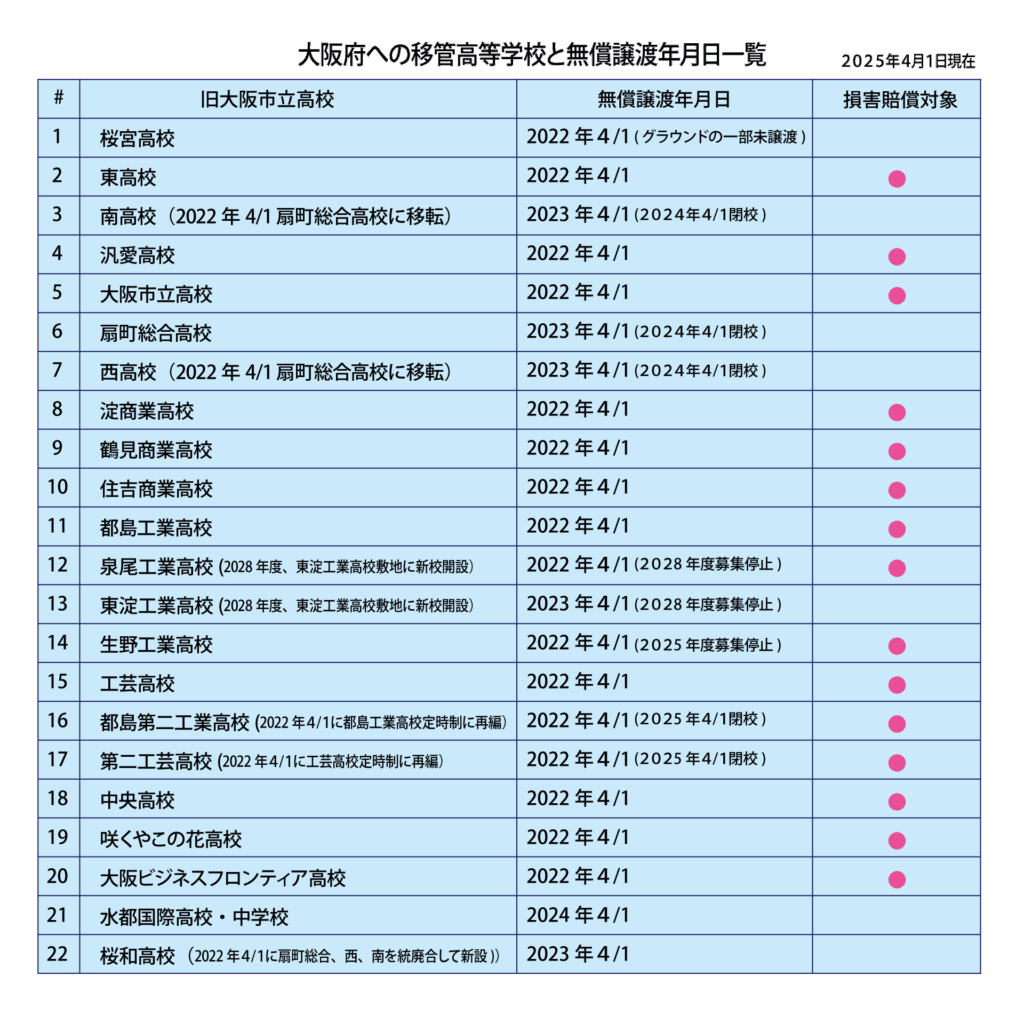

これは、大阪市が運営している高等学校全22校を2022年4月をもって廃止し大阪府に移管することを決定したことに伴い、全校の土地建物・備品等の財産も大阪府に無償譲渡するとしたことから始まっている。その財産価値は、大阪市の公有財産台帳で1500億円、市場価格では約3000億円以上に上るという試算もある。

現在行われている裁判は、財産無償譲渡訴訟としては第2期にあたり、第1期から数えるとすでに4年が経とうとしている。

大阪市長の条例違反と議会軽視が招いた事件

ことの発端は、2019年(令和元)5月。当時の松井一郎市長が施政方針演説で(大阪市を廃止する住民投票で)大阪市がなくなるという前提のもとに、市立高校移管を表明したことに始まる。プロジェクトチームが発足し、府市統合本部と一にして開かれた大阪市戦略会議の中で、大阪市立高等学校の大阪府への移管が議論されてきた。

しかし、大阪市の廃止を決める住民投票が11月1日に行われたが反対多数で否決され、府市統合本部は廃止されている。にもかかわらず2020年(令和2)11月18日に開かれた大阪市戦略会議の場で、大阪市立の高等学校等移管計画(案)に基づく変更が示され、2022年(令和4)4月に府への移管、土地・建物等の市の財産の府への無償譲渡などが教育行政の権限を持たないところで決定された。市立高校移管に実質的な意味はなくなり、教育的配慮からすれば、移管は中止されるべきだった。にもかかわらず翌月12月9日の大阪市会で市立学校設置条例の改正案が提示され、市立高校の廃止を議決した。これにより、2022年4月に大阪市立高校は廃止され、運営だけでなく、その土地建物等の財産も無償で府に移管されることが決まった。ここに教育行政としての役割は機能せず、ただただ政治的意図と、大阪市の財産という利権への執着のなせる議決であったことは明らか。

この決定を知った市立高校の卒業生ら5名が、市の財産無償譲渡は違法ではないかと2021(令和3)年7月、住民監査請求を行った。公有財産台帳で1500億円にも上る財産を無償で他の自治体に譲るなどは市民への背任に他ならないだろう。

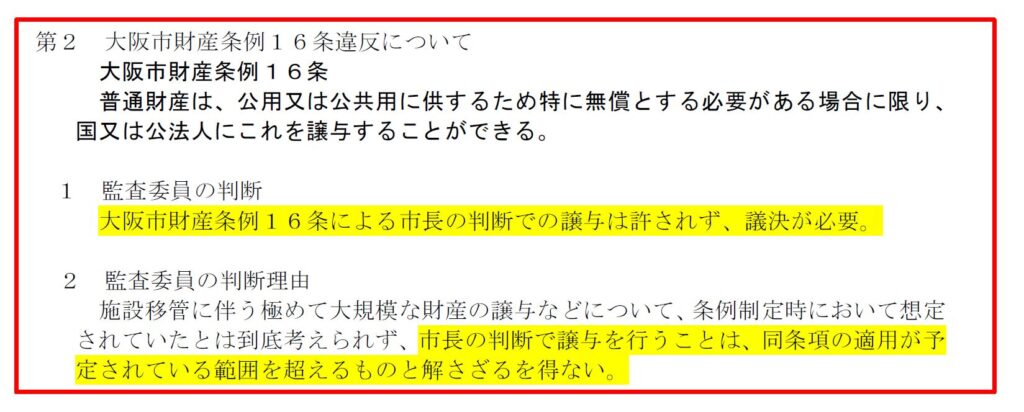

監査請求で求めたのは3点あるが、大阪市が無償譲渡の根拠とした「大阪市財産条例16条」は、「第16条 普通財産は、公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができる。」というもので、ここでは市長による裁量が認められるとまでは記載されていない。

提出された請求人の陳述では、次のような内容が審査委員に投げかけられている。

- 大阪市に高校運営する力がなくなったわけでもないのになぜ大阪府に移管しなければならないのか。

- 市教委は、高校の土地、建物、備品などをなぜ無償譲渡とするのか。有償譲渡、無償貸与ではなぜだめなのか。

- 巨額な市民の財産を無償譲渡するにあたって、議会に諮っていないことに驚く

- 市立高校の府への移管は、教育自治の放棄である。

- 松井市長の独断による財産の無償譲渡は、市民と議会を軽視したもの。莫大な金額の資産が理由も明示されないまま無償譲渡することは説明責任を果たしていない。

- 大阪市の教育政策の大きな変更であるにもかかわらず、十分な検証と議論が市民に開示されていない

など。

約2か月後の9月24日、請求には理由がないと「棄却」された。しかし、請求で求めた「大阪市財産条例16条違反」と「議会の議決が必要」については、これを認めている。「大阪市財産条例16条」の適用については、「大阪市財産条例16条による市長の判断での譲与は許されず、議決が必要。」と判断。理由として、「施設移管に伴う極めて大規模な財産の譲与などについて、条例制定時において想定されていたとは到底考えられず、市長の判断で譲与を行うことは、同条項の適用が予定されている範囲を超えるものと解さざるを得ない。」としている。

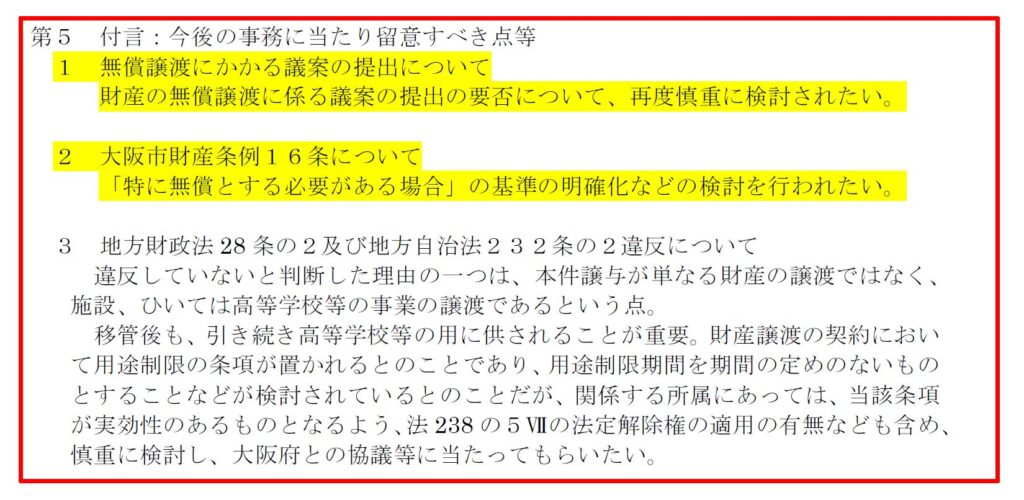

また、付言が加えられ、「今後の事務に当たり留意すべき点等」として、

無償譲渡にかかる議案の提出について再度慎重に検討されたい。

大阪市財産条例16条について「特に無償とする必要がある場合」の基準の明確化などの検討を行われたい。

という点が指摘されている。

つまり監査委員は、無償譲渡の根拠としている「大阪市財産条例16条」では無償譲渡はできない。また無償譲渡にかかる「議会の議決」を行うよう促している。

さて、地方自治の重要な分野として、都市計画、公衆衛生、教育、交通などがあげられる。特に政令都市のような大都市において、経済や医療、行政機関へと排出するための人材育成機関としての高等教育は、住民自治の基礎ともいえるものだろう。大阪市立高校の廃止とそれに伴う無償財産譲渡は、教育的配慮のかけらもなく、市民の財産を首長によって軽々に他の自治体に明け渡す背任行為。このように教育をないがしろにし、住民自治を毀損することを進める行政は、正されなければならないだろう。

議決が無いのにあったとみなす越権的判断が下される

請求を棄却されたことを受け同年10月7日、「大阪市長は大阪市立の高校の不動産を大阪府に譲与してはならないとの判決を求める。」住民訴訟が請求人5人によって提訴された。この時点では、大阪市がこれまで運営してきた高校事業(21校)のすべてを廃止し大阪府に移してしまう、と同時に簿価で総額1510億円規模の高校の財産である土地、建物、備品などを、府に無償譲渡するという契約する前の段階。そのため裁判所からこの譲渡契約を締結してはならないという命令を大阪市にしてください、という訴訟内容になっていた。差し止め訴訟なので、譲渡契約される前に判決を出してもらわなければならない。2022(令和4)年4月1日に譲渡されるということが予定されていたので、タイトなスケジュールで裁判が行われた。

同年3月25日に判決が言い渡されたが、「差し止めは認められない」という判決だった。原告団はこの判決に対し、承服できないということで、3月30日に高等裁判所に控訴している。しかし、控訴しても大阪市の動きを止めることはできないので、4月1日に譲渡されている。

判決では、事実認定として、

2014年(平成26)1月の大阪府市統合本部会議、大阪市戦略会議において「大都市制度実施(いわゆる大阪都構想=大阪市廃止)に合わせて大阪府に統合することを決定していたことを挙げ、その内容として、一元化の対象、時期、財産の無償移譲について決定していたとした。それを受け2019年(令和元)5月の大阪市長の施政方針演説でも大阪市立高校の大阪府への移管は表明されていたことを挙げている。また同年8月27日の教育委員会議で基本的な考え方も可決していたことを掲げている。この時の内容も、大阪府市統合本部会議、大阪市戦略会議での決定をそのまま引き継いているものとしている。

法的判断として

市町村の都道府県に対する自発的、任意的な寄附であっても適用されるとした。そして、大阪市廃止を前提とした高校移管、一元化の時から大阪市、大阪府が一貫して無償譲渡を含め前提としていたことを持ち出し、両議会がこの移管案件に関与し、是認する意思表示をしたといえるから、地方財政法が禁止する「転嫁」にはあたらないとした。

またその中で、大阪市会において「高校廃止、移管について財産譲与を行うことを認める趣旨の議決がされたと認められる」とした。

高校移管の公共性、公益性の観点では、大阪市の高校事業を大阪府に移管するにあたっては、事業を一括して移管するものだから、「事業で供されていた人的、物的資産を、積極財産、消極財産全てを併せて移転させるものとなっている。」とし、不動産資産の無償譲渡だけでなく、起債償還費などの負債も大阪府が負担し、教育内容や組織・人員なども含まれているので、そのような財産を移管前の事業主(大阪市)から移管後の事業主(大阪府)に受け継がせるのだから、教育環境の変化による悪影響を回避する意味からも、人的、物的資産のすべてが必要だから、合理性があるとした。

どういうことか? 誰も校舎を渡さない、使わせないといっているのではない、財産権まで渡す必要かあるだろうか?

それ以前に、住民投票によって「大阪市廃止」は反対多数で決着しているのに、それを前提とした「大阪府市統合本部会議、大阪市戦略会議」の決定を持ち出して、その決定が継続していたとするのはさすがに無理があるのではないか。すでに府市統合本部は解散している。

この判決で一番問題となるのは、「「市立の高校廃止」を議決において、土地、建物を無償譲渡する議決があった」と裁判所が追認したことだ。裁判では、原告側が本議決に係わった市会議員全員に対してアンケートを実施し、その結果が裁判所に提出もされている。このアンケートは、財産無償譲渡の説明の有無や議決に財産譲渡が含まれていたかどうかを問うたものだが、各議員の回答がまったく一致せず、議決に財産譲渡を含むとした議員が少数であったこと。そもそも提出された議案に無償譲渡の内容が全く記載されていない議案の議決をもって、「財産譲与を行うことを認める趣旨の議決がされたと認められる」ということを認めれば、全国の地方自治に悪影響を及ぼしかねない判断である。

裁判所が行政機関の議決内容にまで言及することは、三権分立を否定することになる越権ではないか。

この裁判は最高裁にまで持ち越され、そして現在は損害賠償請求に内容を変え進行中である。

次回は損害賠償請求訴訟の現状についてレポートする

ucoの活動をサポートしてください